El agua desbordó el predio del mayor operador de residuos peligrosos de Córdoba

En Bouwer, una pequeña localidad cordobesa ubicada al sur la capital provincial, se produjo un desastre ambiental sin precedentes. (más…)

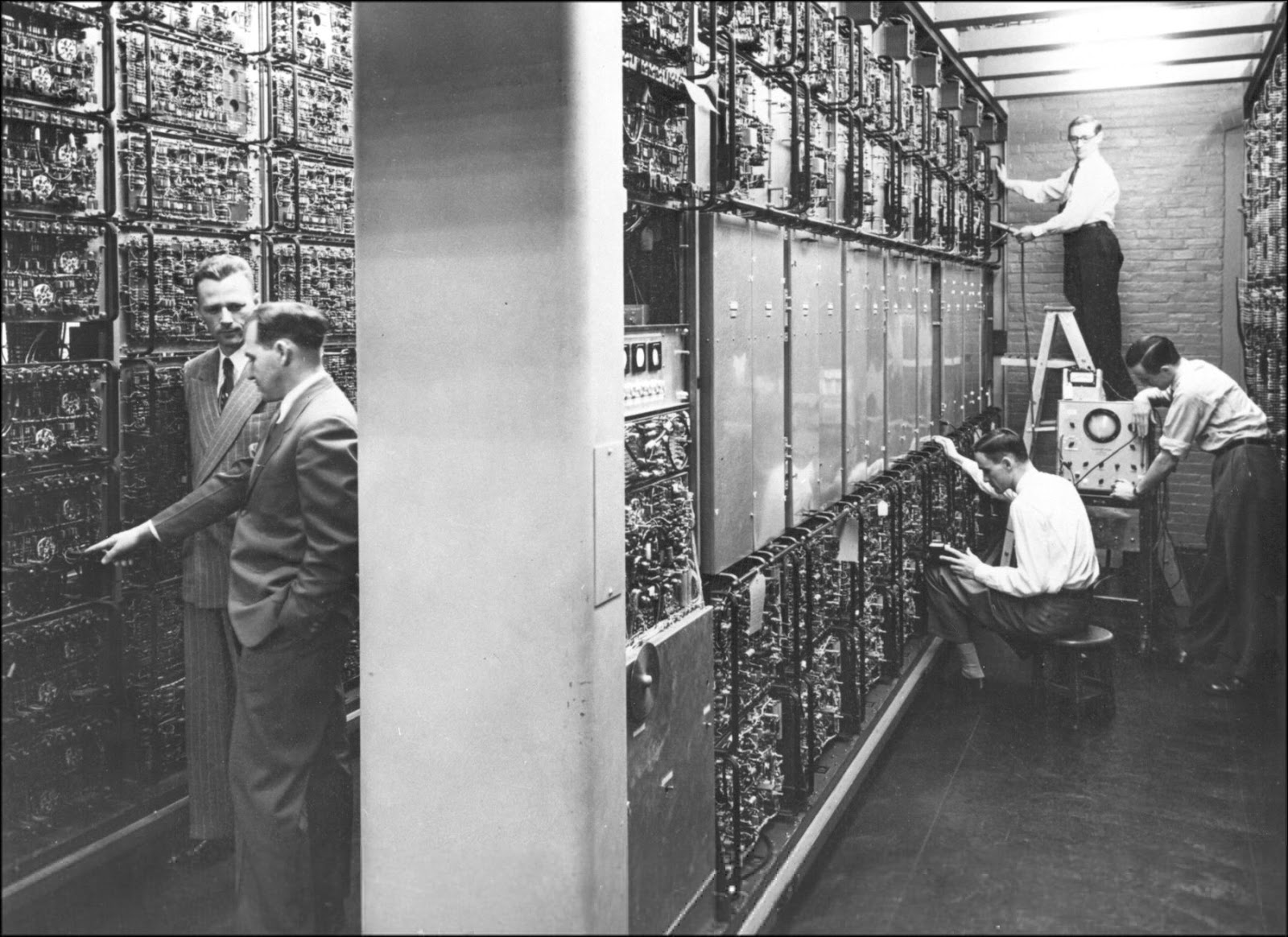

¿Por qué el conocimiento no resuelve problemas? (En los 70 parece que lo sabían)

Anteriormente hemos trabajado en el análisis somero de algunos de los problemas que atañen al sistema de ciencia e innovación en nuestro país. Aquí intentaremos ofrecer alguna propuesta de soluciones a los problemas planteados

Paradójicamente, poder proponer una solución a la generación de una ciencia “útil” requiere antes delimitar cuáles son los problemas que obturan una posible definición del problema. Para esto explicaremos rápidamente las características que hacen a la forma de trabajo de nuestros científicos y, luego, intentaremos pensar cómo deberían a nuestro entender ser delineadas estas problemáticas para ser abordadas de manera más satisfactoria.

Como bien definió el químico argentino Oscar Varsavsky con suma lucidez -hace más de 40 años-: como investigadores abonamos al cientificismo como forma de entender la práctica y la carrera científica, cuyo principal componente es la evaluación de los pares a lo largo de su carrera, signada mayormente por la cantidad y calidad de los trabajos escritos y publicados. Obviamente que las publicaciones de calidad son un requisito central para la difusión del conocimiento científico, sin embargo hay ciertas cuestiones de importancia que deben ser contempladas sobre el acto mismo de publicar.

El primer punto está en identificar dónde se publica geográficamente hablando. Ya que cada trabajo realizado responde a una agenda y, aunque en gran parte de la comunidad científica este internalizado -principalmente en las ciencias “duras”- que las revistas de países centrales son mejores, cuando se envía un trabajo a evaluar a alguna de estas revistas se está, en la mayoría de los casos, respondiendo a demandas de conocimiento forjadas en dichos países y a la agenda que éstos fijan. Por ello repensar nuestro propio sistema de publicación y su relación con nuestros problemas -como se ha llevado a cabo en Chile, por ejemplo- sería un buen primer paso.

Al margen de las buenas intenciones, el número de publicaciones en revistas científicas sigue siendo la variable estrella en la evaluación, y podemos observar aquí un claro ejemplo de la divergencia entre política explicita e implícita.

A su vez, y en relación a la publicación, este parámetro sigue siendo un requisito excluyente para avanzar en la carrera de investigador. Sin embargo, desde los mismos organismos de promoción se insiste en la necesidad de generar “tecnólogos” (vaya uno a saber qué es esto) y hacer ciencia útil y aplicada. Al margen de las buenas intenciones, el número de publicaciones en revistas científicas sigue siendo la variable estrella en la evaluación, y podemos observar aquí un claro ejemplo de la divergencia entre política explicita e implícita que analizamos en un artículo anterior.

Ahora bien, todas estas tensiones alrededor de nuestro sistema científico deben ser el punto de partida para repensar integralmente nuestra arquitectura institucional. El conflicto ocurrido hace ya varios meses -y que, en cierto modo, continúa-, entre el gobierno nacional y los investigadores y becarios, debería ser útil para poder rediscutir de forma integral qué tipo de ciencia realmente queremos y cómo articular nuestro sistema nacional de innovación para generar, valga la redundancia, dinámicas genuinamente innovadoras.

Es innegable que los últimos años han sido fundamentales en nuestro país respecto de la inversión en I+D, ya que no se puede discutir un cambio en el sistema científico sin, justamente, tener uno. Con sus alcances y limitaciones se ha generado -y se debe seguir generando- una masa crítica de investigadores en todas las áreas de conocimiento. Pero: ¿cómo replantear este sistema?

Inicialmente se necesita ampliar la mirada, así como CONICET ha sido un gran formador de recursos humanos en ciencia y tecnología, también ha constituido un imaginario (en muchos casos con suma razón) de ser el único y mejor empleador para quien quiera ser investigador. Aquí hay que trabajar y articular a todas las instituciones del sistema científico: INTI, INTA, Universidades, ministerios y toda aquella dependencia que requiera investigadores.

Posteriormente, hay que trabajar en una agenda articulada de investigación. Cuando se compara nuestro plan estratégico en ciencia y tecnología con otros, notamos enseguida que es sumamente parecido al del resto de los países de la región. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hemos replicado una forma en la cual se toman tres áreas “de punta” (Biotecnología, Nanotecnología y TIC´s) y se las vincula a un conjunto de problemas «estratégicos».

Estos planes, que son a su vez una forma de asignar recursos, no terminan por explicar claramente cómo esos conocimientos van a resolver cada problema planteado, cómo se articulan los actores, cómo se trabaja con los ciudadanos. Básicamente, no hay forma de descifrar cómo se llevará a cabo lo que se propone. Sin embargo, no se necesita construir algo nuevo de cero, es preciso observar las experiencias “exitosas” para obtener aprendizajes de las mismas. Sin ir más lejos, el plan de desarrollo satelital es un buen ejemplo de una articulación virtuosa en torno a un objetivo de política científica. Se puede comprobar que el éxito del desarrollo realizado por INVAP se basó en un trabajo continuado y orientado a objetivos.

Definir estratégicamente cuáles son los problemas a resolver requiere sentar a todos los actores involucrados y romper con ciertas lógicas de “conocimiento experto”. Esto se desprende de que, en muchos casos, se confunde la política científica con lo que podríamos llamar “política de científicos”. Esto no es menor, dado que la participación de los ciudadanos, allende los claustros universitarios, es un requisito fundamental para que los productos de las investigaciones “funcionen”. A su vez, los problemas a resolver en un país periférico como el nuestro no son pocos, es fundamental comprender que problemas como el acceso al agua, a la vivienda, problemas socio-culturales, la disposición y separación de residuos, de acceso a los alimentos son tópicos que puede ser catalogados y abordados como «científicos». Es preciso transformar problemas que se creen “sociales” en problemas propiamente científicos.

Es preciso transformar problemas que se creen “sociales” en problemas propiamente científicos.

Esto no quiere decir ir en contra de la “frontera del conocimiento” o las “tecnologías de punta”, sino más bien lo contrario: propiciar la articulación de todas nuestras capacidades científico-técnicas para la resolución de los problemas más significativos para el país. Existen muchos casos, Francia es un ejemplo bastante claro, en que se ha procurado unir el aparato científico a la generación de ciencia orientada. De esta forma se resolvieron problemas de importancia, a la vez que se siguió generando una masa crítica de excelencia.

Sin embargo, definiciones de este tipo requieren una articulación real y un cambio de criterios estructurales, tanto en la evaluación como en la asignación de recursos. No hay que dejar de financiar las “ciencias básicas”, pero sí tener en cuenta que la definición de programas estratégicos es fundamental si queremos generar algo así como una “ciencia al servicio del pueblo”, como han hecho gran parte de los países que consideramos prósperos.

Por último, es necesario retomar a los pensadores de los ´70. Ellos entendían que la única forma de lograr que «nuestra» ciencia resuelva «nuestros» problemas era subvirtiendo el orden y apostando a la autonomía científica nacional. Tal vez no necesitamos generar formas nuevas y complejas de pensamiento y entrar en discusiones estériles, tal vez necesitamos mirar hacia adentro como comunidad científica y, de una vez por todas, volver a los pioneros.

Dossier sobre el 24 de marzo

La Vanguardia, en este Día de la Memoria, propone una serie de notas desde una mirada diferente, aportando a la necesidad de información, reflexión y coherencia en el reclamo de Verdad y Justicia. (más…)

Rosario recibió a los jóvenes socialistas del mundo

El Consejo Mundial de la IUSY se reunió para discutir las problemáticas mundiales y, por primera vez, fuera del continente europeo

Jóvenes socialistas del mundo nos encontramos en Rosario. Debatimos, reflexionamos, aprendimos e imaginamos un planeta mejor. Coincidimos en muchas ideas para fortalecer propuestas globales que debe impulsar la izquierda democrática, convocando cada vez más a la ciudadanía.

Jóvenes socialistas del mundo nos encontramos en Rosario. Debatimos, reflexionamos, aprendimos e imaginamos un planeta mejor. Coincidimos en muchas ideas para fortalecer propuestas globales que debe impulsar la izquierda democrática, convocando cada vez más a la ciudadanía.

Emociones se disparaban en varias direcciones. Fue la primera vez que el Consejo Mundial de IUSY se reunió fuera de Europa, y lo hizo en lo que para nosotros es un faro indiscutido de las políticas que el socialismo practica para transformar: Rosario y la provincia de Santa Fe. Asimismo, el 24 de marzo, y dada la importancia de nuestra historia, marchamos con todos ellos por memoria, verdad y justicia al cumplirse 41 años del más sangriento golpe militar que sufriera nuestro país.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Estamos ante el desafío (y la oportunidad) de democratizar nuestras democracias y de renovar esperanzas en la política como herramienta de transformación.[/blockquote]

En un contexto global de profunda dinámica: era de revoluciones tecnológicas, comunicacionales, del big data y la psicopolítica; del capitalismo que hace cada vez más evidente sus contradicciones, aumentando desigualdades a punto tal que 8 personas concentran la misma riqueza que la mitad de la población mundial; y de un mercado laboral que necesita cada vez menos personas para producir más bienes; las ideas socialistas, lejos de estar oxidadas, están más vigentes que nunca porque son necesarias para revertir la inviabilidad de este sistema.

Estamos ante el desafío (y la oportunidad) de democratizar nuestras democracias y de renovar esperanzas en la política como herramienta de transformación. Cuando la política y la historia, la literatura o el arte, cuando la cultura y la realidad no nos incomoda nos vence, cuando nos tranquiliza y nos conforma nos derrota. De nada sirve si no nos sentimos derrotados ante la injusticia y la pobreza, ante un pies descalzo o una panza hambrienta.

Populismos, desigualdades, barreras migratorias y xenofobia, cambio climático y límites de las democracias actuales fueron algunos de los temas centrales que nos permitieron llamarnos a la acción con agendas renovadas. No es vaciando nuestra propuesta histórica la manera en que debemos hacer política hoy; leyendo correctamente la realidad debemos reformarlas, repensarlas, fortalecerlas y profundizarlas. «Renovarnos o no crecer» parece ser la consigna. Renovarnos para no perecer. Desafiar límites y utilizar nuestra tradición política con creatividad, audacia e imaginación para reinventarnos. Fomentar redes y no pirámides, cambiar jerarquías por redarquías, fortalecernos desde todos los rincones, generando propuestas que inviten a sumar, que constituyan verdaderas convocatorias abiertas, generosas y plurales, en permanente diálogo ciudadano.

[blockquote author=»» pull=»normal»] Renovarnos o no crecer parece ser la consigna. Renovarnos para no perecer. Desafiar límites y utilizar nuestra tradición política con creatividad, audacia e imaginación para reinventarnos. [/blockquote]

Los datos más relevante para Argentina tienen que ver con la incorporación de nuestro querido MNR como miembro de IUSY, aceptado por el voto unánime del Consejo, constituyendo un logro político de mucha significación para nuestra organización política.

El Consejo también dió su total apoyo, mediante resolución, a la campaña “no a la baja” para frenar el intento por parte del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Recomendando discutir un sistema penal juvenil que respete las garantías constitucionales y los tratados internacionales. Fomentando, a la vez, un Estado activo que piense con y desde los jóvenes políticas públicas con el fin de promover la participación y inclusión social que faciliten el desarrollo de un proyecto de vida.

Manifestó por escrito, también en Consejo, una profunda preocupación por la situación política, económica y social que atraviesa a nuestro pueblo. Las críticas al gobierno de Macri se centraron en los niveles de pobreza, desigualdad, empleo, cierre de fábricas, inflación, educación y políticas de igualdad de género. Y sobre el final del encuentro, realizó un grato reconocimiento a Rosario y Santa Fe por las políticas publicas de transformación, inclusivas y transformadoras, progresistas; sobre todo en materia de salud, cultura, educación y juventudes.

Terminado este evento histórico, cada uno en su país pero en el mismo planeta, renovamos entusiasmo y energías, discutimos lo local desde lo global y lo internacional desde nuestras particularidades, aumentando las ganas y alimentando nuestros sueños para seguir cambiando el mundo.