Interesado por develar las transformaciones del PSOE durante los años del franquismo, Juan José de la Fuente Ruiz ofrece una lectura novedosa y fundamentada sobre una de las más importantes organizaciones socialistas europeas. La longevidad y vigencia de este partido nos obligan a seguir pensando las causas que lo hicieron posible.

Juan José de la Fuente Ruiz es un joven historiador español que ha publicado un interesante libro sobre el Partido Socialista Obrero Español durante los años de la dictadura franquista, en particular a partir del año 1953. Como fruto de su tesis doctoral, La «invención» del socialismo: radicalismo y renovación en el PSOE durante la dictadura y la transición a la democracia (1953-1982) (Trea, 2017) ofrece una lectura renovada de la historia de un partido cuya importancia es indiscutible en la historia contemporánea de España y de toda Europa. Justamente el libro intenta revisar algunas lecturas teleológicas de la historia del PSOE que desembocan irremediablemente en el célebre congreso de Suresnes de 1974 y la consolidación del liderazgo de Felipe González, poniendo en cuestión algunas imágenes consolidadas y aportando nuevas fuentes documentales al análisis de este proceso.

La sobrevida del PSOE y su relativo éxito político, en contraste con muchos otros partidos socialistas y socialdemócratas europeos, nos conminan a seguir mirando esta experiencia con interés y el libro de de la Fuente Ruiz es un gran aporte. Con interés en seguir reflexionando sobre los socialismos, en plural, el autor está trabajando en un nuevo proyecto que intenta revisar la multifacética tradición socialista y encontrar su eje común, incluyendo a los mal llamados «socialistas utópicos» y otros antecesores del marxismo. Sobre el pasado y el futuro del socialismo, sus tensiones y proyectos, Juan José de la Fuente Ruiz conversó con La Vanguardia.

Tu libro La «invención» del socialismo critica de forma explícita o implícita a gran parte de la historiografía clásica sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y también a algunas interpretaciones más recientes: ¿Cúales considerás que son las principales objeciones que se puede hacer a las lecturas canónicas? ¿Por qué cuestionás la tesis de la “acumulación ideológica” durante el franquismo?

Ambas preguntas están íntimamente relacionadas. De hecho, el núcleo de mi crítica al canon historiográfico clásico sobre el PSOE (si es que tal cosa existe) se basa precisamente en esta idea de «acumulación ideológica», y no para negarla, sino para afirmarla rotundamente. Toda mi tesis no es sino una explicación de esta «acumulación ideológica»: quiénes la indujeron o la sostuvieron, cuándo se originó, cómo evolucionó y, sobre todo, por qué se produjo. El problema con la historiografía tradicional (y con la actual, que no es la mayor de las veces sino una repetición mimética de esta, por mucho que sus autores afirmen lo contrario) es que se aceptó, probablemente por pereza intelectual, una idea simplista sobre el proceso de radicación que sufrió el PSOE desde mediados de los años sesenta.

Todos los autores sin excepción (viejos y nuevos) conciben la dictadura, en sí misma, como agente catalizador único o privilegiado de este proceso de radicalización socialista: las dictaduras (sobre todo si son de derechas), vienen a decir, por el mismo hecho de existir, radicalizan el discurso de los partidos de izquierdas. Se ha difundido con tal éxito esta teoría, que incluso Abdón Mateos llega a afirmar en el epílogo de su documentado trabajo sobre el PSOE y la dictadura –contradiciendo en gran parte la argumentación sólidamente sostenida en su medio millar de páginas– que «la debilidad orgánica [del partido], el aislamiento respecto a la sociedad y, en definitiva, la falta de perspectivas de derribar la dictadura empujaron al radicalismo». A esto, no obstante, se podía muy bien responder que la debilidad orgánica del PSOE, su aislamiento respecto a la sociedad española y la falta de perspectivas de derribar a Franco del poder no empujaron a los socialistas durante al menos las dos primeras décadas de dictadura a radicalismo alguno, y eso, a pesar –o tal vez a causa– de la desesperación producida en esos años entre la militancia por la represión y el exilio, especialmente cuando los dirigentes del partido comprendieron que las potencias victoriosas en la segunda guerra mundial no estaban dispuestas a hacer nada para resolver el «problema español», a excepción de la puesta en escena en la Asamblea General de la ONU de algunas muestras verbales de condena al Régimen.

Más bien, en los años cuarenta y cincuenta ocurrió todo lo contrario. Mientras el régimen surgido de la guerra civil fue saliendo del aislamiento al que había sido sometido por la comunidad internacional tras la victoria aliada en la segunda guerra mundial y se fue consolidando, los socialistas –tanto del exilio como del interior– mantuvieron, cada vez con más convicción, una postura moderada respecto a la forma en que pensaban que debía afrontarse el derribo y el fin de la dictadura franquista, pero también respecto a su propio modo de concebir el socialismo y la democracia. Fue precisamente en las décadas de 1940 y 1950 cuando el PSOE comenzó a apreciar el valor de la democracia (burguesa), aunque no ya al modo tradicional –según la concibieron desde Pablo Iglesias hasta Francisco Largo Caballero, es decir, como un «instrumento» útil en su camino hacia el «objetivo último» del socialismo–, sino como un «fin» indisolublemente unido al destino del propio socialismo y, por lo tanto, como un valor absoluto, como un bien en sí mismo: «Sin libertad no hay socialismo. El Socialismo no puede realizarse sino en la democracia».

Es más, la privación abrupta de libertad que los socialistas (y el resto de españoles) sufrieron con el triunfo del «bando nacional» en la guerra civil hizo que aquellos apreciasen y ansiaran, más que nunca, la que en otros tiempos habían denominado, despectivamente, democracia «formal» o «burguesa». Lejos ya el radicalismo revolucionario de los años treinta, en los cuarenta y cincuenta los socialistas llegaron a apelar para resolver el «problema español» incluso al «posibilismo monárquico», es decir, a la oportunidad de que la democracia fuese restaurada en España a través de la constitución de una monarquía parlamentaria, encarnada en la figura del pretendiente Juan de Borbón.

En definitiva, el éxito de esta teoría simplista, que vincula automáticamente dictadura con radicalización de la izquierda, ha impedido a los investigadores (antiguos y modernos) buscar explicaciones más allá de ella. ¡Es una postura muy cómoda! Así, los más informados, como Santos Juliá o Adolfo Fernández Pérez, han estado totalmente ciegos ante las evidencias. Mientras que una somera revisión de las fuentes nos permite ver, porque es demasiado evidente, que el primer congreso socialista en el exilio que rompió con el «consenso socialdemócrata» de los cuarenta y cincuenta fue el celebrado en 1964, estos autores describen «la victoria de Llopis en todos los frentes» y califican de «inmovilistas» las resoluciones políticas aprobadas en él. Sin embargo, este congreso fue el punto de eclosión en el partido de un radicalismo ideológico de nuevo cuño (aparecido en el interior de España con la Agrupación Socialista Universitaria en 1956 y recogido después por las Juventudes tanto en el interior como en el exterior), que habría de impregnar todas las resoluciones políticas adoptadas en las siguientes convenciones hasta al menos 1979 o incluso 1981 (con la excepción, irónicamente, del «congreso del renacimiento» de 1972 y del celebrado en Suresnes dos años después).

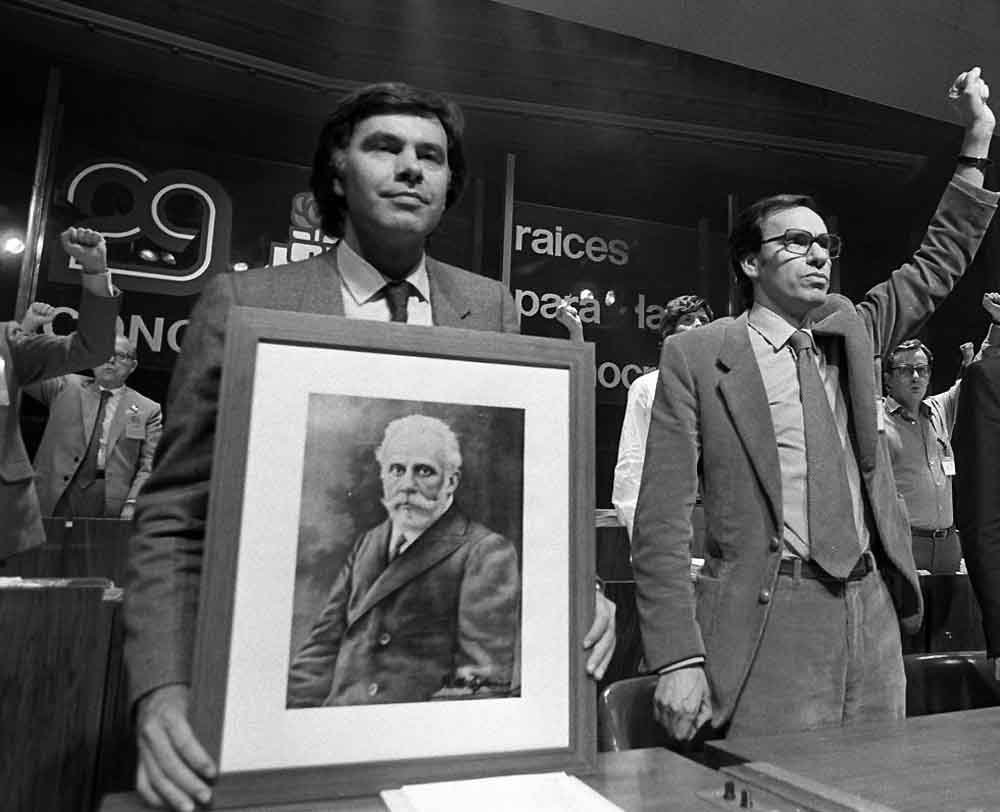

Fue, por lo tanto, a partir del IX Congreso de 1964 cuando los socialistas volvieron a aprobar resoluciones en las que de nuevo eran protagonistas o aparecían con profusión palabras como revolución, democracia económica, planificación socialista, colectivización, socialización, nacionalización de los medios de producción…, y en las que la democracia liberal volvía a concebirse, de nuevo, como un simple instrumento en manos del PSOE para alcanzar, en su día, el verdadero fin último del socialismo. A finales de los sesenta, con la irrupción del grupo sevillano, comandado por Felipe González y Alfonso Guerra, la radicalización ideológica del PSOE dio un nuevo giro hacia la izquierda. Este nuevo giro hacia la izquierda en los presupuestos ideológicos socialistas, combinado con una habilidosa praxis política por parte de los líderes más activos del partido, culminó en 1976 con la asunción del proyecto autogestionario por el XXVII Congreso.

Por otra parte, los autores menos informados, como por ejemplo Juan Antonio Andrade, han visto precisamente en el famoso y mitificado congreso de Suresnes de 1974 el origen de todo en el PSOE: el radicalismo de esos años, la adopción oficial de la autogestión y hasta la «tardía y corta adhesión» del partido al marxismo. Pero el origen del radicalismo habría que buscarlo mucho antes, con la formación de la Agrupación Socialista Universitaria en 1956; mientras que la autogestión no fue adoptada hasta el siguiente congreso, el XXVII (1976); y en cuanto al marxismo, efectivamente, el PSOE se adhirió a él en los años setenta, ¡pero no del siglo XX, sino del XIX!: el partido se formó en torno a los marxistas españoles de la Primera Internacional, Pablo Iglesias, Jaime Vera, etc. El PSOE es, en definitiva, el partido marxista de la historia de España. ¡Cualquier estudiante de Historia de España debería saber esto! ¡Cómo es posible que lo desconozca un profesor universitario especializado en el pensamiento político de la izquierda española! Como bien dijo Santos Juliá en un artículo publicado en la revista Ayer hace algunos años, «alguien, en las editoriales españolas, tendría que leer los originales y exigir a los autores un poco más de rigor y algo menos de fantasía». Y esto, irónicamente, también habría que aplicárselo al mismo Juliá, según hemos visto.

«Fue precisamente en las décadas de 1940 y 1950 cuando el PSOE comenzó a apreciar el valor de la democracia (burguesa), aunque no ya al modo tradicional –según la concibieron desde Pablo Iglesias hasta Francisco Largo Caballero, es decir, como un «instrumento» útil en su camino hacia el «objetivo último» del socialismo–, sino como un «fin» indisolublemente unido al destino del propio socialismo y, por lo tanto, como un valor absoluto, como un bien en sí mismo».

En el libro aparecen con claridad al menos tres clivajes entre los viejos dirigentes del PSOE y los renovadores: uno ideológico, uno generacional y uno territorial (exilio/interior). ¿Cómo se conjugaron los tres en ese proceso de renovación de casi dos décadas que reseñás? ¿Alguno fue más determinante que otros? ¿Cuál fue la importancia de figuras como Ramón Rubial y Nicolás Redondo en ese proceso y, sobre todo, en el ascenso de los jóvenes sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra?

Partidarios de la renovación, bien fuese ideológica, bien orgánica, lo hubo tanto entre los viejos como entre jóvenes socialistas. Así que no podemos trazar, como tantas veces se ha hecho de forma simplista, una línea divisoria entre unos veteranos inmovilistas y unos jóvenes radicales y renovadores. Ahora bien, el nuevo credo radical generalizado en el PSOE en los años setenta, especialmente en el XXVII Congreso de 1976, se lo debemos, ante todo, a las generaciones jóvenes. Así, la secuencia cronológica en la que se desarrolló el doble proceso de radicalización ideológica y renovación orgánica del partido, teniendo en cuenta estas tres divisiones de las que hablas, podría ser la siguiente:

Desde mediados de la década de 1950 comenzaron a transformarse y reconstruirse (tras la guerra civil y los años más duros de represión franquista) las estructuras del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, tanto las de la organización clandestina del interior como las del exilio. De esta reconstrucción surgieron algunas interesantes figuras socialistas en la clandestinidad: Antonio Amat, Antonio Villar, Francisco Román. En 1956 se constituyó la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), de una forma absolutamente independiente (sin conocimiento ni intervención alguna) del PSOE y a partir de una interpretación radical de la tradición marxista y socialista. Desde el comienzo, estos jóvenes socialistas universitarios buscaron el contacto con el PSOE, aunque intentando mantener su autonomía. Entre 1957 y 1961, los más importantes dirigentes de la ASU (Miguel Sánchez-Mazas, Vicente Girbau, Francisco Bustelo) salieron de España e ingresaron en las diferentes secciones del PSOE en el exilio. Desde estas secciones (en Ginebra, en Londres, en París, en Buenos Aires o en México), los jóvenes socialistas universitarios fueron contagiando, sobre todo a las Juventudes, ese nuevo espíritu radical. (Capítulos 1 a 8 del libro).

En 1961 dirigentes de la segunda generación de la ASU (Luis Gómez Llorente, Miguel Ángel Martínez) y alguna de esas figuras surgidas en la clandestinidad a mediados de los cincuenta (como Antonio Amat) se aliaron para presentar al VIII Congreso del PSOE en el exilio una ponencia política basada en esa interpretación radical del socialismo. La ponencia fue abrumadoramente rechazada por el Congreso: únicamente ocho delegados votaron a favor. (Capítulo 9). Unos meses antes, las Juventudes Socialistas –hasta ese momento absolutamente sumisas a los dictados del partido– aprobaron en su IV Pleno una resolución política basada en los presupuestos de la ASU, que contradecía, desde todos los puntos de vista (el estratégico, el organizativo, el ideológico), lo establecido por los congresos del PSOE hasta entonces. Además, a partir de este IV Pleno, las Juventudes emprendieron una labor consciente de difusión de esta interpretación radical del socialismo entre las diferentes secciones del PSOE exiliado. Fue tan exitosa esta labor que en 1964 el IX Congreso del PSOE dio un vuelco, desde el punto de vista ideológico, a la situación vivida en el partido en los últimos veinticinco años. En contra de lo que se ha venido diciendo en la historiografía reciente –ya lo hemos visto–, este congreso supuso, como el IV Pleno de las Juventudes, la eclosión del nuevo radicalismo iniciado por los jóvenes socialistas universitarios en 1956. (Capítulos 10 y 11).

A partir de 1964, por lo tanto, los congresos socialistas volvieron a aprobar resoluciones en las que se plasmaba este nuevo espíritu radical, muy diferente al de los viejos revolucionarios obreristas de los años treinta. A finales de los sesenta, con la irrupción del grupo sevillano, comandado por Felipe González y Alfonso Guerra, la radicalización ideológica del PSOE dio un nuevo giro hacia la izquierda. Entre 1972 y 1974, el proceso de radicalización ideológica se tomó un respiro (para reanudarlo en 1976 con mayor fuerza aún), mientras se consumó la renovación orgánica del partido, llevada a cabo por algunas figuras destacadas del socialismo joven, como Nicolás Redondo o Felipe González, pero auspiciadas en todo momento por veteranos influyentes, como Ramón Rubial o José Bareiro, que desplazaron del poder a Rodolfo Llopis y a su colaboradores más estrechos. Así pues, una nueva ejecutiva socialista, totalmente rejuvenecida, pero apoyada por buena parte de la vieja militancia, condujo al partido socialista al proyecto autogestionario de 1976, acaso el más radical de toda la historia del PSOE, y diseñó la estrategia (llena, sin embargo, de pragmatismo y realismo) que habría de convertirlo en la fuerza más votada en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, muy por encima del que parecía todopoderoso y omnipresente PCE de Santiago Carrillo (29,32% de los votos y 118 diputados frente al 9,33% de los votos y 20 diputados) (Capítulos 12 a 20).

¿Qué importancia tuvo el anticomunismo o la suspicacia frente al comunismo en la trayectoria del PSOE durante el franquismo? ¿Cuánto contribuyó esa posición en las estrategias y definiciones ideológicas del socialismo español? Hay también una lectura teleológica que analiza la historia reciente del PSOE como un lineal e indefectible camino de consolidación del liderazgo de Felipe González y del “felipismo” como una corriente social-liberal. ¿Cómo se puede revisar y atenuar esa lectura? ¿El PSOE vivió un proceso de derechización?

Sin duda, el anticomunismo de los viejos dirigentes que habían vivido los años de la República y la guerra civil fue determinante en la forma en que estos, y después los jóvenes renovadores, diseñaron las estrategias, alianzas y las doctrinas políticas del partido. La consigna que guio a los viejos líderes socialistas durante toda la dictadura fue «nada con los comunistas». Los jóvenes, si bien reivindicaron un cierto deshielo, por así decirlo, en las relaciones con los comunistas, siempre los miraron con recelo, por sus diferencias ideológicas, pero también y sobre todo porque sabían muy bien que su verdadero rival en la arena política era un fuertemente disciplinado PCE, cuya imagen se había visto agigantada por la propaganda anticomunista de la dictadura (cualquier agitación era presentada por el Régimen como un contubernio masónico-comunista) y por la exitosa estrategia de infiltración en las estructuras del sindicato vertical franquista. Hacia 1970, los socialistas sentían un verdadero complejo de inferioridad respecto a los comunistas, que no fue superado hasta las elecciones de 1977.

Durante los últimos gobiernos de Franco y los primeros del rey Juan Carlos, el PSOE no dio un paso sin mirar por el rabillo del ojo qué hacía el PCE. Como ejemplo de lo que digo nos vale el siguiente: la renovación orgánica comenzada entre los congresos XI y XII (1970 y 1972) se vio paralizada durante meses, hasta que Santiago Carrillo dio un fuerte aldabonazo en la puerta del PSOE al fundar la Junta Democrática en julio de 1974. Solo a partir de entonces, la ejecutiva socialista se vio forzada a acelerar el ritmo de la renovación, que culminó tres meses después, en Suresnes.

El anticomunismo socialista, sin embargo, influyó mucho menos en el ámbito ideológico. El radicalismo del PSOE en esos años hay que atribuírselo casi en exclusiva a los movimientos y las convulsiones internas del partido, a la influencia de la Agrupación Socialista Universitaria, aunque también en parte a la emulación de las corrientes de la nueva izquierda europea. En todo caso, el comunismo fue tomado por los socialistas como modelo negativo. Frente a este modelo negativo se conformó la nueva visión que los socialistas tenían de la democracia y el capitalismo. Como sus correligionarios franceses, los líderes del PSOE buscaron una fórmula, una «tercera vía», que les permitiese colocarse en una posición equidistante entre la socialdemocracia, como «mera correctora de los aspectos más brutales del capitalismo», y la «social-dictadura» comunista de la URSS, «que impone represivamente a la voluntad popular el capitalismo de Estado».

Esa nueva fórmula la encontraron en la reconstituida teoría autogestionaria, una concepción que aunaba, en sí misma, las ideas de «socialismo como proceso» y «socialismo como fin último», y desbarataba de una vez para siempre la dicotomía «reforma o revolución», programa máximo y programa mínimo. Así, al igual que Rosanvallon, Felipe González vio en la autogestión –puesto que de ningún modo era «incompatible con la democracia representativa o indirecta (en la que el pueblo delega periódica y democráticamente su soberanía), sino su complemento»– tanto el «objetivo final» del socialismo como una forma de construcción del mismo, una estrategia (del «socialismo en marcha») con la que alcanzar la «democracia directa» (el «socialismo autogestionario»).

El instrumento autogestionario sirvió, por lo tanto, de arma con la que deshacer de un solo tajo el nudo gordiano formado por el viejo dilema «reforma o revolución», que había marcado y condicionado, generación tras generación, el concepto mismo de socialismo. Dicho de otro modo, sirvió para poner en tela de juicio la existencia diferenciada dentro del socialismo de unos objetivos «inmediatos» y un objetivo «final» (tal y como rezaba la ortodoxia marxista de la Segunda Internacional, con la sola oposición de la entonces muy minoritaria tendencia bernsteiniana). Paradójicamente, la autogestión fue concebida por los dirigentes socialistas como el «fin último» y, a la vez, como el «proceso» –el camino señalado por objetivos inmediatos y concretos– que conducía a ese fin. La autogestión, así, dio forma tangible a aquella fórmula creada por los sevillanos en 1970 para conciliar objetivos inmediatos y fin último, reforma y revolución, socialismo y libertad, democracia «directa» y democracia «formal», utopía y realidad, idealismo y pragmatismo (izquierdismo y derechismo, o social-liberalismo, dirían críticos del partido como Pablo Castellano o Francisco Bustelo): «El carácter revolucionario del socialismo consiste en mantener un enlace constante entre las metas a conseguir con carácter inmediato y la realización plena de la sociedad socialista».

Ese proyecto de autogestión, el instrumento que más había radicalizado las posiciones políticas del partido y que fue tomado como base para la construcción (invención) de «un modelo nuevo» de socialismo (y de democracia) «no implantado aún en ningún país», fue irónicamente la bisagra de giro, de «giro a la derecha», según los «críticos» del partido y también según los periodistas, politólogos e historiadores que después han seguido la hipótesis de estos de forma acrítica.

A través de la autogestión, lo que buscaron en un principio los renovadores del PSOE era tender un puente entre la reinterpretación hecha por los sevillanos de los escritos de Luxemburgo, Gramsci, Marcuse o del joven Marx, las ideas de democracia radical propugnadas por las nuevas corrientes de la izquierda europea y americana, y algunas viejas aspiraciones del movimiento obrero decimonónico que habían quedado reducidas a «letra muerta» tras constatarse en la postguerra mundial la aberración comunista y consumarse la traición socialdemócrata: «La apropiación de la producción por los productores, la gestión obrera de la producción, la extinción del Estado, la sustitución del gobierno de los hombres por la administración de las cosas».

«Que el PSOE asumiese a mediados de los setenta la fórmula hallada por los sevillanos para conjugar radicalismo verbal y pragmatismo político no significa, y mucho menos demuestra, como a veces se ha insinuado, que el partido y sus máximos dirigentes predicasen unos principios ideológicos en los que, en el fondo, no creían realmente. Las consignas extremistas unidas a acciones moderadas no deben hacernos presuponer vacuidad en los principios de los socialistas; y tampoco debemos interpretarlas como si de una moda pasajera o de una mera pose se tratase».

Sin embargo, adonde acabó dirigiendo la autogestión a los líderes del PSOE fue a un lugar muy distinto del que habían imaginado. Como la autogestión yugoslava, caracterizada muy ingeniosamente por Denninson Rusinow como un «socialismo de laissez-faire» (en contraposición al «socialismo de Estado» de la Unión Soviética), el sistema autogestionario de descentralización y planificación propuesto por el PSOE en 1976 suponía la aceptación –bajo ciertos controles administrativos– del mercado capitalista por parte de los socialistas. (Las decisiones serían tomadas en cada empresa, al menos en teoría, por los trabajadores mismos. Esto implicaría, según pensaban ingenuamente los dirigentes del PSOE, que los trabajadores, ahora también gestores, estarían dispuestos, ante los incentivos que les ofrecía el juego del mercado libre, a moderar sus salarios para hacer más competitivos sus productos e inyectar flexibilidad suficiente a un sistema económico que sería capaz de superarse a sí mismo sin tener que pasar por el trauma de las crisis cíclicas descritas por Marx en El capital). La autogestión, vista así, sirvió como palanca de cambio entre una concepción estatalista de la economía –grabada a fuego en la tradición socialista– y otra descentralizada y dominada por la libre competencia, y preparó las mentes de los socialistas españoles –como antes había ocurrido en la Yugoslavia del mariscal Tito, a pesar de que la práctica autogestionaria en ese país no pasase de ser una «mera formalidad»– para aceptar, sin viejos prejuicios, las bondades de la economía de mercado capitalista.

De este modo, la adopción de la autogestión por el PSOE a finales de 1976 vino a sancionar, con carácter retroactivo, el juego de equilibrio que la ejecutiva de Felipe González comenzó a poner en práctica desde Suresnes y que pretendía mantener una tensión permanente entre «el deseo y la realidad», entre «lo utópico y lo posible». Esta mecánica, en la que se conjugaba un discurso muy radical, hacia el interior del partido, con una práctica política moderada, pragmática, hacia el exterior, permitió al PSOE mostrarse tan exigente como el que más en la preservación de la pureza de sus principios revolucionarios (lo que, en la práctica, supuso –según se creyó entonces– la conquista de un espacio hegemónico en la izquierda, a expensas del que se pensaba «todopoderoso» PCE). Al mismo tiempo, proporcionó al partido la suficiente flexibilidad táctica como para que pudiese adaptar, sin complejos ni remordimientos ideológicos, sus iniciativas políticas a las circunstancias del momento: la aceptación de la monarquía parlamentaria restaurada en la figura de Juan Carlos I (anteriormente aceptada, por cierto, por los comunistas), la firma de los Pactos de la Moncloa, la participación en el consenso constitucional…

Ahora bien, que el PSOE asumiese a mediados de los setenta la fórmula hallada por los sevillanos para conjugar radicalismo verbal y pragmatismo político no significa, y mucho menos demuestra, como a veces se ha insinuado, que el partido y sus máximos dirigentes predicasen unos principios ideológicos en los que, en el fondo, no creían realmente. Los socialistas siempre habían tenido la conciencia escindida entre su alma revolucionaria y su alma reformista. Las consignas extremistas unidas a acciones moderadas no deben hacernos presuponer vacuidad en los principios de los socialistas; y tampoco debemos interpretarlas como si de una moda pasajera o de una mera pose se tratase. El lenguaje radical unido al pragmatismo político había formado parte del bagaje histórico del socialismo español (y del europeo) desde sus orígenes. No puede tampoco tomarse a los dirigentes del PSOE –según han hecho retrospectivamente tantos analistas políticos, con argumentaciones anacrónicas y, si se quiere, «teleológicas», basadas en el prejuicio de haber conocido lo que después hicieron los socialistas en sus casi tres lustros de gobierno ininterrumpido (1982-96)– como a unos cínicos descreídos, cuya única finalidad era alcanzar el gobierno a toda costa, y que, para lograrlo, instrumentalizaron, en una estrategia calculada, las reivindicaciones de una «democracia superior», radical, de una «democracia socialista», para obtener un rédito político inmediato.

Así, no debemos confundir lo que a mediados de los años setenta planteaban los socialistas con lo que hicieron después cuando alcanzaron el gobierno. Lo que hicieron después no invalida lo que planteaban antes, aunque una cosa y la otra se contradigan en gran medida, ni tiene por qué significar que los dirigentes socialistas en 1976 fuesen insinceros, hipócritas o cínicos, que premeditadamente predicasen algo en lo que no creían realmente con el único fin de alcanzar unos objetivos determinados. No hay por qué dudar de la sinceridad del discurso de Felipe González en la Escuela de Verano socialista de 1976 cuando declaró que tanto el partido como su primer secretario tenían «serias razones» para declarase marxistas. Incluso hasta sus más feroces enemigos, como Francisco Bustelo, han reconocido que el sevillano, en cada estadio de su evolución política, estaba «convencido de lo que hacía y decía». No fue esta, por lo tanto, una actitud de mero cálculo «tacticista», sino que respondía a una convicción muy arraigada en la mente del secretario general del PSOE, y de la mayoría de sus dirigentes y militantes.

Pensando en esta lectura de largo aliento, de más de cien años de socialismo (parafraseando a Donald Sassoon), ¿se puede hablar del socialismo en singular o es mejor pensar en plural, en socialismos o izquierdas? ¿Cómo se pueden pensar en conjunto experiencias tan disímiles como el anarquismo de principios de siglo XX y la socialdemocracia reformista actual?

Desde luego, me parece muy acertado hablar de «socialismos», en plural. Hace algunos años, Gareth Stedman Jones reconoció, al referirse a los primeros tiempos del movimiento, que usaba el término «socialista», en singular, «por conveniencia»: «La palabra no llegó al lenguaje común hasta la década de 1830, cuando el trabajo teórico de Saint-Simon, Owen y Fourier ya estaba prácticamente completo». Bien mirado, sin embargo, también parece acertado hablar de «socialismo», en singular, según confesó Stedman Jones pocas líneas después: «A pesar de las diferencias manifiestas entre el pensamiento de estos teóricos, a finales de la década de 1820 y principios de la siguiente existía una perspectiva común socialista, reconocida tanto por los propios socialistas como por sus oponentes».

Así pues, y extendiendo esto a toda la historia del movimiento, podríamos muy bien concluir que las diferencias manifiestas entre unos y otros socialismos (o comunismos) tras la segunda guerra mundial o las disimilitudes con el anarquismo de principios del siglo XX no invalidan, sino todo lo contrario, la existencia de una sola «perspectiva común» que abarque toda la experiencia socialista, independientemente de épocas o lugares. De este modo, todas estas manifestaciones socialistas, todo socialismo estaría animado por un solo impulso, por un solo espíritu, desde sus primeros tiempos hasta la actualidad.

Y en mi opinión, ese espíritu común al conjunto del socialismo se basa en la creencia, remarcada una y otra vez por los padres fundadores Owen y Fourier, de que todos los males del mundo tienen su origen en «el egoísmo y la desunión entre los hombres». Para los primeros socialistas, por ejemplo, la lucha democrática entre partidos rivales que representan los intereses particulares de ciertos grupos es egoísmo y desunión (la palabra «partido» se deriva etimológicamente del participio latino partitus, de partire, «partir» o «dividir»). Igualmente, la división del mundo en naciones diferenciadas no era otra cosa para los primeros socialistas sino egoísmo y desunión; por eso Robert Owen estaba convencido de que al final toda la humanidad estaría unida en una sola nación, con una sola lengua común a todos y una sola religión. Por otra parte, el precio de los productos marcado por el mercado libre era también fruto del egoísmo y la desunión entre los hombres, suponía incluso un robo para la mayoría de los socialistas. Owen lo expresaba repitiendo constantemente la máxima popular en la que se encarnaba, según él, el espíritu comercial: «Comprar barato y vender caro».

Los socialistas (comunistas o anarquistas: Owen, Fourier, Cabet, Proudhon) proponen, en contrapartida al egoísmo y la división, los ideales en los que según ellos se basaba el cristianismo primitivo: la unión y la fraternidad entre todos los hombres. Cabet creía que si el cristianismo se hubiera interpretado y aplicado según el verdadero espíritu de Jesucristo, si fuera «bien conocido y fielmente practicado» por los cristianos de «piedad sincera», este cristianismo, su moral, su filosofía, sus preceptos «habrían sido y serían todavía suficientes para establecer una perfecta organización social y política». Pero no era así. Como Cabet, muchos creyeron entonces que el espíritu de Jesús había sido traicionado por la Iglesia. Por esta razón, la mayoría de los socialistas rechazaron la tradición eclesiástica de los últimos siglos y se lanzaron hacia una búsqueda desesperada de la esencia del cristianismo. Algunos –bien en una versión radical, como Weitling, bien en una moderada, como Leroux o Combe– la quisieron hallar en la fraternidad universal, en el ejemplo de la vida monástica y la propiedad comunal. Según el owenita Combe, el socialismo era «la única religión calculada para llevar a la práctica las doctrinas y preceptos de Jesucristo», porque había recibido «la sanción y aprobación del único Dios verdadero». Para Weitling, «Pitágoras y Jesús enseñaban un mismo principio…, el comunismo». «La última época del cristianismo», escribió Buchez, «debe ser la realización de esta igualdad de la que las primeras épocas proclamaron y dogmatizaron el principio: igualdad, fraternidad; tales fueron las primeras palabras del cristianismo, tales serán todavía las últimas». Pierre Leroux pensaba que del lema de la Revolución Francesa, «Libertad, igualdad, fraternidad», nos habíamos olvidado de la «fraternidad».

Eso tienen, por lo tanto, en común todos los socialismos (comunismos o anarquismos) a lo largo de su historia: desde el principio, cuando el socialismo todavía no tenía nombre y los Fourier, los Owen, los Thompson o los Gray lanzaron al mundo sus primeras críticas contra los males provocados por el espíritu «egoísta» de un nuevo «feudalismo» comercial y financiero; y hasta ahora, cuando hemos acompañado este nombre de atributos y adjetivos sin fin para distinguir cosas (socialismo, comunismo, anarquismo) que tienen una misma raíz, un mismo espíritu, un mismo objetivo (aunque difieran en los métodos para alcanzarlo, aunque muchos de estos movimientos se presenten, unos a otros, como aberraciones o desviaciones (o incluso traiciones) de ese espíritu original).

Pero, en conclusión, más allá de los nombres que adopte, de los individuos que lo practiquen, de los diferentes contextos históricos en que se desarrolle, el socialismo (en sus diferentes manifestaciones) está animado de ese único espíritu. Entonces, ¿socialismo o socialismos? ¡Decida el lector lo que mejor le parezca!

«Y en mi opinión, ese espíritu común al conjunto del socialismo se basa en la creencia, remarcada una y otra vez por los padres fundadores Owen y Fourier, de que todos los males del mundo tienen su origen en «el egoísmo y la desunión entre los hombres». Para los primeros socialistas, por ejemplo, la lucha democrática entre partidos rivales que representan los intereses particulares de ciertos grupos es egoísmo y desunión».

Me has comentado que en los últimos años te has puesto a trabajar sobre los orígenes del socialismo en Francia e Inglaterra: ¿Cuáles son las inquietudes que te llevaron a este tema clásico? ¿Algo de tu trabajo sobre el PSOE te llevó a hundirte en las raíces del movimiento socialista?

Al estudiar el PSOE de los años sesenta y setenta, me llamó la atención (como antes me había pasado con otros partidos socialistas o comunistas) ese marcado espíritu contradictorio de sus dirigentes, esa conciencia escindida entre su alma revolucionaria y su alma reformista. Lo hemos visto en el caso del PSOE (y del PCE) durante la transición a la democracia en España: mientras que los socialistas (y los comunistas) firmaban un manifiesto revolucionario con la mano izquierda, estrechaban la derecha a la monarquía parlamentaria y a la economía de mercado capitalista. Pero esta conciencia escindida entre un espíritu revolucionario y otro reformista no es propia de los socialistas españoles de aquella época, sino de todo el socialismo, desde Owen hasta Lenin, desde Fourier a Bakunin, desde Thompson a Marx, desde Pablo Iglesias a Felipe González.

Detrás de ello, me dio la impresión entonces que, junto al espíritu radical que siempre había animado a todo socialismo (por moderado que este parezca), siempre existía como compañera de viaje inseparable cierta pulsión conservadora, incluso reaccionaria. Por esa razón, me decidí a investigar los orígenes mismos del movimiento, con la ilusión puesta en intentar dilucidar si efectivamente había ciertos impulsos conservadores latentes bajo la capa de radicalismo o por qué se daba tal «dislocación», en palabras de Felipe González, «entre lo que se decía y lo que se hacía».

Cuando comencé a leer los primeros escritos socialistas, los de Fourier desde 1805, los de Owen desde 1812, o los de Thompson y los sansimonianos una década después, de nuevo pude sentir con fuerza esa pulsión conservadora latente, al tiempo que esa conciencia escindida entre campos absolutamente opuestos. El socialismo, al igual que el movimiento romántico (estricto contemporáneo suyo), se presentaba como «un enigma indescifrable» que parecía desafiar cualquier análisis científico, y no solo porque «su rica diversidad aparentemente resista todo esfuerzo de reducirlo a un común denominador», sino también, y sobre todo, por su «extraordinario carácter contradictorio». Como bien han expresado Robert Sayre y Michael Löwy, el romanticismo (como el socialismo) es una «coincidentia oppositorum«, una coincidencia de opuestos: al mismo tiempo revolucionario y contrarrevolucionario, realista y fantasioso, «restauracionista» y utópico, democrático y aristocrático, místico y sensual.

Pensé, entonces, que la clave de todo, de cómo surgió el socialismo y, ante todo, de por qué surgió, debía buscarla en ese espíritu contradictorio que recorre toda su historia de principio a fin. Por esta razón, el trabajo que estoy desarrollando ahora se centra en las primeras generaciones de socialistas, entre 1800 y 1848, aproximadamente. El resultado lo quiero plasmar en un ensayo breve, de unas cien páginas, que llevaría por título La conciencia escindida del socialismo: los orígenes. En el ensayo analizaré el pensamiento de esas primeras generaciones de socialistas: en primer lugar, Fourier y Owen; en segundo, los owenintas (Thompson, Gray, Bray, Mudie, Combe), los seguidores de Fourier (sobre todo Considerant) y los sansimonianos (Enfantin, Bazard, Leroux, etc.); por último, una tercera generación de socialistas, la de Cabet, Marx, Engels, Proudhon, Blanc, Ramón de la Sagra o Weitling.

En definitiva, mi intención es hacer una edición bilingüe (español-inglés) de este ensayo, no sé todavía con qué editorial, en la que quizá se pueda añadir un apéndice con una selección de textos significativos de estas primeras generaciones de socialistas. Igualmente, mi intención es que el ensayo sea de fácil acceso para el público en general, por eso estoy pensando en que, independientemente de que se haga una edición en papel, mis esfuerzos se centren en la edición digital.

QUIÉN ES

Juan José de la Fuente Ruiz es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Mención especial en el Premio Nacional de Fin de Carrera y beca de Formación del Profesorado Universitario que otorga el Ministerio de Educación Ha realizado estancias en la Universidad Nacional de Educación a distancia de Madrid y en el Institute for European, Russian and Eurasian Studies de la George Washington University.

Especializado en historia social y política contemporánea, en estos momentos reparte su labor investigadora en dos campos: los orígenes del socialismo en Europa y la historia de una importante fundación benéfico-educativa salmantina.