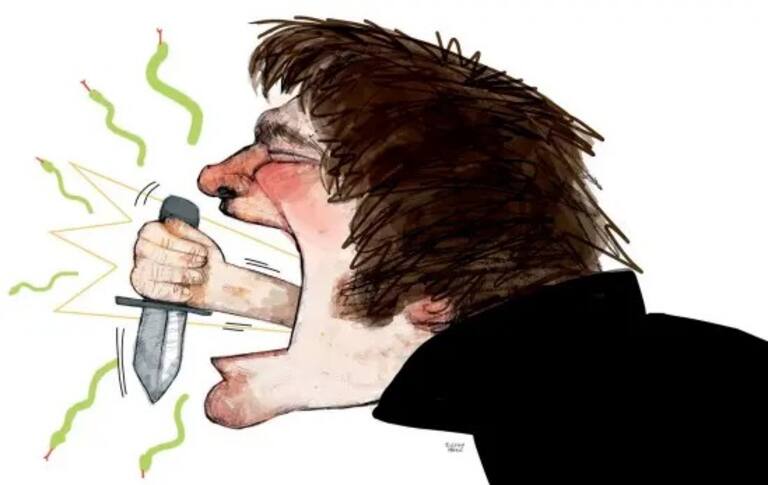

Javier Milei es un orador beligerante, proclive al insulto, la descalificación y la agresión. Como analiza Javier Franzé, las formas de su discursividad son el resultado de un pensamiento que considera como el único legítimo y verdadero. Esto es, sin ambages, autoritario.

I.

Una de las particularidades del gobierno de Javier Milei es lo que se ha dado en llamar sus “formas”, especialmente en el trato hacia opositores permanentes o críticos ocasionales. El presidente agravia, menosprecia, se burla y/o insulta un día sí y otro también a artistas, políticos, economistas y periodistas, entre otros. Pero no sólo es eso, sino que se ufana de ello en nombre de la “autenticidad”. Redoblando la apuesta, caracteriza a la crítica por su inobservancia de las “formas” como una excusa corporativa de aquellos interesados en mantener sus privilegios. Según su vocero, el de las formas es “un debate de tercer orden” comparado con los problemas reales de los argentinos.

La clave del relato de Milei está en mostrar las “formas” como una preocupación de aquellos que no tienen ninguna preocupación, un lujo que le exigen sólo para obstaculizar su labor salvadora de los que necesitan soluciones “como sea”.

Pero ¿qué son “las formas”? ¿Son puro contorno sin contenido, que se añade a éste sin modificarlo? ¿Son ardid de clase, que los poderosos hacen pasar como la buena educación para mantener su posición? ¿Atañen a la expresividad personal o a los efectos sociales que producen?

La separación tajante entre forma y contenido responde a una manera de mirar el mundo. Es correlativa a la distinción habitual entre interior y exterior, cuerpo y alma, decir y hacer o esencia y apariencia. Hemos aprendido a pensar que “la verdad” de los seres, cosas y actividades está en su interior como un núcleo duro que lo externo puede disimular, enmascarar o maquillar, engañándonos. Por eso habitualmente oponemos formas a contenido como dimensiones autónomas. Pero cabe otra posibilidad: verlos como una continuidad.

La clave del relato de Milei está en mostrar las “formas” como una preocupación de aquellos que no tienen ninguna preocupación, un lujo que le exigen sólo para obstaculizar su labor salvadora de los que necesitan soluciones “como sea”.

Nada es una pura forma. Si algo nos parece agradable o nos causa rechazo es porque conecta con unos valores o contenidos. Por ejemplo, en la época de las redes sociales, si alguien escribe con mayúsculas suele causarnos desagrado porque parece que nos grita. Y todo lo que se dice gritando se quita automáticamente la razón. Pero no es la forma sola de la mayúscula, sino el contexto de una comunicación determinada. No siempre nos molesta que nos griten, porque si lo hacen para alertarnos de un peligro lo agradeceremos y nos parecerá bien. Tampoco nos molesta leer frases en mayúscula, porque en las señales de tráfico o en el título de un libro nos parecen adecuadas.

Un primer rasgo clave del relato presidencial es convertir el debate sobre las “formas” en una sociedad democrática en un problema del carácter personal del dirigente, como si fuera parte de su derecho de expresión, sin tener en consideración los efectos sociales de tales “formas”. Las “formas” tienen importancia por sus consecuencias, por el sentido que transmiten y la realidad que construyen. Otra vez, no son sólo formas, sino expresión de un contenido que, a su vez, contribuyen a crear.

En ese sentido, el gobierno tiene un doble discurso: por una parte, presenta las “formas” como puro aditamento frente a lo único importante, el contenido (de sus políticas), especialmente cuando recibe críticas por su proceder al respecto; pero, por otra, presta mucha atención a las “formas”, como cuando cambia la denominación legal de las personas con capacidades diferentes para volver a llamarlas con palabras que la sociedad hoy ya considera denigrantes. Esto, sumado a la importancia que la comunicación agresiva ha tenido en la construcción de Milei como candidato y presidente, permite afirmar que el gobierno no ignora la performatividad del lenguaje ni la íntima conexión entre formas y contenidos. Más aún, viene apostando a ellas desde el principio.

Cuando el presidente de una sociedad democrática insulta y denigra a los opositores no está expresándose personalmente, sino que está creando una sociedad autoritaria. Ni siquiera lo disculpa —como aduce Milei— que lo haga desde su cuenta de una red social, pues en tanto lo que emite allí es un discurso público su rol es el de presidente, no el de persona privada. En verdad, parte de la carga del puesto de presidente es prácticamente perder el rol de persona privada, salvo para contadas situaciones, las cuales aun cuando se produzcan en el ámbito personal o familiar, siempre pueden volverse políticas. Hay ejemplos elocuentes al respecto entre los expresidentes del país.

Si en ningún régimen político las “formas” son meros apósitos, en democracia aún menos. La democracia puede ser entendida como el orden que reconoce la inexistencia de una verdad política, es decir, de un saber cierto y concluyente acerca de cómo resolver los problemas políticos. Por eso se sustenta en el voto de los ciudadanos. La democracia —como sabían sofistas como Protágoras contra los “clásicos” griegos— da por supuesto que todos los sujetos tienen juicio político, que el de cada uno es legítimo y vale igual: uno.

Ese contenido cristaliza en unas conductas a la hora de presentar el propio punto de vista. Éste, aunque suene algo artificioso, puede ser descompuesto en dos partes: el apego a nuestro deseo acerca de cómo debería ser la comunidad y la aceptación de que los otros puntos de vista —por más diferentes que sean— son tan legítimos como el nuestro. Esta última dimensión no constituye una represión bien pensante, sino una convicción profunda encarnada en instituciones como el parlamento acerca de que las posiciones ahora diferentes mañana podrían “tener razón” y llegar a ser las nuestras. También presupone que el contrapunto con las otras perspectivas nos permite matizar e incorporar elementos que, desde nuestra posición, no advertíamos. Por eso sólo aquel que es circunstancialmente mayoritario debería experimentar una prudencia todavía mayor, incomparable con la de ningún otro actor, en la medida en que está llamado a tomar decisiones obligatorias para toda la comunidad sobre la base del monopolio de la violencia legítima estatal. Porque eso es lo que, a diferencia de ninguna otra actividad social, hace específicamente la política. Y, sobre todo, la política democrática.

Pero, claro, podrá aducirse que la política es una lucha. Y que en el fragor de la misma el adversario se nos presenta a menudo como un puro obstáculo, a veces además empleando malas artes o sacando provecho de un poder social no derivado de las urnas. Así, en la lucha parece valer todo, por eso a menudo ésta termina convirtiéndose en una suma cero donde cualquier cosa resulta un mero medio para el gran fin, que siempre es el nuestro. Claro que esto ocurre e impide prácticas sin mácula: la política obliga a incurrir en males menores para alcanzar bienes mayores. Por eso lo que llamamos formas son protocolos no formalizados que, como instituciones que son, no dejan todo librado a la voluntad individual, sino que la modelan. En definitiva, la lucha tiene reglas, escritas y no escritas. Todas las pujas aceptan incluso el saltarse el reglamento como parte de la disputa y como un recurso hasta cierto punto lícito del juego, salvo casos extremos. No estamos ante la lógica del todo o nada, de la pureza o impureza, ni de la autenticidad o falsedad, sino en la de una observancia relativa, condicionada y, en definitiva, humana.

Pero cuando el jugador en cuestión infringe las normas continua y sistemáticamente, y no sólo hace oídos sordos ante las advertencias de los demás jugadores, sino además también se burla de ellas, lo más probable es que estemos ante un actor que, sencillamente, responde a otras reglas del juego. Ya no es el mismo contenido ejecutado con otras formas, sino otro contenido. La distinción tajante entre formas y contenido se revela otra vez infructuosa a la hora de explicar lo que está ocurriendo.

Cuando el presidente de una sociedad democrática insulta y denigra a los opositores no está expresándose personalmente, sino que está creando una sociedad autoritaria.

Así, lo que habitualmente llamamos las “formas” democráticas no representan la observación obediente y hueca de ademanes para la ocasión, sino un contenido: la distancia que todo actor político democrático tiene respecto de su propia creencia, en tanto la deliberación y la negociación democráticas le obligan a proceder como si realmente tuviera la convicción de que lo único que sabe es que no es el poseedor de una verdad trascendente al debate público plural.

Desde luego que los signos de respeto están impregnados de la hegemonía de las clases dominantes y por eso cambian históricamente. Basta para ello comparar lo que se consideraba vestir o hablar “bien” hace años y hoy. Pero todo eso no quita que socialmente representen expresiones de respeto; además, alrededor de ellos siempre hay una disputa política, pues podrían ser otros. Lo que en todo caso resulta claro es que el insulto, la denigración y la prepotencia, ejercidas desde la máxima posición de poder político, nunca podrán representar lo que el relato de Milei pretende: una voluntad democrática sincera, auténtica y rebelde de afectar a los privilegiados.

Lo que tenemos entonces es que las “formas” de Milei y de su gobierno son muy coherentes con el contenido que comunican. Como Milei se cree en posesión de la verdad, entiende que los que se le oponen —como decía el filósofo Isaiah Berlin— o saben mucho o saben poco. Los que saben mucho, se dan cuenta de que el presidente tiene una verdad que acabaría con el provecho que obtenían de mentir y engañar al pueblo. Los que saben poco, se aferran a su ignorancia como si de un derecho se tratara, obstaculizando la felicidad del conjunto. La posición de Milei no representa ninguna novedad: se llama autoritarismo.

II.

La tensión principal es entre la existencia de un insalvable hiato entre interioridad y exterioridad, y la cuestión de que las formas no son mera exterioridad de una esencia interior real. Se implican mutuamente en un todo inextricable.

La política se basa en la conducta exterior de los sujetos, porque la creencia última es inaccesible. Ahora bien, esta diferencia, que parece conducirnos a una inevitable distinción entre forma y contenido, no es relevante en términos de la moral del sujeto sino en clave de efectos sociales de una conducta. Las malas formas de un presidente democrático no son importantes porque nos digan algo de su creencia o no en la democracia, sino que son significativas para la democracia misma como orden político.

Lo que tenemos entonces es que las “formas” de Milei y de su gobierno son muy coherentes con el contenido que comunican. La posición de Milei no representa ninguna novedad: se llama autoritarismo.

Entonces podríamos decir que la diferencia entre interioridad y manifestación se parece mucho a la distinción entre forma y contenido, pues al fin alguien que internamente no crea en la democracia puede disimular ese rechazo y transformarlo incluso en lo contario. Y viceversa. Pero lo que importa no es la creencia personal, sino el efecto que ésta provoque. Claro que es importante si un primer magistrado de una democracia cree en la democracia, pero como no podemos tener un saber concluyente sobre ese punto, se vuelve una búsqueda inútil.

En cambio, lo que sí podemos analizar es qué efectos tiene en la democracia un discurso que insulta, denigra y difama a los adversarios. Aun cuando se pudiera aceptar que denigrar a los que han usado a los pobres demagógicamente para mantenerse en el poder fuera un mal menor por el que hay que pasar para construir una democracia de sujetos autónomos, es sintomático que el argumento que ese discurso utiliza es que está en la verdad, y eso es justamente lo único que sabemos que no existe en política.