El prolífico escritor Sergio Delgado ha publicado el tríptico «El paraíso» (EDUNER, 2023). En conversación con Fabián Herrero, el autor describe el periplo de esta peculiar obra y, más en general, su relación con la lectura y la escritura.

El escrito Sergio Delgado, autor de «El paraíso» (fotografía de Myrna Insúa).

El lector de La Vanguardia ya conoce a Sergio Delgado, por una entrevista anterior, donde el profesor santafesino, radicado en Francia, nos contó sobre su libro Parques. En esta oportunidad, lo convocamos nuevamente por la aparición de su reciente obra El Paraíso, que reúne tres novelas relativamente breves y que fue editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. La entrevista, si bien tiene su foco puesto especialmente en los temas que se desprenden del volumen, es posible reconocer en ella, además, cierta tensión implícita, producto del contexto en el que se hizo. El convulso contexto político, donde la derecha y su agenda golpean con fuerza a nuestro querido país. Esa tensión, pero también el afecto mutuo, no solo aparece en las respuestas de Sergio, sino en los distintos intercambios y de correos electrónicos de donde surgió este reportaje.

Sergio, quisiera iniciar esta entrevista preguntándote por el origen de El Paraíso. ¿Cuándo comenzaste a pensar el proyecto del libro? ¿Cómo fue el proceso de su escritura?

El paraíso se fue sedimentando a lo largo de varios años. Me ocurre con muchos proyectos y no es una decisión voluntaria. Quisiera que fuera distinto, a veces lo es, pero en este caso se dio así: una escritura que resulta más de la espera que de la voluntad. Las ideas o anotaciones iniciales pueden remontarse al siglo pasado. Ayer justamente decíamos con un amigo poeta que somos escritores “del siglo pasado”. Del XIX, ¿no?

Son cosas difíciles de determinar, pero por ejemplo un día encontré en mis carpetas el borrador de un relato con la historia de un niño y un árbol en la confusión de un malón indígena. Lo debo haber escrito cuando estaba en la escuela secundaria, hacia 1976 o 1977. Un relato juvenil que no sé bien por qué conservé entre tantas cosas que se perdieron. Otra historia, la de un rastreador que encuentra una niña robada por las tribus llamadas “montaraces” en la frontera norte de la provincia de Santa Fe, la escuché hacia fines de los años 80 en boca de la bisnieta de la cautiva. Y otra idea me vino durante una representación de Tío Vania de Chejov en Santa Fe, en nuestra Casa de la Cultura, a principios de los años 90. En ese momento me impactó especialmente, todavía conservo su imagen, la puesta en escena y, sobre todo, la “presencia” de las actrices que interpretaban los papeles de Sonia y su nodriza. Escribí con lápiz en una hojita algunas impresiones con el título “Sonia”. Fue un título que conservé durante mucho tiempo para el primer panel del tríptico hasta que lo cambié por La sobrina. Había ahí el proyecto de una novela-ensayo sobre esos personajes insignificantes de la literatura rusa que se llaman “Sonia”. Pensaba en la Sonia de Tía Vania pero también en la Sonia de La guerra y la paz de Tolstoi que leía en ese momento. Tenía la idea de armar una suerte de recopilación de retratos de esos personajes laterales, primas, tías y sobrinas, que tanto abundan en la novela realista. Y me decía que un objetivo del realismo, quizás el único, es hacer foco en este tipo personas anónimas, insignificantes, que nadie observa, cuyas historias se perderían si no fueran contadas.

A eso se fueron sumando otros materiales (historias, imágenes, temas) como los del seguimiento de la floración de un jardín de cerezos, la observación del mar austral desde una webcam ubicada en el balneario de Claromecó, o la historia de un petit hôtel en Santa Fe. Pero el tríptico se escribió entre 2011 y 2014. En mi caso acumulo materiales hasta un momento en el que “entro” en escritura y lo soñado va encontrando su forma. A partir de ese momento el trabajo se concentra.

¿Qué podés decirnos sobre su edición?

El paraíso estuvo listo a principios de 2014 y en ese momento lo presenté a una veintena de editoriales de Argentina, México y España. Ninguna de esas editoriales aceptó publicarlo, y lo comprendo, porque es un objeto voluminoso, incómodo, complicado. En algún punto tengo que agradecer una respuesta tan unánime porque fue importante para mí conservarlo más tiempo. Entre agosto y noviembre de 2015 hice una revisión completa y creo que fue decisiva para el ajuste de sus bisagras. En 2017 el primer panel, La sobrina, leído como una novela, recibió el premio Alcides Greca de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Fue publicada en 2018, dentro de la colección Los Premios, en una coedición entre el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral. Durante todo el proceso de preparación de esa edición fueron fundamentales las lecturas de Nora Avaro, Agustín Alzari e Ivana Tosti, la corrección final de María Alejandra Sedrán y el diseño y puesta en página de Alejandro Gariglio. Un buen proceso de edición, algo raro hoy en día – lamentablemente– es muy valioso. Aunque uno no mueva una coma (y las “comas” son muchas veces el tema casi exclusivo en esas discusiones), el sólo hecho de reconsiderar su peso y su pausa es algo invalorable.

La edición de La sobrina implicaba el peligro de que el tríptico se descuajeringue, pero decidí correr el riesgo. La unidad, hasta donde logro percibirla, estaba planteada desde el comienzo. Y no quise publicar de la misma manera autónoma los otros dos paneles del tríptico, El paraíso y La estela, que seguían inéditos desde 2014. La sobrina, por su parte, siguió su propio camino, como ocurre siempre con los libros. Fue adaptada al teatro por mi hermana Mari, en una puesta en escena admirable, con la complicidad de un grupo increíble de actores, productores y técnicos.

A partir de 2020 comenzamos a conversar con Gustavo Martínez, director de la editorial de la UNER, la inclusión de El paraíso en la colección Aura que en ese momento se comenzaba a diseñar. En 2021 hice una última revisión del texto y a partir de ahí comenzamos a conversar con Guillermo Mondejar, su coordinador, que tomó a su cargo además la dirección de arte de la edición. Este último trabajo aparece en los créditos como “collage digital”. Han desaparecido muchos oficios del libro, como el de los diagramadores, linotipistas o armadores de cajas, pero habría que reinventarlos o, simplemente, resucitarlos. En el proceso fue extraordinario el diálogo que mantuvimos con Guillermo porque El paraíso es un libro que tiene muchas imágenes: fotos, pero también dibujos, gráficos, collages, reproducciones de pinturas. Las imágenes, es la idea, no son una mera ilustración. Me gusta pensarlas como imágenes-palabras que se incorporan al discurso. Hace más de treinta años que trabajamos juntos con Guillermo en distintos proyectos editoriales pero es la primera vez que edita un libro mío. Es la situación ideal: probar durante muchos años con las obras de otros, como esos pintores que van a los museos a copiar las obras maestras, para animarse a la propia.

A esto se sumó luego el prólogo de Guillermo Saavedra, el primero (y esto que digo no es un mero eufemismo) y el último lector del tríptico.

«Es por eso quizás que recuperando mi afición por el “3” me orienté hacia la idea del tríptico, que es una práctica frecuente más bien de las artes plásticas. Desde los retablos medievales, es cierto, pero que se encuentra también en el arte moderno. En todos los casos, si bien hay convenciones, la superposición de imágenes, historias y situaciones, el trabajo del artista es siempre más libre. Y es el espectador-lector quien termina de armar el conjunto. Muchas obras concretas me sirvieron de modelo».

Me sorprende, como lector de otros libros tuyos, cómo se repite el número 3. Tres novelas, tres parques. En El Paraíso explicás, a propósito de esta cuestión, la idea de tríptico y lo vinculás a los retablos medievales. ¿Qué podés contarnos al respecto?

Es cierto. El tres es un número que siempre me gustó. No podría decir mucho más. Me gustó, se me apareció. Es lo que puedo reconstruir, desde aquellos juegos infantiles –¿te acordás?– en los que alguien nos pedía elegir un número, pensar en él intensamente pero no comunicarlo. Con la promesa o la amenaza de que, con alguna magia especial, por telepatía o juego de cartas, ese número iba a ser adivinado. No recuerdo si ese médium aficionado lograba sacarme el número de la cabeza, pero lo cierto es que de manera obstinada era siempre el tres. Era más una sensación que una cifra. Para mí representa la idea de algo redondo y al mismo tiempo abierto. Como aquello de “la tercera es la vencida”. ¿Hay, realmente, en la vida, alguna cosa que resulte de una vez y para siempre “la vencida”? Esa idea de cierre es más bien una expresión de deseo, abierta al porvenir… Se sabe que en todo sistema simbólico de números con el dos empiezan los problemas: las discordias, las discusiones conyugales, las contradicciones, y siempre es el tres el que promete la síntesis, la reconciliación, un cierre, aunque parcial. En la mitología griegas las tríadas se suceden: las Gracias, las Parcas, etc. Y las nueve musas serían una suerte de tres al cuadro. En la mitología cristiana el tres está en el centro de un sistema compuesto por el padre, el hijo y el espíritu. Etcétera. Pero una reflexión de tipo filosófica o teológica en torno del “tres” sería deshonesta de mi parte. Sería una construcción a posteriori en todo caso.

No puedo desconocer que en la historia literaria hay un procedimiento recurrente que es el de la trilogía. Probablemente desde la trilogía de Esquilo, la Orestíada, que es una de las más antiguas que se conserva de la antigüedad. Lo curioso es que en realidad en el proyecto de Esquilo había una cuarta obra que cerraría el ciclo y que se perdió. En realidad, era una convención que una trilogía se terminara siempre con una pieza satírica –lo que me parece una excelente idea, dicho sea de paso porque lo que importa en un drama es el momento después, donde generalmente nos reímos de lo que pasó. No hay trilogías sino tetralogías y toda trilogía está signada entonces por una falta, como las manos de la diosa en la Venus de Milos, y lo que llega hasta nosotros es un resto. La idea de la trilogía de los Snopes nace hacia 1925, pero Faulkner comienza a trabajar la primera novela del conjunto en 1938 y termina la tercera en 1959. A partir de ese momento comienza a construir el tríptico, que iba a salir en tres volúmenes en un cofre, trabajando con sus editores en la armonización del conjunto y suprimiendo las contradicciones. El tríptico de Los Snopes recién aparecerá en 1964, dos años después de la muerte del autor, al cabo de cuarenta años de trabajo. En estos tiempos donde predomina la noción de literatura light –lo que puede comprenderse porque los modos de atención de los lectores hoy en día han cambiado– se trata de combatir esta tendencia, por buenas o malas razones, con novelas imponentes en cantidad de alternativas y páginas, y en este marco la trilogía se revela entonces una herramienta indispensable.

A mí, personalmente, no me interesa este dispositivo: me suena más a una operación editorial que a una propuesta estética. En todo caso nunca me interesó especialmente la prolongación, con sus ramificaciones, de una misma historia y la reaparición incesante de los mismos personajes. Se me ocurre un producto resuelto, desde un punto de vista formal, desde el comienzo, lo que deja poco margen para la espera y el azar. Es por eso quizás que recuperando mi afición por el “3” me orienté hacia la idea del tríptico, que es una práctica frecuente más bien de las artes plásticas. Desde los retablos medievales, es cierto, pero que se encuentra también en el arte moderno. En todos los casos, si bien hay convenciones, la superposición de imágenes, historias y situaciones, el trabajo del artista es siempre más libre. Y es el espectador-lector quien termina de armar el conjunto. Muchas obras concretas me sirvieron de modelo.

En agosto 2012, durante unas vacaciones en Avignon, descubrí el tríptico de la iglesia San Quirico all’Olivo de la ciudad de Lucca en la Toscana italiana. Fue pintado por Battista di Gerio a principios del siglo XV y los tres paneles se encuentran dispersos en tres países distintos. Ese año se había intentado reunirlos para exponerlos y la iniciativa la tuvo el museo de Avignon, que compró a un coleccionista privado el ala izquierda del tríptico. La obra se encontraba en muy mal estado y se iniciaron las tareas de restauración. El panel de la derecha había quedado en Lucca (Italia) y el panel central había ido a parar a los Estados Unidos, al museo de Bellas Artes de Filadelfia. Debido a su estado, el panel de los Estados Unidos no pudo trasladarse y por eso se expuso una fotografía de alta resolución. Cuando vi, entonces, las tres partes del tríptico me impresionó la obra pero también la historia o si se quiere la aventura de sus tres partes.

Como siempre hay un tema principal que convoca el tríptico, que es reconocible y que sin embargo no cierra su discurso. En el caso de este tríptico de Battista di Gerio el tema principal es, podría decirse, la virgen María. Este personaje histórico aparece en los tres paneles. En el panel de la izquierda se ve a San Julián, el Hospitalario, acompañado de San Lucas evangelista y a sus pies, muy pequeño, casi escondido está el ciudadano Luca di Jacop que fue quien encargó y pagó la obra. Se diría que María no está en este panel y sin embargo está. Lucas se encuentra pintando un cuadro, o haciendo el boceto de un cuadro, que no es otra cosa que es un retrato de María. Lucas es representado muchas veces como un pintor que se pinta a sí mismo pintando un retrato. Muchos críticos sugieren que es en este momento que aparece el auto-retrato como técnica. Lucas es el patrono de los pintores. Pertenece a una segunda generación de cristianos que no conoció personalmente a Cristo, pero que, para la escritura de su evangelio, en la etapa por así llamarla de documentación, contó con el testimonio de muchas personas que sí lo conocieron, que lo vieron con sus propios ojos y lo tocaron con sus propias manos. En particular María, la madre, entre otros parientes y amigos. Es decir que Lucas no conoció a Cristo pero sí conoció a su madre. Será por eso que en su evangelio, se dice, revela muchos aspectos íntimos de la vida cotidiana familiar. Me parece que si Lucas es caracterizado siempre como “pintor” debe ser por la calidad de ese trabajo de documentación y por la fineza de sus descripciones. En el prólogo a los evangelios de la Biblia de Jerusalén, que es la versión que siempre consulto, se habla de la precisión de sus “pinceladas”. En el tríptico, el retrato que realiza Lucas en el panel de la izquierda puede ser pensado como un borrador del retrato central de María con el niño Jesús, lo que produce un raro efecto de abismo. Una imagen dentro de otra imagen que a su vez se proyecta hacia una tercera. El espectador tiene mucha materia para ver, pensar y si se trata de un espectador creyente, para modelar sus plegarias. Como dice Machado: “Converso con el hombre que siempre va conmigo / quien habla solo espera hablar a Dios un día”. Es en este sentido que me gusta el tríptico como dispositivo, al mismo tiempo simple y móvil. No hay una retórica ni una poética de trípticos. Sería imposible trazarla. El artista decide combinar tres paneles distintos, con uno o varios ejes que permitan la unión. Tres paneles destinados a ser visto de manera combinada, generalmente en una iglesia, lo que la triste historia del tríptico de Lucca pone justamente en crisis.

Hay otro tríptico que siempre observo, que se encuentra en el museo medieval de Cluny, que es una miniatura hecha en marfil, preparado quizás –pienso– para acompañar a un viajero. Como hoy se metería en un equipaje un libro, una compu o una tableta, me imagino que nuestro viajero de la Edad Media llevaba este tríptico con escenas de la vida de Cristo. Una suerte de catedral portátil, de retablo para uso propio.

Pero me llama la atención también cómo la práctica se mantiene en la pintura moderna. Por ejemplo en la obra de Francis Bacon, que tiene muchos trípticos, imposibles de clasificar pero todos reconocibles como formando parte de una misma búsqueda. Es difícil saber cuál es el tema central en los trípticos de Bacon: a veces es un color, una forma, a veces un tema de la mitología clásica, a veces un amigo (por ejemplo Lucien Freud), a veces son tres personajes, entre ellos el mismo artista que realiza su propio autorretrato junto al retrato de amigos íntimos (uno de los cuales, por ejemplo, acaba de morir), a veces es un ser imaginario, un animal extraño, a veces es un mismo espacio visto desde distintos ángulos. En definitiva: cada tríptico es un enigma. Para el artista sin duda, en particular para el espectador. La mirada no puede sustraerse y es imposible una contemplación pasiva. Me gustaría que algo de todo esto encuentre el lector de El paraíso. Y soy honesto –lo más honesto que puede ser un escritor (risas)– cuando digo que desconozco cuál es el tema que une el conjunto.

El 3 me sigue acompañando. Tengo un nuevo grupo de tres relatos en camino que se llamará Los cerezos, una reunión de mis cuentos responderá también a una forma ternaria y en carpeta una suerte de tríptico de trípticos.

Creo que hay una línea reflexiva a lo largo del libro. Da la sensación de que el narrador casi en todo momento está pensando sobre cuestiones relacionadas a algún aspecto de la vida, pero también con la literatura. Me interesa particularmente que nos cuentes porque se señala que la literatura tiene como objetivo algo sanador.

Siempre tuve una inclinación por aquellas literaturas donde predomina más el pensamiento que la acción. Desde Platón a Proust –para trazar un arco que no excluye ni a Borges ni a Juan L. Ortiz– me gustan aquellas literaturas donde hay un pensamiento que evoluciona, entre diálogos y descripciones, con las alternativas de la historia. Quien escriben y quienes leen no son la misma persona al principio y al final del libro. Me interesa menos la literatura de intrigas y aventuras, que aquella donde hay esta deriva de un pensamiento o una experiencia que busca su forma y en consecuencia su estilo.

No creo en la literatura como diversión. Siempre digo lo mismo: para divertirme prefiero salir a pasear, hacer el amor o a encontrarme con amigos. Tampoco me gusta la literatura que tiene a la literatura como tema. Una literatura que muchas veces es una suerte de collage de citas. No está mal la cita en sí, pero siempre y cuando sea el punto de partida de una reflexión, de una imagen, de un sentimiento y no ese decorado tautológico que, en una suerte de sinfín incansable, repite siempre lo mismo: esto es arte porque es arte… Probablemente estoy exagerando, pero lo cierto es que la cita, más allá de las comillas –no pocas veces los escritores nos olvidamos de ponerlas, consciente o inconscientemente– instala siempre una frontera muy frágil entre lo propio y lo ajeno, entre lo verdadero y su mera apariencia. En todo caso, me gusta jugar con esta práctica tan antigua de la cita de manera irresponsable. No es lo mío inventar autores y libros, con citas falsas, como hace Borges. Eso ya forma parte de su estilo y es inmejorable. En cambio me gusta encontrar citas raras o poco conocidas, recortando, traduciendo o modificando de manera caprichosa esos textos capturados. Como señalando –señalándomelo a mí, en primer lugar– que con las referencias bibliográficas nos movemos siempre en un terreno muy trillado. Mi primer libro comienza con una larga cita de un disparatado manual del siglo XVII con Secretos raros de artes y oficios donde se explica cómo enseñar a hablar a las aves. Para mí, esa es como la cita ideal. Me gusta terminar de leer un libro –que nunca se termina, porque se relee más de lo que se lee– con la sensación de haber aprendido algo; me gusta terminar de escribir un texto, en el que luché como pude contra la diversidad en una experiencia novedosa, con la sensación de ser mejor persona. Esto es de una ingenuidad absoluta, que reconozco, pero que alimenta mis ganas de seguir leyendo y escribiendo.

En cuanto al carácter “sanador” de la literatura, eso es otra cosa y está en relación con una experiencia personal, posterior a la escritura de El paraíso. Una experiencia que me confirma –en mi modesta escala– la idea, nunca del todo resuelta, de qué es y para qué sirve la literatura y quizás de arte en general. Y esto no tiene nada que ver con la llamada “literatura de auto-ayuda”. Quisiera creer que es su refutación. Menciono esta experiencia al final del libro en un texto “AntiAutobiográfico” que me pidieron los editores y que forma parte de uno de los requisitos de la colección Aura. Allí explico que una vez que terminé, en 2014, el proceso de tres o cuatro años que me demandó la escritura de El paraíso, tuve una experiencia traumática y se me borró de la memoria –mi memoria mía, ¿no?– la totalidad del texto. No podía siquiera volverá a abrir la carpeta donde estaba el manuscrito. El año siguiente comencé una revisión general y la experiencia fue extraordinaria. Una sorpresa total, un deslumbramiento: cada palabra, cada frase, cada imagen, cada historia estaba ahí, intacta, o volvía con la relectura, con el raro placer de estar al mismo tiempo descubriéndola y recordándola. Leía como recuperando, como “curándome”, la memoria. Y ahí descubrí, al menos para un uso privado, ese sentido de la literatura, quizás el más primitivo, que es el mnemotécnico. Nos pasa como escritores pero también como lectores cada vez que volvemos a leer uno de esos textos que gravitaron en nuestras vidas, con los cuales convivimos durante un cierto tiempo: recuperamos esa parte de nuestra vida que quedó ahí, depositada, atesorada si se quiere, entre las palabras, las imágenes, la descripción, los personajes o las ideas del libro querido. Cada uno de nosotros tiene esa medida de la memoria y debería ser uno de los principios de cada programa político de promoción de la lectura.

El relato del viaje familiar a la costa argentina, a mis ojos, acumula una serie de marcas bien definidas: abundante descripción (en su inteligente prólogo, Nora Catelli habla de “arte de la descripción), una foto de Claromecó y su extensa y ventosa playa, la idea de viaje. ¿Es posible vincularlo a la literatura de viajeros o habría que pensarlo desde otro lugar?

Creo que una primera parte de la pregunta trae implícita su respuesta. En todo caso, yo no podría decirlo mejor. Efectivamente hay un ciclo muy fuerte en la cultura de nuestra maltratada clase media: “el relato del viaje familiar a la costa argentina”. Yo diría: la costa atlántica. La costa argentina pero también la uruguaya y la del sur del Brasil, es decir aquella que se puede alcanzar de un tirón con un viaje en auto, en tren o en colectivo. El avión no forma parte de esa cultura. Un arco imaginario que va desde la instauración de Mar del Plata, “la feliz”, como una suerte de tierra de promisión, hasta la aparición de otras ciudades balnearias: Pinamar, Villa Gesell, Punta del Este. La llamada costa atlántica argentina es, generalmente, ese cinturón de balnearios que va desde San Clemente del Tuyú a Mar del Plata. El viaje, desde Santa Fe, en auto, tren o colectivo, se hacía en un día. Un viaje que siempre tenía sus riesgos. Mi familia, como muchas, está signada por algún accidente ocurrido en uno de esos viajes. Desde el libro de Sebreli, Mar del Plata, el ocio represivo, hasta el asesinato del fotógrafo José Luis Cabeza, “la costa” está marcada, indistintamente, por felicidad y tragedia. Recuerdo que a la ruta provincial no. 2, antes de ser autovía, se llamaba la “ruta de la muerte”.

Debe haber una literatura, que apenas conozco, ligada a ese viaje, pero es indudable que cada familia atesora infinidad de relatos. Miles y miles de imágenes: ¿dónde están esas notas de viajes? ¿En cuadernos, en libretas, en álbumes fotográficos, en videos caseros? No es una mera pregunta retórica. Hay ciclos literarios y cinematográficos sobre el tema. Me vienen ahora imágenes de la novela Mares del Sur de Noé Jitrik o el cuento “El fin del viaje” de Ricardo Piglia; y me vienen imágenes de la película Balnearios de Mariano Llinás, que utiliza mucho material fílmico tomado de archivos familiares, pero donde todo es ficción. Y al mismo tiempo me sigo preguntando más bien por esa memoria en bruto, entre felicidad y desconsuelo, que cada familia conserva o pierde.

En este momento estoy todavía bajo la impresión que me produjo el cortometraje Diversions de Helga Landauer. Lo acabo de descubrir leyendo el libro En memoria de la memoria de María Stepánova. Diversions recoge muchas filmaciones caseras, privadas, familiares, que no fueron concebidas para una observación pública. Como sucede siempre con ese tipo de registro, las imágenes estaban destinadas a ser vistas entre parientes, amigos y conocidos, para reconocer a hijos, padres, tíos, primos, amigos, parejas disfrutando confiados del verano. El cortometraje de Landauer es de 2015 pero recoge filmaciones realizadas, como advierte un cartel al final: “En las costas de Europa los últimos días de agosto de 1939”. Se trata, al parecer, de archivos de familias judías de vacaciones. Es decir que nosotros vemos esos cuerpos y esos rostros que pocos días o meses después vivirán la tragedia de la guerra y el genocidio. El archivo familiar está aquí sacado de su circulación habitual y es sometido a una idea de representación artística: hay un montaje y se incorporan sonidos, una música, una idea. Nuestros ojos no observan, indiscretos, una proyección privada, sino que se abren a otra manera de la comprensión de la realidad que es la del arte. Cada imagen, entre pasado, presente y futuro, vibra así en esa tensión entre muerte y felicidad. Me digo: es verdad que nuestra mirada está saturada por cientos de miles de imágenes que circulan por las redes sociales, pero basta que extraigamos una imagen de esa circulación para que adquiera otro estatus.

Volviendo a la pregunta: hay que pensar ese ciclo de relatos en una situación particular: el viaje de las familias provinciales “mediterráneas”, para quienes el mar es un objeto particularmente exótico y que buscan además en esos balnearios la seducción que propone una pseudo-alta-sociedad: espectáculos, fiestas, casinos, etc.

En el segundo panel de El paraíso aparece este viaje a la costa atlántica, aunque sometido a una serie de desplazamientos. En primer lugar, se hace referencia a otro ciclo de relatos, el del viaje a las costas del sur. Porque al sur de Mar del Plata, más allá por ejemplo de Miramar, se entra –o se entraba en mi época– en otra dimensión geográfica. Aquí se trata, concretamente, del balneario de Claromecó. Pero en segundo lugar ese balneario está visto en invierno y a través de una webcam que envía al cyberespacio, de manera intermitente, imágenes de la playa. Finalmente, esas vistas están tomadas un día particular, un domingo de elecciones: más precisamente el domingo 23 de octubre de 2011. En lo personal, es un día que me resultó y me sigue resultando incomprensible. Lo observé desde lejos, porque no estaba en Argentina en ese momento, y me hubiera gustado conocer las cosas que pasaban en su intimidad. Es decir, en su realidad interior: ¿qué pasaba por la mente de cada uno de los votantes? No mirándolos con la luz de un reflector, evitando los esquemas fáciles de amigo vs. enemigo, en los que quieren encasillarnos, sino tratando de comprender esa tensión entre muerte y felicidad. Me lo digo ahora mismo que estamos en época de elecciones y en un momento clave de la historia de nuestra todavía joven democracia: un día en el que, de pronto, las cosas pueden cambiar radicalmente. En el funcionamiento social y económico, pero también en la intimidad de cada familia: por ejemplo, en ese desgarro que ocurre en una familia cuando los hijos, repitiendo a la inversa la historia de sus bisabuelos, se sienten de pronto impulsados a partir en busca de un país mejor.

«Me gusta terminar de leer un libro –que nunca se termina, porque se relee más de lo que se lee– con la sensación de haber aprendido algo; me gusta terminar de escribir un texto, en el que luché como pude contra la diversidad en una experiencia novedosa, con la sensación de ser mejor persona. Esto es de una ingenuidad absoluta, que reconozco, pero que alimenta mis ganas de seguir leyendo y escribiendo».

En La sobrina, hay una referencia a que hay cosas en la ciudad que nadie recuerda. ¿Cómo juega aquí el tema de la memoria que es también hablar del olvido, en cuanto hay cosas que no se recuerdan?

Toda ciudad se define en sus logros urbanísticos, exhibe aquellos lugares que le parecen emblemáticos, pone de relieve un determinado capital simbólico, económico o cultural. Pero toda ciudad tiene también sus proyectos incumplidos, sus fracasos, sus actos vergonzosos, que indudablemente prefiere olvidar. Y muchas veces lo logra… Por un tiempo. Nada se pierde en realidad y todo vuelve, como sucede muchas veces con nuestra memoria individual. La ciudad es una forma de nuestra memoria colectiva.

Viví muchos años en Lorient, una ciudad de la Bretaña francesa, que nunca supo qué hacer con su base de submarinos. Fue construida por los alemanes y durante la gran guerra cumplió un papel importante en lo que se llamaba el “muro del Atlántico”. Una enorme mole de hormigón armado, en algunas partes con paredes de hasta 5 metros de ancho, que es imposible dinamitar. En París hay muchos ejemplos también, como por ejemplo el tren circular, que dejó de funcionar a mediados del siglo XX y que dejó durante décadas una gran cantidad de franjas de terrenos baldíos, con estaciones abandonadas, vías muertas. Ahora se los va recuperando como paseos al aire libre. Hay un parque, el Georges Brassens, que ha sido construido junto a una de las estaciones de ese tren, donde estaban los mataderos de caballos. En un momento de entreguerras, cuando se abandona la tracción a sangre y se desarrolla la industria automotriz, Francia se encontró de pronto con una enorme población equina que había que “reciclar”. Entonces se desmanteló un viejo tabú, la ciencia descubrió de pronto los maravillosos beneficios de la carne de caballo y se promovió su producción y venta masiva. Mi parque en ese momento, el que estaba cerca de donde yo vivía, y a donde iba regularmente, había sido el escenario del sacrificio y faenamiento de cientos de miles de anónimos Rocinantes. En uno de los galpones centrales del mercado, hoy funciona una de las ferias de libros más importantes de París. Lo descubrí por casualidad. Nadie hablaba de ese tema pero a partir de un momento, bastaba observar dos o tres señales y el pasado se volvía evidente.

Como toda ciudad, Santa Fe tiene entonces su propia ignominia, sus propios olvidos y sus propias anagnórisis, como los proyectos de la llamada Catedral Nueva o del Centro Cívico, que quedaron a medio camino, y que a mí me producen una particular fascinación. Se trata de olvidar ese pasado, pero al mismo tiempo no se puede no recordarlo. Como metáfora, a mí me sorprendió siempre la imagen de las vías del desaparecido tranvía que aparecen, como una cicatriz escondida por una cirugía estética, cada vez que se abre una calle. De eso trata, en cierto modo, en “Parque del sur”, la primera crónica de Parques. En El paraíso observo, en uno de los relatos, las instalaciones ferroviarias. Santa Fe tuvo una vida ferroviaria muy intensa, que desapareció de golpe. Las vías, las estaciones, las fábricas, los galpones todavía están ahí y van siendo reciclados. Se intenta dejar atrás ese pasado, pero siempre vuelve. A mí me gusta observar esas irrupciones del pasado en el presente. O su secreta permanencia, por ejemplo, en el recuerdo de un hombre que cuando joven hacía regularmente un trayecto en tren. ¿Dónde quedan las vibraciones, los sonidos, las imágenes de esos viajes emblemáticos cuando ese ramal dejó de funcionar?

Siguiendo con La sobrina, una novela urbana ubicada en una ciudad de provincia. El narrador, en mi lectura, trabaja a partir de una mirada situada. No relata toda la ciudad sino un fragmento, el boulevard, el barrio Sur, el Centro: ¿Qué Santa Fe muestra La sobrina? ¿Es una Santa Fe donde aparecen mezclados distintos tiempos históricos o se está hablando de un momento preciso con un marco cultural determinado?

Quisiera saberlo. Y no es que quiera esquivar la pregunta, que es muy pertinente… Pero es verdad que no tengo una imagen nítida de lo que el tríptico produce como experiencia de lectura, de qué ciudad muestra, inventa o niega. Me gusta trabajar con la historia de una ciudad, pero no soy ni historiador ni urbanista. Una de las estrategias, que es la de todo narrador y no estoy inventado nada, es trabajar sobre el detalle: una casa, esa parte especial de una casa que es una habitación o un jardín, los recorridos de un personaje, las vías de un tren. Y me gusta esa vibración entre pasado y presente que se logra cuando descubro ruinas o restos. Ahora bien: ¿qué Santa Fe muestra La sobrina? ¿Qué imagen de Brest, Lorient, o del reino de Siam brinda El paraíso en su conjunto? No puedo saberlo. No es de mi competencia, diría un burócrata. Si estas cosas funcionan como representación, quiero creer que es la lectura la que recompone esos espacios y es probable que así como en Londres es frecuente ver una variedad de cerezos que en Japón ha desaparecido, pueda existir en París una casa estilo santafesino. De hecho, una vez Rubén Darío vio en un rincón de París un ombú y tuvo allí como una suerte de epifanía pampeana.

Hacés referencia al barrio sur, como un territorio particular de la cultura. En p. 47, se lee un episodio donde se cuenta una instalación artística. ¿Hay aquí una suerte de vínculo crítico entre la cultura santafesina y algunos sectores sociales de la ciudad?

Sí, claro. A mí me llamó siempre la atención, en toda ciudad, el contraste entre su vida creativa y la llamada cultura oficial. Se polariza quizás en una ciudad de provincia, porque todo está como más concentrado, pero sucede incluso en las grandes capitales. Hay momento, fugaces, en los que el gusto de la burguesía coincide con la novedad artística. Pero esto se inscribe más bien en el orden de los malentendidos. Muchos artistas viven en la miseria y recién tienen un reconocimiento post mortem con el que no pueden comprar ni pan ni vino.

Aquellos momentos en los que las clases altas comprenden el sentido de las vanguardias artísticas vienen seguidos, me parece que no por casualidad, por una fuerte represión policial. Ese maravilloso momento de libertad creativa e intelectual que fueron las vanguardias artísticas de principios de siglo se cerró con el ingreso de las tropas alemanas en París, algo con lo que una parte importante de la alta sociedad francesa estuvo de acuerdo. De eso se habla muy poco, por supuesto. En el año 1967 se realizan dos exposiciones de artistas vanguardistas rosarinos, una en el museo de arte moderno de Buenos Aires y otra en el museo Rosa Galisteo de Santa Fe. Ambas exposiciones fueron promovidas por Isidoro Slullitel, un médico rosarino exitoso que apoyó ese movimiento comprando las obras. Me pregunto entonces, y en verdad no lo sé, de qué manera fue percibida esa exposición por los miembros de la asociación amigos del museo. Uno de los personajes de La sobrina, un artista que ha triunfado en el exterior y se dispone a hacer una instalación en Santa Fe, encuentra en aquella exposición una suerte de referencia del origen de su inquietud artísticas. En realidad, el misterio no reside en que aquella burguesía cultural haya comprendido o no esa vanguardia; el misterio es que haya producido en un niño una inquietud que lo marcó de por vida. Esto es algo que enfurece a los fachos.

«En todos los casos las imágenes participan del proceso de la escritura y nunca son pensadas como una mera ilustración o como un documento. También suelo utilizar imágenes en algunos ensayos. Son experiencias puntuales y cada una tiene, quiero creerlo, su lógica interna. Pero antes de Parques, como decía, escribí con imágenes sin imprimirlas en el libro. Y ahora mismo estoy escribiendo con imágenes sin pensar en reproducirlas».

Hay varias imágenes en el libro. Es un recurso que ya aparece en Parques. La del angelote, y la del cubo del aire, en mi lectura, resultan sumamente pertinentes, en cuanto completan la lectura, es como si el lector y el sujeto que narra la novela estuviesen, de algún modo, viviendo lo mismo. ¿Se impone en vos la incorporación de estos recursos o bien es algo planeado?

Sí y no. Desde mi primer libro, La selva de Marte, hay siempre fotografías. Pero las mismas no se imprimen, sino que son descriptas. Sería imposible imprimirlas porque en muchos casos son fotos que tuve en mis manos y ya no poseo, o fotos sencillamente imaginarias. Es cierto que hay fotografías que me sirvieron como fuente de inspiración pero que se incorporan al proceso creativo y las personas reales son reemplazadas o desdibujadas por los personajes. Es el caso, por ejemplo, de una fotografía de un grupo que viaja a Calamuchita, en las sierras cordobesas. Me ocurrió algo muy curioso porque este año encontré, en la casa familiar, un archivo fotográfico de cuya existencia me había olvidado. Estaba en una suerte de pequeño placar bajo una escalera y ahí entró el agua durante la inundación del año 2003. Cuando recuperé esas fotos, que eran fotos de mi juventud, las imágenes estaban muy deterioradas por la humedad. Podía reconocer algunos rostros borrosos, las siluetas, indicios del paisaje alrededor. Entre ellas se encontraba una foto de grupo sacada en Calamuchita, muy deteriorada también. Es imposible recuperarla y sin embargo la pude “ver” gracias a la memoria porque ahí permanece intacta. Lo suficiente, al menos, para reconstruir los rostros de las personas, sus gestos y el lugar. Creo que esto es “ilustrativo” de lo que vengo diciendo: una imagen que viene del pasado se hace presente en el momento en que la contemplamos. María Stepánova, en el libro En memoria de la memoria que comenté anteriormente, trabaja mucho con archivos fotográficos y postales de su familia. Trata de reconstruir, a partir de restos, la historia anónima de su familia judía en Rusia antes de la guerra. Lo curioso es que no muestra ninguna imagen, sino que se limita a describirlas. Como si fuera necesario hacer un trabajo a contra-tiempo. En un momento dice: “Con la invención de la fotografía digital el ayer y el hoy se han puesto a coexistir con una intensidad inusitada. Es como si el colector de desechos de casa se hubiera estropeado y toda la basura se amontonara aquí para siempre”. Si lo dice tiene algo de razón, hoy en día no podemos soslayar este peso específico de las imágenes y reconocer que nuestro trabajo narrativo es de rescate y selección.

La primera vez que incluí fotografías en mis textos fue en Parque del sur y porque me lo solicitaron los editores. Era la condición de la colección naranja de la Editorial Municipal de Rosario. Parques continúa este impulso y El paraíso fue concebido desde el comienzo con imágenes. En todos los casos las imágenes participan del proceso de la escritura y nunca son pensadas como una mera ilustración o como un documento. También suelo utilizar imágenes en algunos ensayos. Son experiencias puntuales y cada una tiene, quiero creerlo, su lógica interna. Pero antes de Parques, como decía, escribí con imágenes sin imprimirlas en el libro. Y ahora mismo estoy escribiendo con imágenes sin pensar en reproducirlas.

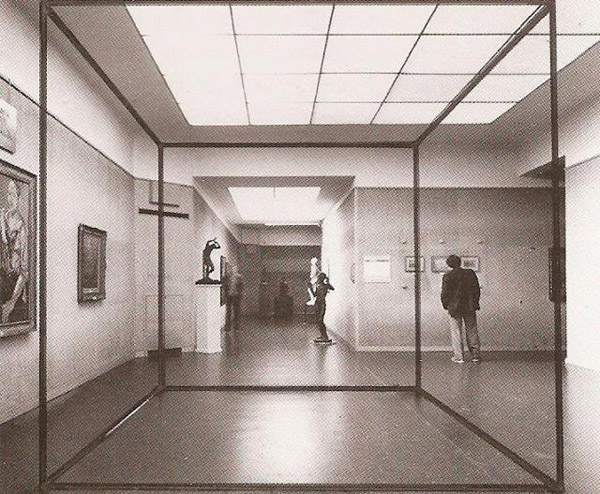

La imagen del cubo de aire es una obra de Juan Pablo Renzi que se exhibió por primera vez en la muestra en Buenos Aires, en 1967, que mencioné anteriormente. Su título es Coordenadas especiales de un prisma de aire. No me consta que se haya exhibido en Santa Fe, en el Museo Rosa Galisteo, al menos no figura en el catálogo, pero me gustó imaginar esta posibilidad y pensar cómo debería haber sido contemplado ese prisma vacío exponiendo sencillamente “el aire”, lo que es al mismo tiempo un hallazgo estético (porque invita a reflexionar de una manera inhabitual respecto a la relación, en el arte, entre forma y contenido) y, sobre todo, una provocación. De este modo, como decía, La sobrina es también, en este punto, una suerte de “instalación” dado que trae a la cultura local un elemento extraño (el cubo de aire) y crea una situación al mismo tiempo probable e improbable.

El libro, aunque reciente, ya tiene un recorrido público. ¿Qué podés decirnos sobre las notas o reseñas y, sobre todo, de las presentaciones que hiciste en ciudades, por cierto, muy diferentes?

Sí, el tríptico tiene un recorrido público, pero más bien discreto, que de todos modos me gusta y me resulta incluso emocionante. Se me ocurre la idea de que el tríptico circula entre amigos, como de capilla en capilla, y cuando encuentra un lector nuevo rápidamente lo integra a su pequeño círculo. Como cuando se abre la rueda del mate. Una lectora, que escribió una reseña hermosa e inteligente para una revista, me escribió luego por Messenger para decirme que le había pasado algo muy raro con el libro: “no quería que se termine”. Me resultó muy simpático que, al cabo de un despliegue de lectura tan sofisticado, se haya visto en la necesidad de hacerme ese comentario casi elemental. Para mí es la mejor observación crítica que me pueden hacer. Aunque no comprenda las lecturas que se puedan hacer del libro, porque no me pertenecen (es lo bueno y lo malo del asunto), no dejan de intrigarme. Como un milagro secreto.

Las presentaciones que se hicieron hasta ahora, en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, creo que siguieron manteniendo el mismo tono de una rueda de amigos. Aquí el “amiguismo” no es un delito.