Guillermo Estévez Boero: el legado de un socialista

Los 90 años del nacimiento de Guillermo Estévez Boero son una buena oportunidad para hacer un homenaje y, en cierto modo, un balance. De todos sus legados, quizá el Partido Socialista, con sus logros y desafíos, sea el más durable de ellos.

La historia del socialismo en la Argentina hubiera sido otra sin Guillermo Estévez Boero, de eso no cabe duda. Su fuerte liderazgo, dentro y desde el PSP, y su lectura heterodoxa de lo que implicaba ser socialista en la Argentina, insuflaron de nueva vida a una tradición que languidecía entre luchas intestinas e incomprensiones varias desde hacía décadas. El camino fue largo, todavía lo es, y no estuvo exento de dificultades ni obstáculos. Pero, como él mismo decía, «se marcha, pero no se llega».

Se cumplen 90 años de nacimiento de una de las más destacadas personalidades del socialismo argentino en la segunda mitad del siglo XX: Guillermo Estévez Boero. Pilar fundamental del Partido Socialista Popular, base y semillero del actual PS, fue un líder político, un constructor de organización y el formador de varias generaciones de dirigentes. Su impronta personal dio forma a un socialismo que en la Argentina había vivido un prolongado proceso de divisionismo durante décadas, veía diluirse su capacidad de convocatoria y prácticamente estaba desapareciendo como referencia social. El PS parecía una antigualla y sus herederos una miríada de nostálgicos y resentidos.

Las iniciativas pluripartidistas, algunas más exitosas que otras, intentaban deponer mezquindades y ofrecer alternativas ante el avance de un neoliberalismo amorfo y transversal, a veces peronista y a veces radical.

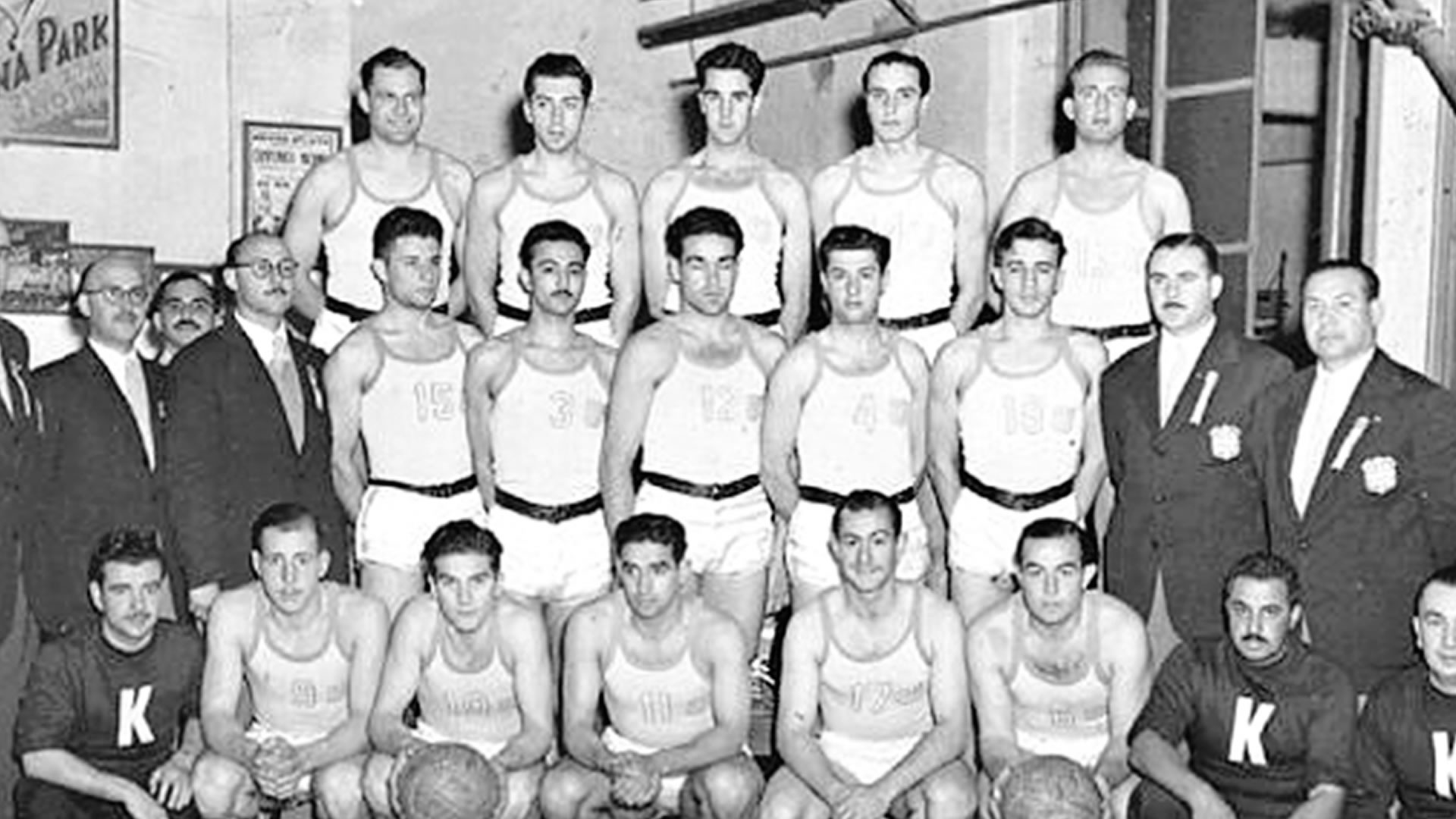

Guillermo Estévez Boero fraguó su liderazgo en la política universitaria, desde la presidencia de la FUA y, luego, con la fundación del Movimiento Nacional Reformista. Su reformismo, como el de 1918, hacía política en los claustros, pero siempre con la mirada más allá. La universidad pública y de masas solo era posible en un país independiente, justo y, sobre todo, profundamente democrático. Las luchas estudiantiles de entonces bregaban por la liberación nacional en tiempos de «bastones largos». Y, si bien Estévez Boero se pensaba a sí mismo como socialista, antiimperialista y latinoamericanista, siempre lo hizo desde la democracia, lejos de los cantos de sirena de la lucha armada o las salidas autoritarias.

Sobre la base del MNR, se constituyó el Movimiento de Acción Popular Argentina (MAPA), primer experimento con vocación partidaria liderado por Estévez Boero. Las banderas eran más o menos las mismas: socialismo, nacionalismo y reformismo. Una izquierda nacional como las muchas que cundían en esos días, pero con una impronta propia, en gran medida definida y orientada por su líder. Un socialismo poco afecto a las ortodoxias, pensado desde un nacionalismo democrático y de masas, y siempre reformista y democrático.

Esas ideas llevaron al MAPA a sumarse junto al Partido Socialista Argentino, al Grupo Evolución y a Militancia Popular a un nuevo intento de rearticular algunas de las piezas desmembradas en la diáspora. Bajo el nombre de Partido Socialista Popular se inauguraba una nueva etapa, o eso esperaban. El objetivo era tan ambicioso como improbable: volver a reunir a la familia socialista y que esta vuelva a tener una referencia clara y, en el mediano plazo, competitiva. El punto de partida era el de una profunda autocrítica, el futuro era tan abierto como incierto en un Argentina que deambulaba entre proscripciones y autoritarismos.

La primera década de vida del PSP fue atribulada, la convivencia entre los distintos grupos que le dieron forma fue tan efímera como conflictiva. El saldo de esa breve experiencia fue la supervivencia de la sigla partidaria (que fue querellada judicialmente) y la consolidación del liderazgo de Guillermo Estévez Boero. Las asignaturas pendientes eran todavía muchas: el PSP no se había medido electoralmente todavía y era difícil medir la realidad organizacional tras el descalabro interno. Durante la última dictadura militar, con la política en suspenso y el terrorismo de estado acechando, el socialismo popular intentó fortalecerse desde las catacumbas. «Participación en las sombras» parecía ser la consigna. Preservar la organización era también, y sobre todo, cuidar a los militantes.

El retorno democrático no hizo más que ratificar el temor de Estévez Boero: si el socialismo no lograba revertir su fragmentación corría riesgo cierto de desaparecer en la Argentina. Con ese norte, y mediado también por esa preocupación, Guillermo Estévez Boero buscó desde muy temprano la confluencia de los diferentes sectores socialistas en un proyecto común. La vocación de unidad, huelga decirlo, era también espíritu de conquista: el PSP quería dar al socialismo su propia impronta, ideológica y militante.

La unidad socialista era pensada, sin embargo, solo como un capítulo más en la construcción frentista. Los frentes populares de los setenta, que el PSP había defendido a capa y espada como su propuesta, habían mutado en coaliciones partidarias multicolor al calor de los nuevos tiempos democráticos, pero el espíritu era el mismo: construir desde la diversidad, acordar desde la diferencia. Las iniciativas pluripartidistas, algunas más exitosas que otras, intentaban deponer mezquindades y ofrecer alternativas ante el avance de un neoliberalismo amorfo y transversal, a veces peronista y a veces radical. De todos, el experimento más exitoso fue el que se desarrolló en Rosario, primero, y, luego, en la provincia de Santa Fe: una propuesta progresista, amplia, diversa y con vocación de gobierno.

Pero Estévez Boero fue un organizador más que un pensador, un líder político más que un intelectual, un hombre de la teoría siempre al servicio de la práctica.

El legado de Guillermo Estévez Boero sigue vivo en múltiples formas, su figura ha asumido para los socialistas estatura de prócer. Se realzan sus atributos como orador y sus dotes intelectuales: sus frases son repetidas como mantras y sus escritos, por cierto no muy abundantes, todavía visitados. Pero Estévez Boero fue un organizador más que un pensador, un líder político más que un intelectual, un hombre de la teoría siempre al servicio de la práctica. Aunque, por supuesto, una cosa no va en desmedro de la otra.

Su legado más durable no son sus documentos ni sus discursos, sino su partido y sus militantes. Un partido que, como nunca antes el socialismo en la Argentina, pudo aspirar a gobernar una provincia. Un partido que ha subsistido a alianzas infructuosas y derrotas abultadas, un partido que no siempre ha sabido lidiar con las diferencias internas, pero uno que, en fin, sobrevive a pesar de todo. Sobrevivir parece un logro módico, pero no lo es en una era crítica para las organizaciones políticas y más aún en la Argentina, un país cuyo cementerio de experiencias partidarias está colmado.

Se marchó, sí, pero también se llegó. Incluso en tiempos de derrota y desahucio, de desesperanza e incertidumbre, el Partido Socialista puede mirar con orgullo su presente. Ese, más que ningún otro, es el legado de Estévez Boero.