Una actualidad que mira sin ver

La realidad tecnológica de nuestros tiempos ha atenazado nuestro criterio. En tan sólo dos décadas ha sido tan vertiginoso el progreso tecnológico que nuestra capacidad de reacción se ha visto excedida al extremo. Perdemos el foco y caminamos vacilantes en un mundo que llevamos encapsulado en nuestros dispositivos.

Últimamente está siendo muy comentado el interesante documental The Social Dilemma, rodado por el polémico Jeff Orlowski. El filme plantea las muy variadas consecuencias —algunas pasmosamente graves— del uso incauto, desprevenido, de las redes sociales y la Internet. Una ingente variedad de estímulos atenazan nuestra vida y nuestro pensamiento, al punto de no saber si acaso, cuando pensamos, lo hacemos por nosotros mismos o, como bien ha dicho alguna vez José Pablo Feinmann, «somos pensados».

Tal parece que en esta época vertiginosa, sufriente de un cataclismo del mirar, no ha sido asequible para nuestra generación adecuar el espíritu. El mundo se abrió enteramente para nosotros, nos fue ofrecido de infinitas formas. Por ejemplo, con no demasiado esfuerzo podemos remontarnos hacia las partes más recónditas de nuestro planeta, y si acaso ello no resulta posible porque no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente tiempo o no tenemos el entusiasmo necesario, podremos siempre acudir a la tecnología y «visitar» tales lugares sin movernos de casa.

Esta nueva posibilidad para el hombre, rica quizá en algún sentido, en verdad suscita nefastas consecuencias y es precisamente en ellas donde nos hemos enfocado desde un comienzo.

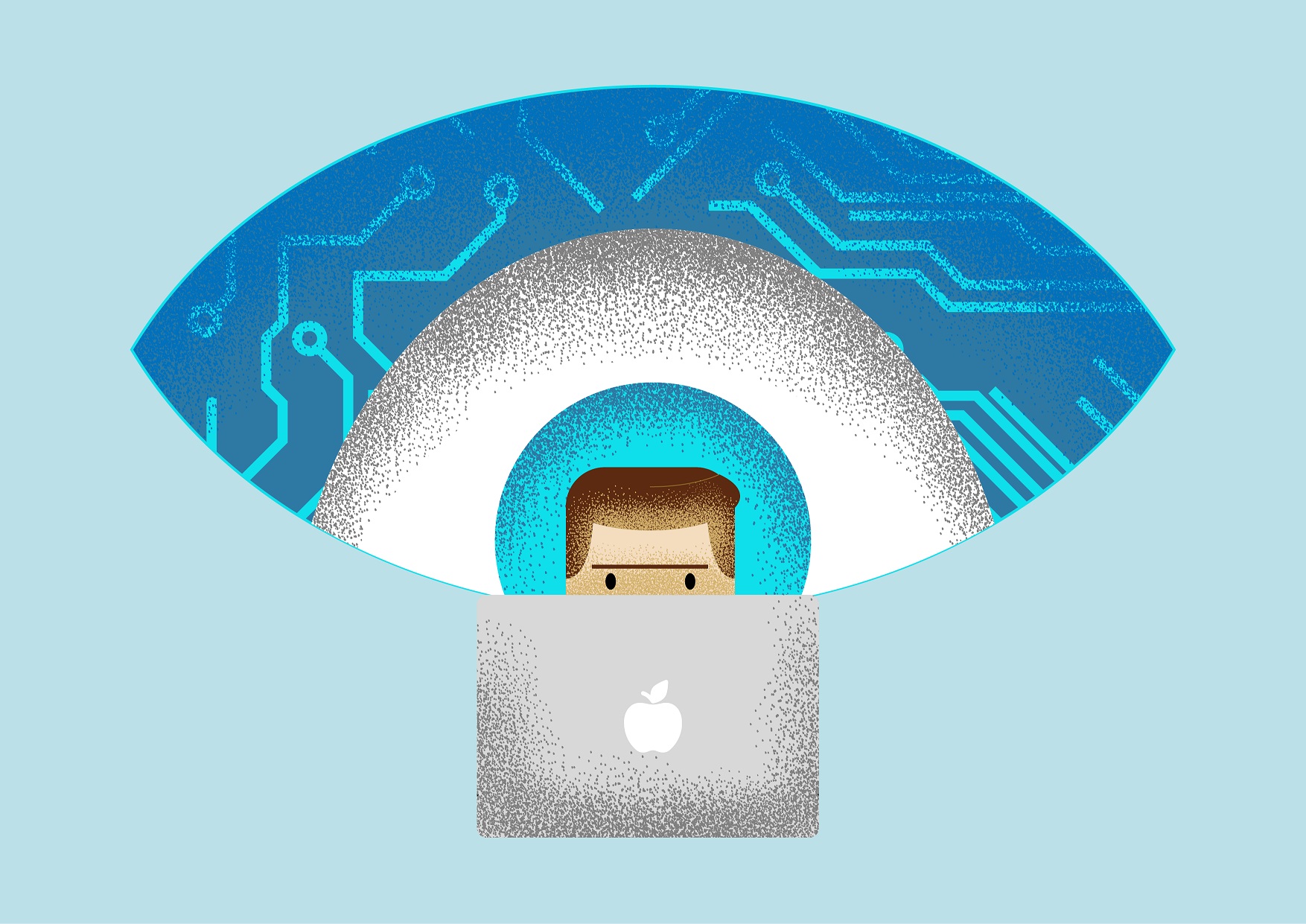

Entretenidos en la contemplación de este «nuevo orbe», que es el mundo sin restricciones, se han embotado nuestros sentidos. Ignoramos si acaso, cuando observamos este mundo nuevo, no hay otros que hacia nosotros miran a través de él. Cándidamente, no hemos hecho más que el niño que descubre por primera vez un parque de diversiones: boquiabiertos e histéricos nos hemos lanzado a las incontables maravillas que relucen ante nosotros. Pero es ese mismo hecho el que ha deteriorado enormemente la verdadera experiencia del mundo, ya que nos encontramos cautivos del entusiasmo y el mismo no resulta jamás una buena escuela, ya que dispersa nuestra atención.

Entretenidos en la contemplación de este «nuevo orbe», que es el mundo sin restricciones, se han embotado nuestros sentidos. Ignoramos si acaso, cuando observamos este mundo nuevo, no hay otros que hacia nosotros miran a través de él.

Yo pienso: en épocas en las que Joseph Conrad sentía un hondo llamado a la aventura, el llamado a hacerse a la mar y recorrer el planeta, todo el mundo de entonces era una verdadera promesa y un verdadero misterio. «Africa», «Congo», «Inglaterra«, «Europa», no eran lo que hoy son. Mejor dicho: no representaban lo que hoy representan.

Hoy África, el Congo, Inglaterra o Europa, son simplemente África, el Congo, Inglaterra y Europa. Hemos caído tristemente en aquel realismo ingenuo que sugería el profético Sabato en el año 1945.

En los tiempos de Conrad, esos tiempos distantes por tan sólo un siglo, en los cuales gran parte del mundo permanecía oscura —y esto no significa que acaso hoy conozcamos con entera justicia nuestro mundo—, debíamos hacer uso de nuestra imaginación para representarnos cabalmente esos lugares únicamente vistos en fotografías en blanco y negro, o dibujados dudosamente en libros de expediciones. Nuestro mundo era uno por descubrir, y eso mismo era lo que inspiraba a los espíritus nobles a aventurarse en sus profundidades. Precisamente, la oscuridad de aquellos tiempos estimulaba sobremanera la rebusca; generaba que uno se enfrente con los propios sitios inexpugnables que moran dentro de sí. Pues, la oscuridad del ambiente nos enfrenta ineludiblemente con la que tenemos propia. Fisgar con celo en lo imprevisto y desconocido es a un mismo tiempo un ejercicio de autoconocimiento. Lo que buscamos en el mundo lo procuramos dentro de nosotros.

Sin embargo, también nos es dado considerar que el hombre ha sido mayormente ocioso a lo largo de la historia, no digo aquí que acaso el mundo de antes se encontrara poblado de aventureros y trashumantes, nada de eso. Incluso a ello no escapaban los gestores del pensamiento, ya que el buen Kant durante 79 años jamás salió de Königsberg, su pueblo (aunque debiéramos igualmente hacer notar que el pensamiento acusa, de alguna forma, una especie nada menor de movimiento). Pero hoy, en nuestro tiempo hipervisual, voyerista por antonomasia, sólo nos contentamos con escudriñar el mundo a través de nuestras computadoras y celulares, que es lo mismo que hacer absolutamente nada. Es una no-experiencia. Olvidamos que si la vita contemplativa que mencionara Arendt no nos lleva a la acción; que si nuestra contemplación no se endereza a una participación activa en lo social es cosa idéntica a dormir con los ojos abiertos.

O bien, nos movilizamos, remontamos hacia algún sitio trocado en fetiche de temporada, para decir que hemos estado allí y volver hablando de la cultura del dichoso lugar, como si fuésemos «personas de mundo». Es triste. Casi me recuerda a la excepcional película Peeping Tom, de Powell, estrenada en los ’60, que narra la historia de un despreciable asesino, obsesionado con examinar la realidad a través de una cámara. Enajenado, perpetra los más variados crímenes para ver luego en la pantalla de su hogar los resultados, como intentando extraer lo real de todo lo acontecido.

Tampoco digo ahora que imagine algún tipo de relación entre nuestro estado de cosas y aquel personaje, pero existe una llamativa semejanza que puede establecerse. ¿Por qué? Pues, porque somos los Inquisidores de lo Real. Con todos nuestros aparatos no hacemos más que deshebrar la realidad, la aniquilamos despaciosamente, paso a paso, hasta no dejar de ella más que algoritmos. No deja de parecerme singular el hecho de encontrarnos refugiados detrás de la égida de nuestras pantallas para escrutar el mundo. Yo me pregunto: ¿qué buscamos? Mejor, repregunto: ¿acaso buscamos algo?

En vez de mirar al frente, avistando el porvenir, prendemos nuestra mirada hacia los dispositivos (hacia esos mundos cápsulas), siendo a un mismo tiempo los sostenedores del yugo. Permanecemos agachados. ¡No debemos ser incautos! ¡No viajamos hacia ningún sitio! ¡Estamos anquilosados! Siguiendo con la línea de Feinmann, bien podríamos decir que, más que viajar, somos nosotros los viajados. A través de nuestros dispositivos recaban información de nuestras inclinaciones, nuestros intereses, nuestro sesgo político, etcétera. ¡Qué terrible forma de ceder nuestra autonomía!

Pero, más allá de que estas palabras puedan sonar desoladoras, considero, sin embargo, que ha sido la nuestra una etapa necesaria. La técnica transitaría indefectiblemente este progreso, movilizando por entero la realidad de lo social y enfrentándonos con el gigantesco e inusitado crecimiento exponencial de lo tecnológico, que ha sobrepujado por mucho nuestra capacidad de reacción. ¡Y peor!: tal época nos ha tocado a nosotros. El salto ha ocurrido en nuestro tiempo y nos ha despojado de la mirada franca. No podemos desear aventurarnos al mundo con sinceridad porque es el mundo quien se ha estrellado contra nuestra cotidianidad y se propala continuamente por nuestros múltiples dispositivos. El mundo se cuela a torrentes por nuestros aparatos. ¡Qué agobio!

No podemos desear aventurarnos al mundo con sinceridad porque es el mundo quien se ha estrellado contra nuestra cotidianidad y se propala continuamente por nuestros múltiples dispositivos. El mundo se cuela a torrentes por nuestros aparatos. ¡Qué agobio!

Aunque quizá, cuando este cataclismo cese, cuando se aquieten las aguas, volvamos a disponernos para extraer del mundo experiencias y nos dirijamos hacia su fuente. Es probable que pase, y que una nueva raza de exploradores, hastiados de la virtualidad, quieran avanzar sobre lo desconocido; quieran conocer por sí mismos, sin que algún agente digiera por ellos las experiencias que ineludiblemente deben vivirse, siendo en todo momento dueños de sí propios. Sin que los piensen, sin que los viajen, sin que los vivan.

Pero nosotros, los del hoy, nos encontramos todavía encandilados, y es previsible que tal encandilamiento perdure algunas cuantas décadas (eso, si ceja alguna vez). Mientras tanto, aquí pacemos: en la comodidad del hogar, guarecidos detrás de una representación nada fiel del mundo, de una representación enfriada y digerida por otros. No debemos ser ociosos, no debemos encontrarnos en-lo-ajeno, debemos encontrarnos en nosotros. ¡Nos debemos tal atención!

Todo esto es cosa seria, ya que nuestra condición de aletargados vuelve a hacerse presente; volvemos a caer en el círculo de la pereza como tantas otras veces, olvidando, según se ve, que es la pereza la madre de todos los vicios.

¡Debemos dejar de adormirnos! ¡Debemos espabilar! ¡Debemos mirar al frente!