Ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario, la Maternidad del Roque Saenz Peña es referente a nivel nacional en prácticas de parto respetado y de maternidades seguras y centradas en la familia. Brinda un trato humanizado. El nosocomio recibe 2000 bebés y bajo las recomendaciones internacionales de organismos ha mejorado la calidad de atención. Este cambio de paradigma llevado adelante por los profesionales de la salud tiene como objetivo el acompañamiento de la paciente y el bebé y busca evitar prácticas invasivas, suministro de medicación innecesaria e informar sobre las diferentes intervenciones médicas y, ante todo, la posibilidad de que la parturienta pueda participar en la toma de decisiones. La libertad de elegir como parir: un derecho de nacimiento.

I

I

“Nunca pensé que mi pareja iba a poder estar en el parto de nuestro hijo” dice emocionada Patricia de 25 años, mientras recuerda la llegada de su tercer hijo al mundo. Ella es empleada doméstica y madre de tres hijos. El último, Agustín, nació en el Hospital público Roque Saenz Peña de la ciudad de Rosario siguiendo el protocolo de parto respetado. Por decisión de ella, su pareja estuvo a su lado presenciando y acompañando el parto.

“Fue lindo y me sentí muy conectada con mi bebé cuando lo tuve abrazado apenas salió. Nosotros no tenemos obra social y acá me trataron excelente, todos fueron muy buenos con nosotros dos”, dice mientras se recupera tras parir.

Una de las cosas que más la emociona fue el momento en el que, tras parir a Agustín, los médicos y las enfermeras le acercaron al bebé para que tengan el contacto de piel a piel. Esta práctica es denominada COPAP (Contacto piel a piel). Los médicos explican que esta práctica es necesaria. Incluso puede hacerse – si la mujer está en condiciones y lo desea – en caso de una cesárea. Tiene resultados comprobables: el recién nacido regula la respiración, se estabiliza hemodinámicamente, protege su desarrollo cerebral, se adapta mejor a la lactancia.

La ciudad de Rosario es referente en prácticas de parto respetado y de maternidades seguras y centradas en la familia. Este reconocimiento se enmarca en la larga trayectoria de una política de Estado que garantiza derechos a través de la red de servicios públicos en salud, no solo curando sino cuidando, alojando y acompañando a cada persona gestante. La propuesta surgió de un grupo de profesionales que entendieron la necesidad de bajar los índices de violencia obstetricia y hacer hincapié en el resguardo de los derechos de la parturienta y el bebé.

“Se trata de asistir los partos como corresponde desde el punto de vista científico y ético, garantizando los derechos. En un inicio se trató de una iniciativa de un grupo reducido de profesionales. Surgió del propio equipo de salud que vio que existían muchas falencias en el tema. Nos avalan estudios académicos al respecto y nos mueve la necesidad de querer hacer valer los derechos de las mujeres. El Municipio acompañó” comenta Gustavo Baccifava, Jefe de División de Obstetricia y Ginecología.

Gustavo agrega: “Se trata de cambiar el modelo de atención, de garantizar a las mujeres su intimidad, de que estén acompañadas por quien ellas decidan. Todo eso empezó a trabajarse cuando la Maternidad se encontraba en el antiguo edificio. Los cambios sabemos por experiencia se dieron primero por la cabeza, era cambiar el chip y entender que la sobremedicación significaba negligencia”.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La ciudad de Rosario es referente en prácticas de parto respetado y de maternidades seguras y centradas en la familia. Este reconocimiento se enmarca en la larga trayectoria de una política de Estado que garantiza derechos a través de la red de servicios públicos en salud, no solo curando sino cuidando.[/blockquote]

En la ciudad de Rosario, la Ordenanza N° 6244 garantiza el parto respetado. Esta norma, enmarcada en el Programa Municipal de Procreación Responsable, contempla distintas disposiciones y acciones públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las bases de esta norma son diversas. En primer lugar, se fundamenta en reconocer que los derechos sexuales de todas las personas son una vivencia de su identidad sexual y su sexualidad, exigiendo que su ejercicio sea respetado por otras personas e instituciones públicas y privadas. Los derechos reproductivos se refieren a la autonomía para ejercer la propia capacidad reproductiva. Están relacionados con la información y decisión de cuándo, cuántos hijos/as se quieren, o no, tener y con quién, con la elección del momento y la forma en que la reproducción se debe dar. Son derechos que afectan principalmente la vida de las mujeres, ya que los hijos son engendrados en el cuerpo de las mismas, excepto a través de la fertilización asistida.

Todas estas acciones ponen el foco en el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos, entendiendo los mismos como la garantía y el respeto a la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo en un marco de autonomía libre de violencias. Las mujeres que lleguen a parir deben ser atendidas por profesionales idóneos, con la tecnología adecuada, en un ambiente cálido y afectuoso en el que las prácticas sean acordes a los avances de la ciencia y también a la perspectiva de derechos que permitan su protagonismo. El equipo de profesionales debe respetar sus deseos, sus opiniones, su cultura, su cuerpo, sus temores y sus tiempos.

II

La violencia obstétrica, es una de las formas de violencia de género. Es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Ésta constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y es producto de la intersección de otros tipos de violencias y vulneraciones: violencia de género, violencia institucional en el ámbito de la salud, vulneración de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

“Durante mucho tiempo los profesionales de la salud naturalizamos este tipo de tratos, es necesario entender que puede haber una mejor forma de intervenir en el parto” señala María, enfermera del Hospital.

En nuestro país, desde el año 2004, existe la Ley 25.929 de derechos de madres, padres e hijos durante el proceso de nacimiento. La norma ordena una serie de premisas que la salud pública y privada debe tener en cuenta en el embarazo, trabajo de parto y posparto. Las mujeres deben ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que se realizan a lo largo de los momentos antes mencionados, evitando prácticas invasivas. La norma apunta a fortalecer a las mujeres y promover el parto natural evitando las intervenciones innecesarias y situaciones de riesgo que se presenten al momento del parto. Y, además, se propone brindar la posibilidad y el ámbito adecuado para que se convierta la mujer y su pareja en protagonistas de sus deseos y necesidades y acompañar en la toma de decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir.

III

III

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado? ¿Es acaso una nueva metodología innovadora en la medicina?

El Doctor Gustavo Baccifava, jefe del Departamento de obstetricia es considerado dentro del ámbito médico como verdadero militante del parto respetado. Junto a él, Marcos Bosco, Jefe de clínica tocoginecológica, y el doctor Enrique Mesa, jefe de cirugía tocoginecológica, buscan que la modalidad del parto respetado sea considerado una realidad y no una “tendencia” como lo hacen ver algunas publicaciones de la prensa que “lo ven como algo insólito”. Todos los días estos profesionales buscan acercar y naturalizar que el buen trato debe dejar de ser algo inédito para convertirse en una realidad.

Los médicos saben que existen reticencias y cuestionamientos por parte de la medicina hegemónica. También saben que el modelo aplicado en Rosario es único en el país y, a pesar de las críticas y prejuicios, saben que las estadísticas y números están de su lado y respaldan este trato con información dura.

“No se trata de nada hippie como quieren hacerlo ver eh, se trata de resguardar los derechos de las mujeres. De humanizar la atención, algo tan básico como eso” responde Mesa.

Y agrega: “No hay métodos ni técnicas “nuevas” como se cree realmente en el imaginario. Se debe concientizar y esto no debería ser tomado como algo pintoresco. Tomamos el nacimiento como un hecho natural fisiológico que trae con cada mujer su impronta emocional, social y cultural. No intervenir directamente con medicamentos rutinariamente, no hacerlo si no es necesario.

El parto respetado encierra la idea de parto humanizado. Se fundamenta en la valoración del mundo afectivo-emocional de las personas, donde cada intervención del sistema de salud impacta de manera diferente en la mujer-sujeto que recurre a la ayuda, acompañamiento y cuidado de un equipo profesional.

[blockquote author=»» pull=»normal»]El parto respetado encierra la idea de parto humanizado. Se fundamenta en la valoración del mundo afectivo-emocional de las personas, donde cada intervención del sistema de salud impacta de manera diferente en la mujer-sujeto que recurre a la ayuda, acompañamiento y cuidado de un equipo profesional.[/blockquote]

“La medicina hegemónica tiene conceptos equivocados o que ya quedan antiguos. Por ejemplo, a casi toda mujer embarazada que ingresa se la acuesta en una cama arriba, se le coloca un suero, se le administra una medicación denominada oxitocina que es una hormona sintética, un químico, se le rompe las bolsas de agua rutinariamente, se le hace una episiotomía que es una mutilación genital[1]. Es básicamente una medicalización del nacimiento, una asistencia tecnocrática a todas por igual, como si las mujeres serían una línea de montaje. Eso es lo que tuvimos que revertir porque asi lo dicen las recomendaciones internacionales, lo protege un marco legal establecido y además es ético, ese camino tuvimos que desandar en nuestra comunidad”.

El Área de Atención de la Mujer del hospital Roque Sáenz Peña se inauguró en julio del 2017. Los resultados son «tan buenos y contundentes» que desde la secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario analizan, en el mediano y largo plazo, llevar esta política pública a otros centros de salud de la ciudad. Maternidades de otras provincias han hecho consultas sobre esta experiencia y vienen a estudiar el modelo que llevan adelante.

“Es básico respetar los tiempos de cada mujer, cada una atraviesa un proceso único. Sabemos que es necesario respetar las emociones que atraviesa la parturienta. Muchas veces eran maltratadas por gritar y esa expresión puede significar desde una reacción a algo físico pero también algo emocional” cuenta el doctor Bosco.

La visión de los profesionales de la salud del Hospital Saenz Peña es clara. Buscan disminuir la cantidad de cesáreas y fortalecer el apego inmediato entre la madre y el recién nacido con contacto “piel con piel” esas primeras horas, son claves para el bienestar del recién nacido.

Informes de organizaciones internacionales como Unicef e incluso del Ministerio de Salud de la Nación lo avalan: los primeros 60 a 90 minutos posteriores al nacimiento son «de oro» y ese contacto piel con piel no sólo ayuda a los bebés a tolerar mejor la angustia de la separación y a sentirse más seguros sino que les ayuda a estabilizar la respiración y la presión, reduce las hormonas del estrés, evita la hipotermia y ayuda a «prenderse» de la teta, incluso muchos bebés en ese momento ya lo hacen de manera instintiva.

Según las estadísticas, el 74% de los 2.140 nacimientos fueron a través de partos naturales. Y solo el 18% ha recurrido a cesarea en el Roque Saenz Peña. El porcentaje de cesáreas está muy por debajo a los registrados en clínicas privadas del país, que en muchos casos supera el 60 por ciento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de cesáreas no debería superar el 15%.

Luego de los primeros 100 nacimientos en un mes, sólo en 12 casos se utilizó anestesia peridural –los registros en Rosario alcanzan el 80%-, mientras que la hormona para estimular contracciones o acelerar el parto bajó del 78 al 16% y la aplicación de suero intravenoso del 80 al 28%. El corte en la vulva se redujo de un 25 a un 8% y las ligaduras de cordón oportuno pasaron de un 40 a un 92%.

“La institucionalización a lo largo de la historia de la medicina, hizo que al parto se lo tome como un acto médico más, donde pareciera que si el medico no interviene no se produce y en realidad no es asi. La intervención del médico se tiene que dar si hay complicaciones, no es necesario intervenir en todo” señala Enrique Mesa. Y Baccifava agrega: “No se trata de una moda o algo pintoresco, se trata de hacer lo correcto, de dar una atención de calidad, es realizar las practicas que son necesarias”.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La violencia obstétrica, es una de las formas de violencia de género. Es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.[/blockquote]

Marta tiene 30 años. Y es de Galvez. Se encuentra en el Hospital para un segundo control. Muy pronto va a parir y mientras habla con algunas enfermeras de interioriza sobre las posibilidades de parir bajo el agua, una enfermera le informa sobre eso, ella sonríe tímidamente y dice: – “No sé….ustedes son los que saben de eso”, dice, a lo que una enfermera responde:

– “Nosotras acompañamos y los médicos también, las que saben parir casi de manera instintiva somos las mujeres. Por siglos hemos podido hacerlo y también es clave darle el tiempo necesario para no apresurar o llegar a realizar una intervención quirúrgica innecesaria como una cesárea, los médicos y nosotros te vamos a ayudar y estar presentes si sucede algo”, le dice a la joven.

Marta ya atravesó una cesarea, y recuerda haber sido violentada cuando llevaba adelante el parto, diez años atrás cuando tuvo a su primer hijo. “Yo gritaba y los médicos todos me decían que me calle, que no sea exagerada, pero yo no podía más”. Cuenta que esta oportunidad le pedirá a su hermana mayor estar presente en ese momento y que ahora está en conocimiento de que existen derechos que la respaldan. “Es importante que sepas que tenés derechos” concluye la enfermera mientras sigue interiorizando a la paciente.

IV

El Hospital se encuentra en la zona sur de la ciudad. El “Saenz Peña”, como le dicen los vecinos, posee un área de Atención Integral de la Mujer que cuenta con cuatro salas de Trabajo y Recuperación con equipamiento de avanzada, climatizadas, musicalizadas e iluminadas para no incomodar a las madres y a sus bebés.

Entre las herramientas que ayudan al parto están las telas colgadas del techo, pelotas, colchonetas, bancos o camas que adoptan diferentes posiciones para técnicas de parto más cómodas. Bañeras para relajar a las mujeres y para provocar nacimientos debajo del agua, acompañamiento del familiar elegido en todo el proceso de parto y acceso permanente de las madres y un acompañante a la sala de neonatología.

“No estamos inventando nada nosotros, el parto respetado está basado en principios científicos, sobre todo. Nosotros como médicos estamos acostumbrados a recibir nacimientos pero esa mamá es un momento único, inolvidable e irrepetible y hay que respetarlo al máximo. Se trata de entender que nosotros no somos los protagonistas sino los asistentes de esas madres que están pariendo” argumenta el Doctor Gustavo Baccifava.

El proceso de entender la necesidad de llevar adelante un parto respetado no solo radica en las instalaciones, sino sobre todo en trabajadores de la salud pública que generaron un verdadero cambio, respetar el momento de la concepción, entender la importancia de una atención de calidad, humana y atenta. Alejarse de los prejuicios y buscar el bienestar de los pacientes. Comprender que es un derecho y respetarlo.

[1] Se trata de una técnica que se lleva a cabo durante el parto y consiste en realizar, con un bisturí o tijeras, un corte de entre 1 y 3 cm, desde la vulva hacia el ano para agrandar el canal vaginal. Este procedimiento quirúrgico se realiza por varias razones, como evitar desgarros perineales graves, acelerar el proceso del parto y prevenir complicaciones en el feto, por ejemplo que nazca con falta de oxígeno o daños cerebrales, ya que podría quedarse enganchado por los hombros en el canal del parto o darse el caso de que no pudiera salir la cabeza; también se realiza si el bebé viene de nalgas.

Fue en el año 2013 cuando los investigadores comenzaron a encontrar algo muy preocupante: millones de estrellas de mar a lo largo de la costa del Pacífico estaban muriendo por algo extraño.

Fue en el año 2013 cuando los investigadores comenzaron a encontrar algo muy preocupante: millones de estrellas de mar a lo largo de la costa del Pacífico estaban muriendo por algo extraño. En principio, dado que el accidente nuclear de Fukushima había ocurrido sólo unos meses antes de la detección de estos casos, se los vinculó. Pero enseguida se descartó esa conexión. “No tenemos evidencia que la radiación sea la culpable de la muerte de las estrellas de mar”, se afirmaba en 2014.

En principio, dado que el accidente nuclear de Fukushima había ocurrido sólo unos meses antes de la detección de estos casos, se los vinculó. Pero enseguida se descartó esa conexión. “No tenemos evidencia que la radiación sea la culpable de la muerte de las estrellas de mar”, se afirmaba en 2014.

I

I III

III

El VI Congreso Extraordinario del Partido Socialista, se llevó adelante el sábado 4 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de autoridades y representantes de veinte provincias argentinas. El encuentro se llevó adelante en la Facultad de Ciencias Económicas, allí con autoridades y representantes de las diversas provincias se resolvió construir una alternativa progresista para el país que priorice las necesidades de las mayorías, el respeto por la democracia y por las instituciones, la activa defensa del medio ambiente, el acceso irrestricto de la población a la salud y a la educación, y la honestidad como valor innegociable.

El VI Congreso Extraordinario del Partido Socialista, se llevó adelante el sábado 4 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de autoridades y representantes de veinte provincias argentinas. El encuentro se llevó adelante en la Facultad de Ciencias Económicas, allí con autoridades y representantes de las diversas provincias se resolvió construir una alternativa progresista para el país que priorice las necesidades de las mayorías, el respeto por la democracia y por las instituciones, la activa defensa del medio ambiente, el acceso irrestricto de la población a la salud y a la educación, y la honestidad como valor innegociable.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó: “Nuestro gran desafío es reconstruir un gran espacio progresista a nivel nacional y ofrecer una propuesta para el desarrollo con inclusión social, con vigencia del Estado de derecho, pero también de los valores y principios que caracterizan una democracia republicana”. En sintonía con su intervención, fueron invitados al encuentro los dirigentes Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín que también brindaron sus palabras en un llamamiento semejante de convergencia y amplitud de cara a los comicios de 2019, con un tono muy crítico al gobierno actual y a su predecesor.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó: “Nuestro gran desafío es reconstruir un gran espacio progresista a nivel nacional y ofrecer una propuesta para el desarrollo con inclusión social, con vigencia del Estado de derecho, pero también de los valores y principios que caracterizan una democracia republicana”. En sintonía con su intervención, fueron invitados al encuentro los dirigentes Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín que también brindaron sus palabras en un llamamiento semejante de convergencia y amplitud de cara a los comicios de 2019, con un tono muy crítico al gobierno actual y a su predecesor.

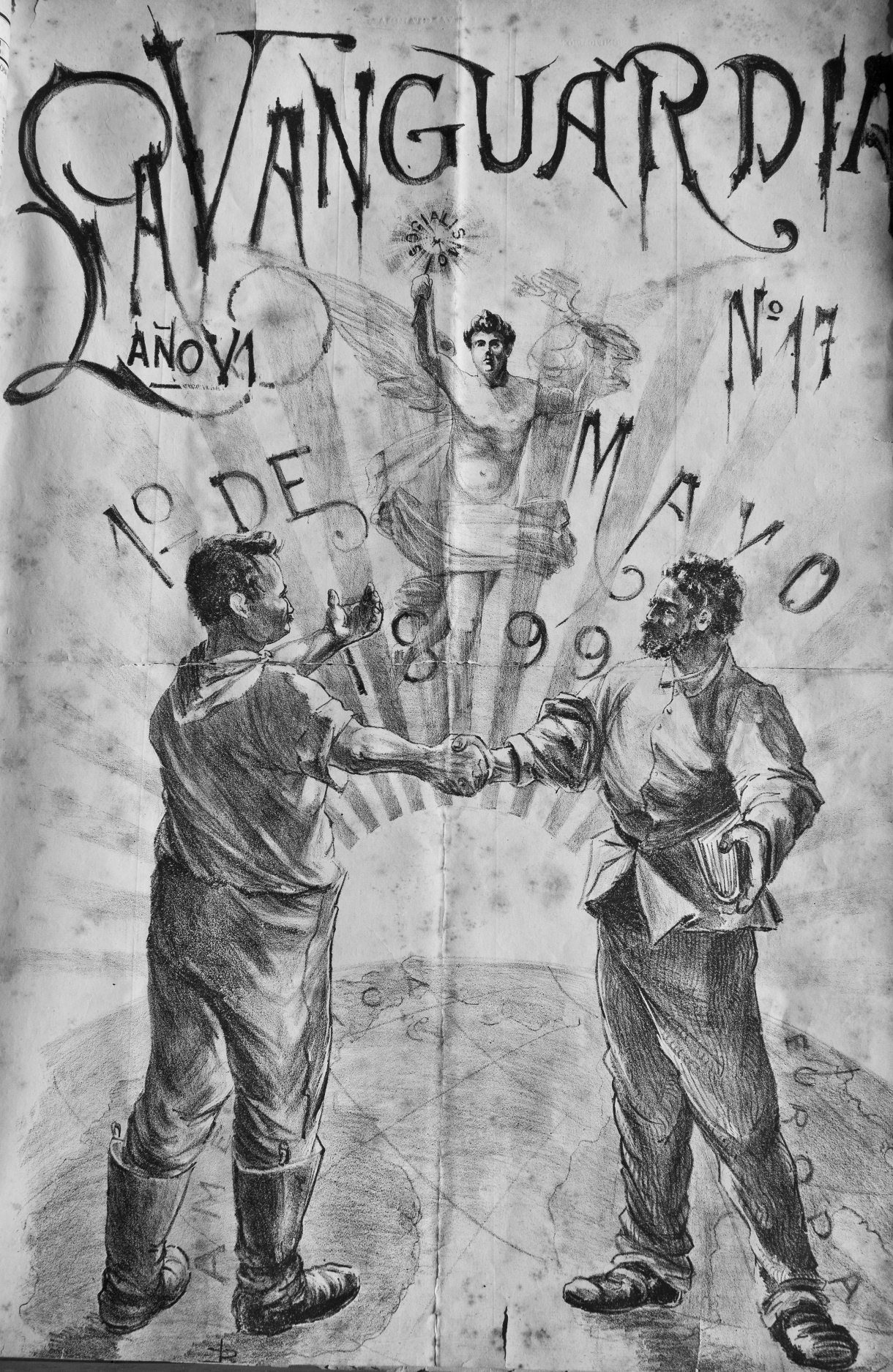

“Tenemos ante nosotros el 1° de mayo. ¡Demostremos que merecemos el honor de pertenecer a los trabajadores organizados!”. Con esas palabras los socialistas alemanes del Verein Vorwärts convocaban, en la Argentina de comienzos de 1890, a la que sería la primera conmemoración internacional del 1° de Mayo.

“Tenemos ante nosotros el 1° de mayo. ¡Demostremos que merecemos el honor de pertenecer a los trabajadores organizados!”. Con esas palabras los socialistas alemanes del Verein Vorwärts convocaban, en la Argentina de comienzos de 1890, a la que sería la primera conmemoración internacional del 1° de Mayo. La apelación al 1° de mayo siguió siendo reiterada durante el proceso de formación del Partido Socialista, convirtiendo a su conmemoración en un elemento central para la construcción del imaginario socialista en la Argentina. En este sentido, el Comité Central del Partido señalaba, con motivo de la celebración del 1° de Mayo de 1895, la necesidad de llevarla adelante con entusiasmo “para reclamar de los poderes públicos la adopción de la jornada de ocho horas y la promulgación de leyes protectoras del trabajo”. También, durante el Congreso Constituyente del Partido Socialista, celebrado en junio de 1896, los socialistas allí reunidos confirman “la declaración de los demás congresos socialistas declarando el 1° de Mayo el día en que los obreros reclaman de los poderes públicos una ley que declare que la jornada máxima de trabajo sea de ocho horas”. De esta manera los socialistas en la Argentina se filiaban a las luchas del proletariado internacional y al mismo tiempo construían una tradición que buscaba la transformación en el marco de las instituciones del Estado Nacional.

La apelación al 1° de mayo siguió siendo reiterada durante el proceso de formación del Partido Socialista, convirtiendo a su conmemoración en un elemento central para la construcción del imaginario socialista en la Argentina. En este sentido, el Comité Central del Partido señalaba, con motivo de la celebración del 1° de Mayo de 1895, la necesidad de llevarla adelante con entusiasmo “para reclamar de los poderes públicos la adopción de la jornada de ocho horas y la promulgación de leyes protectoras del trabajo”. También, durante el Congreso Constituyente del Partido Socialista, celebrado en junio de 1896, los socialistas allí reunidos confirman “la declaración de los demás congresos socialistas declarando el 1° de Mayo el día en que los obreros reclaman de los poderes públicos una ley que declare que la jornada máxima de trabajo sea de ocho horas”. De esta manera los socialistas en la Argentina se filiaban a las luchas del proletariado internacional y al mismo tiempo construían una tradición que buscaba la transformación en el marco de las instituciones del Estado Nacional.

¿Cómo se explica que siga haciendo vibrar a miles una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, que alude al enfrentamiento entre el gallo negro del franquismo (la versión hispánica del fascismo) y el rojo comunista en la Guerra Civil Española? ¿Cómo puede ser que el “Cielito” que escribió Mario Benedetti en 1969, aún pueda hablar del “abajo que se mueve” sin sonar ridículo o anacrónico para quienes escuchan? ¿Qué interpretan los que la escuchan y la cantan hoy, medio siglo después? ¿O el “Simón Bolivar Simón” escrito en los 60 por Ruben Lena, aquel que recuerda –tras enumerar los méritos del libertador venezolano– que en el sur está “la voz amiga, en la voz de José Artigas / que también tiene razón”? ¿Qué pasa cuando se escucha hoy el “Orejano”, escrito por el insólito poeta y subcomisario anarco Serafín J. García, que reniega de caudillos y de elecciones, y sugiere criar a los gurises “infieles / aunque el cura grite que irán al infierno”? ¿O cuando reflexiona que al traerse la china pal rancho “me he olvidao que hay jueces pa’ hacer casamiento, / y que nada vale la mujer más güena / si su hombre por ella no ha pagao derechos”?

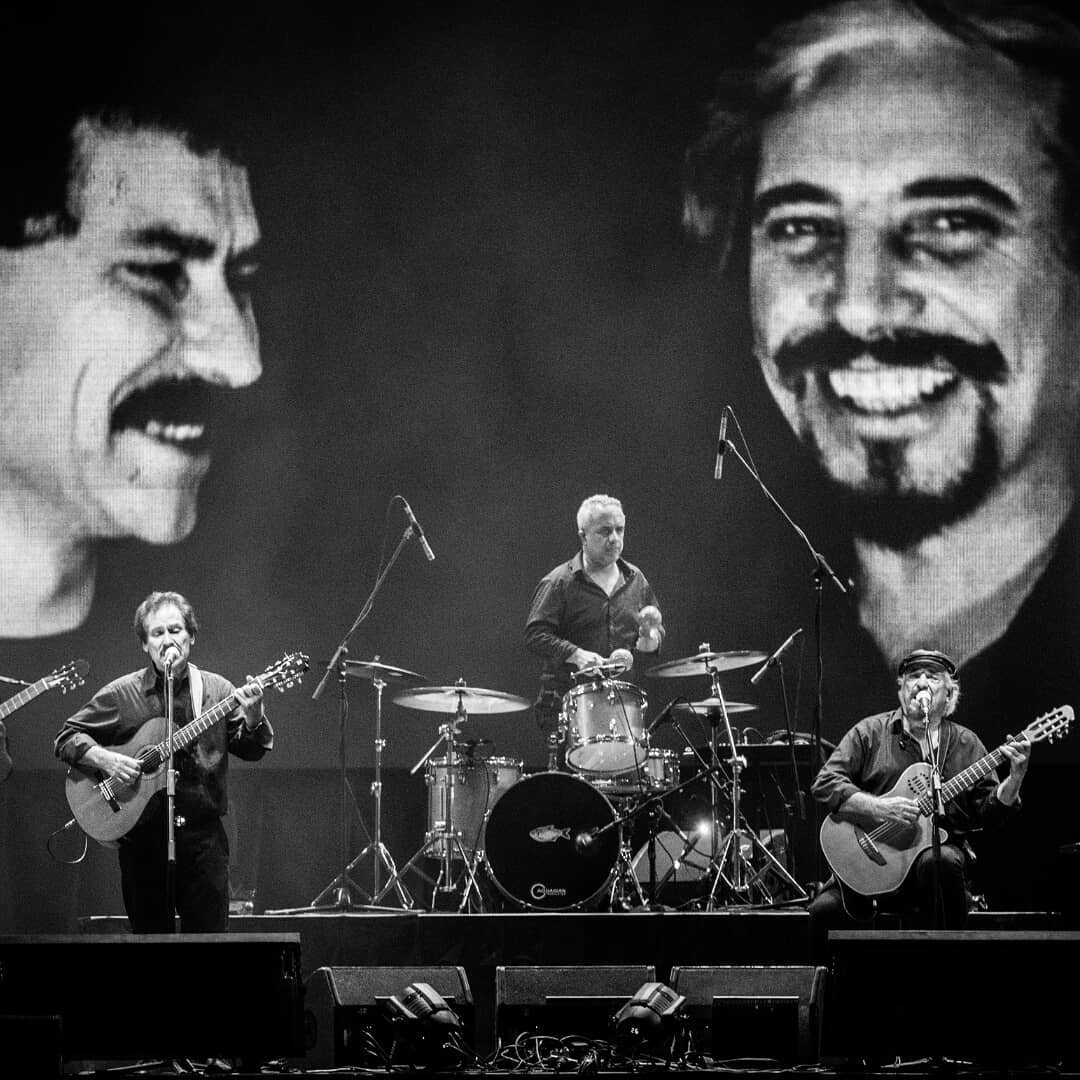

¿Cómo se explica que siga haciendo vibrar a miles una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, que alude al enfrentamiento entre el gallo negro del franquismo (la versión hispánica del fascismo) y el rojo comunista en la Guerra Civil Española? ¿Cómo puede ser que el “Cielito” que escribió Mario Benedetti en 1969, aún pueda hablar del “abajo que se mueve” sin sonar ridículo o anacrónico para quienes escuchan? ¿Qué interpretan los que la escuchan y la cantan hoy, medio siglo después? ¿O el “Simón Bolivar Simón” escrito en los 60 por Ruben Lena, aquel que recuerda –tras enumerar los méritos del libertador venezolano– que en el sur está “la voz amiga, en la voz de José Artigas / que también tiene razón”? ¿Qué pasa cuando se escucha hoy el “Orejano”, escrito por el insólito poeta y subcomisario anarco Serafín J. García, que reniega de caudillos y de elecciones, y sugiere criar a los gurises “infieles / aunque el cura grite que irán al infierno”? ¿O cuando reflexiona que al traerse la china pal rancho “me he olvidao que hay jueces pa’ hacer casamiento, / y que nada vale la mujer más güena / si su hombre por ella no ha pagao derechos”? La noche se había puesto muy fresca y la previa había sido larga, aunque con buenos espectáculos: Diego Sosa, Juan Mendiverry y Chacho Ramos, todos cumpliendo bien con su parte. Aunque acá cabe mencionar especialmente la presentación de la gran Laura Canoura: un espectáculo de primer nivel, con poca relación con lo que venía después, que no obstante el público apreció con respeto y buena disposición. Y que terminó aplaudiendo de pie, porque Canoura realmente está en el mejor momento de su trayectoria: cantando como los dioses, con un repertorio muy acertado, una banda ajustadísima, y un tino sin igual para incorporar una canción propia (la milonga “Alfombra roja”: “Me levanté decidida / no voy a aguantarte más / no esperes alfombra roja / para rajarte de acá”.) Una canción que le permitió entrar en el corazón de todas (absolutamente todas) las mujeres presentes, y también de muchos hombres, algunos que valoran la lucha feminista pero también muchos otros por el sentido del humor y la calidad.

La noche se había puesto muy fresca y la previa había sido larga, aunque con buenos espectáculos: Diego Sosa, Juan Mendiverry y Chacho Ramos, todos cumpliendo bien con su parte. Aunque acá cabe mencionar especialmente la presentación de la gran Laura Canoura: un espectáculo de primer nivel, con poca relación con lo que venía después, que no obstante el público apreció con respeto y buena disposición. Y que terminó aplaudiendo de pie, porque Canoura realmente está en el mejor momento de su trayectoria: cantando como los dioses, con un repertorio muy acertado, una banda ajustadísima, y un tino sin igual para incorporar una canción propia (la milonga “Alfombra roja”: “Me levanté decidida / no voy a aguantarte más / no esperes alfombra roja / para rajarte de acá”.) Una canción que le permitió entrar en el corazón de todas (absolutamente todas) las mujeres presentes, y también de muchos hombres, algunos que valoran la lucha feminista pero también muchos otros por el sentido del humor y la calidad. El impresionante repertorio que caracterizó a Los Olimareños está atravesado por la obra (tal vez no reconocida del todo fuera del Uruguay) de autores como Ruben Lena y Víctor Lima, o José Carbajal y Aníbal Sampayo, pero también con canciones de su propia autoría o popularizando en la región obras de otras latitudes del continente, con una preferencia por la música llanera venezolana. O tomando riesgos artísticos insólitos para la época como el legendario disco “Todos detrás de Momo”, de 1971, que creó la canción carnavalera e instaló lazos definitivos entre folklore y murga. No podía faltar, claro, la “Retirada” de ese disco (casi una descripción de lo que sucedía: “Suena antigua / Una música perfecta / Y en el cielo temblorosas / Lloran de amor las estrellas…”).

El impresionante repertorio que caracterizó a Los Olimareños está atravesado por la obra (tal vez no reconocida del todo fuera del Uruguay) de autores como Ruben Lena y Víctor Lima, o José Carbajal y Aníbal Sampayo, pero también con canciones de su propia autoría o popularizando en la región obras de otras latitudes del continente, con una preferencia por la música llanera venezolana. O tomando riesgos artísticos insólitos para la época como el legendario disco “Todos detrás de Momo”, de 1971, que creó la canción carnavalera e instaló lazos definitivos entre folklore y murga. No podía faltar, claro, la “Retirada” de ese disco (casi una descripción de lo que sucedía: “Suena antigua / Una música perfecta / Y en el cielo temblorosas / Lloran de amor las estrellas…”).