Fortalecer los clubes para transformar el barrio

Los clubes son instituciones fundamentales de las comunidades barriales, que se basan en la cooperación solidaria y en la proximidad. Sin embargo, su subsistencia en tiempos de zozobra requiere del trabajo mancomunado con el Estado.

Los clubes suelen ser reconocidos por sus logros deportivos en el deporte profesional –el fútbol por sobre cualquier otro–, sus contrataciones rutilantes y ventas millonarias, o los tristemente numerosos hechos de violencia protagonizados por sus barrabravas. Estos despiertan la pasión de multitudes a lo largo y ancho del país, algunos incluso han alcanzado cierto reconocimiento y popularidad internacional. Encarnan una marca de identidad, afincada a un barrio o a una ciudad, pero diferente a otras: una identidad apasionada, desbordante, virulenta.

Detrás de esos gigantes (algunos con pies de barro), soslayadas y ocultas existen otras instituciones sociales y deportivas, quizá de menor envergadura, pero cuya importancia social y cultural no se debe subestimar. Estos clubes son el resultado de una densa trama asociativa que hunde sus raíces en una tradición, en ocasiones, más que secular. Frutos de la más virtuosa convergencia solidaria, han proliferado hasta en los rincones más recónditos. En el corazón de cada barrio anida un club. Es el sueño de antiguos fundadores, pero también el trabajo de todos los días. Sin el esfuerzo cotidiano, el sueño puede truncarse.

[blockquote author=»» pull=»normal»]El acompañamiento a los clubes por parte de la gestión pública debe ser cuidadoso, ni la intromisión directa ni las dádivas económicas son suficientes para fortalecer instituciones que dependen del vigor y la fortaleza de su comunidad societaria. [/blockquote]

La ciudad de Rosario, como en otros rubros, es prolífica en clubes e instituciones semejantes. Cuenta con más de 400 en todo su territorio, de variada dimensión, antigüedad y características, que desarrollan su actividad en diferentes puntos de esa populosa urbe de más de un millón de habitantes. Como muchas otras instituciones de la sociedad civil, que requieren del pulso y el aporte de sus socios para subsistir, los clubes sufren los embates de una realidad social y económica que, como bien sabemos, en nuestro país no da mucho respiro. Las recurrentes crisis económicas no sólo son perniciosas para el normal funcionamiento de los clubes barriales, sino que se ven agravadas por sus efectos capilares, más imperceptibles pero indelebles, que erosionan lentamente la trama social y atentan contra las prácticas solidarias que son el cimiento de cualquiera de ellos. La manutención y recuperación de estos espacios de reunión comunitaria requieren de un esfuerzo sostenido para revitalizar los lazos e ímpetu que años atrás les dieron origen.

El concepto de estatalidad que hay detrás del apoyo y promoción de los clubes y otras organizaciones sin fines de lucro es muy específico. Implica un rol activo del Estado que debe ir mucho más allá de un desembolso puntual de dinero, a modo de ademán demagógico, y que requiere de un acompañamiento sostenido y que debe tener siempre como protagonistas a los involucrados. El Estado no puede, y probablemente no debe, suplir a los socios y dirigentes de los clubes, sino acompañarlos para que sus esfuerzos no se enfrenten a obstáculos insalvables que pueden hacer naufragar empresas plenas de buenas intenciones y sacrificios. El gobierno de Rosario, haciendo gala de sus banderas progresistas y socialistas, ha tomado esto como un desafío prioritario y sostenido en el tiempo, incluso a contracorriente del rumbo escogido por sus pares de otras administraciones.

El acompañamiento a los clubes por parte de la gestión pública debe ser cuidadoso, ni la intromisión directa ni las dádivas económicas son suficientes para fortalecer instituciones que dependen del vigor y la fortaleza de su comunidad societaria. La ayuda debe provenir a modo de asesoramiento primero, atento a las demandas y necesidades de los actores involucrados. La asistencia económica viene luego, pero es preciso que esta ayuda sea adjudicada de modo transparente y sin favoritismos. “El Estado tiene que estar presente, ser cercano. Lo que hacen ellos es no dejar morir los clubes” explica Analía, directiva de Atlantic.

“Muchos clubes por la Dirección de Clubes han revivido”, nos dice Jeremías (Suderland), en parte reconstruyendo su propia experiencia y el asesoramiento que recibió para ordenar institucionalmente su club. La regularización de los clubes fue un proyecto que sirvió de coartada para la gestión municipal y provincial para estrechar vínculos y, al mismo tiempo, ofrecer la posibilidad, una vez concretados los pasos necesarios, de acceder a una serie de programas y subsidios para concretar obras de infraestructura, impensables de otro modo. La estrella de este proceso fue el Plan Abre, orientado a fortalecer barrios considerados prioritarios y principal motor de la consolidación de muchos de estos clubes. “Después del proceso de normalización, como barrio priorizado, pudimos acceder al Abre”, cierra Jeremías.

[blockquote author=»» pull=»normal»]“El Estado tiene que estar presente, ser cercano. Lo que hacen ellos es no dejar morir los clubes” explica Analía, directiva de Atlantic.[/blockquote]

“Para los clubes de barrio se hace muy difícil el avance estructural o en infraestructura. La buena administración solo puede sostener el día a día” nos comenta Emiliano, Director de Clubes de la ciudad de Rosario y principal nexo con los dirigentes. En el mismo sentido, Oscar, dirigente del Libertad y su antecesor en el cargo, señala: “El Club Libertad fue el primer beneficiario del Plan Abre, si no fuera por el Abre hubiera sido muy difícil llegar a eso, casi imposible”. De alguna manera el plan ofrece al gobierno una posibilidad de involucrarse directamente en el fortalecimiento de los clubes a través de medidas concretas, auditables y visibles, y a los clubes la posibilidad de encarar obras que, dadas las condiciones actuales, serían imposibles de realizar de otra forma.

“En 2015 pudimos entrar al Plan Abre, con el Plan Abre pudimos hacer el tinglado que está en la cancha, para este club que no tenía ni vidrios en la ventana, que era como un baldío”, nos dice Esteban mientras almorzamos en el buffet recuperado del club Unión Central, más conocido como “La Carpita”. Y continúa: “Eso también ayudó mucho a que le diera visibilidad al laburo que veníamos haciendo para el barrio, porque para la gente del barrio estaba estigmatizado. Y esa obra grande hizo que se tome real dimensión del laburo que veníamos realizando, se acercó mucha gente”. En Social Lux la opinión es semejante: “Sin el apoyo de la Provincia y de la Municipalidad no hubiéramos podido avanzar por nuestros propios medios”, explica “Tucu” mientras nos muestra las obras que pudieron concretar. Lo mismo señala Analía, de Atlantic: “Lo que hicimos acá en el club no lo hubiésemos podido hacer si el Estado no estaba presente”.

El trabajo con los clubes no se limita al apoyo económico, que es necesario y mucho, sino que tiene su piedra basal en el acompañamiento y la formación, sobre todo para los dirigentes más jóvenes o inexpertos. Juan, el muy joven presidente del Club Atlético Calzada, relata: “Desde que empecé –experiencia como dirigente: cero– siempre tuve línea directa con la Dirección de Clubes, para lo que sea en cuestión de asesoramiento o consultas. A mí me sirvió un montón. Otra cosa fundamental que me sirvió fueron unos seminarios para nuevos dirigentes que dictó la Municipalidad de Rosario y eso fue clave para mí en muchos aspectos, la innovación, la comunicación, ideas para el club”. En el mismo sentido, Jeremías (Suderland), observa que a través de los seminarios “se está logrando jerarquizar la labor del dirigente del club, darles herramientas para que se puedan manejar. Estas son nuestras primeras incursiones en los clubes”.

El trabajo con los clubes no se limita al apoyo económico, que es necesario y mucho, sino que tiene su piedra basal en el acompañamiento y la formación, sobre todo para los dirigentes más jóvenes o inexpertos. Juan, el muy joven presidente del Club Atlético Calzada, relata: “Desde que empecé –experiencia como dirigente: cero– siempre tuve línea directa con la Dirección de Clubes, para lo que sea en cuestión de asesoramiento o consultas. A mí me sirvió un montón. Otra cosa fundamental que me sirvió fueron unos seminarios para nuevos dirigentes que dictó la Municipalidad de Rosario y eso fue clave para mí en muchos aspectos, la innovación, la comunicación, ideas para el club”. En el mismo sentido, Jeremías (Suderland), observa que a través de los seminarios “se está logrando jerarquizar la labor del dirigente del club, darles herramientas para que se puedan manejar. Estas son nuestras primeras incursiones en los clubes”.

Los clubes son instituciones con una larga historia en nuestro país, resultado del trabajo comunitario de miles de personas que decidieron unir sus esfuerzos para dotarse de un espacio compartido, para realizar actividades deportivas, para reunirse, para encontrarse. Para los socios es un lugar de encuentro, de contención y formación para los más jóvenes, un lugar donde construir desde el altruismo y la solidaridad, por fuera de las lógicas individualistas y egoístas que rigen nuestra gris cotidianeidad. Para el Estado es la posibilidad de fortalecer los lazos de solidaridad y la participación desde organizaciones insertas en el entramado social, a través de ellos se puede llegar a lugares y resolver situaciones que de otro modo sería imposible.

[blockquote author=»» pull=»normal»]“No hay Estado ni ninguna entidad privada que puedan tener esa red que tienen los clubes. Y el rol que tienen los clubes, así lo quisiera hacer el Estado, es imposible realizarlo, sería imposible absorber esa red”, sintetiza Emiliano, Director de Clubes de la ciudad de Rosario. [/blockquote]

“No hay Estado ni ninguna entidad privada que puedan tener esa red que tienen los clubes. Y el rol que tienen los clubes, así lo quisiera hacer el Estado, es imposible realizarlo, sería imposible absorber esa red”, sintetiza Emiliano esta experiencia. Fortalecer los clubes requiere un rol activo del Estado, pero sobre todo la participación de los socios para revitalizar el espíritu de solidaridad que los forjó.

En el corazón de cada barrio anida un club, algunos saludables y vigorosos, otros lacerados por años de deterioro y abandono. Priorizarlos, defenderlos y apoyarlos implica toda una serie de principios y valores, un modo de concebir lo social diferente, un sentido de lo colectivo horizontal, democrático y participativo. El desafío, en tiempos de desesperanza, es fortalecer los clubes para, de esa manera, transformar el barrio.

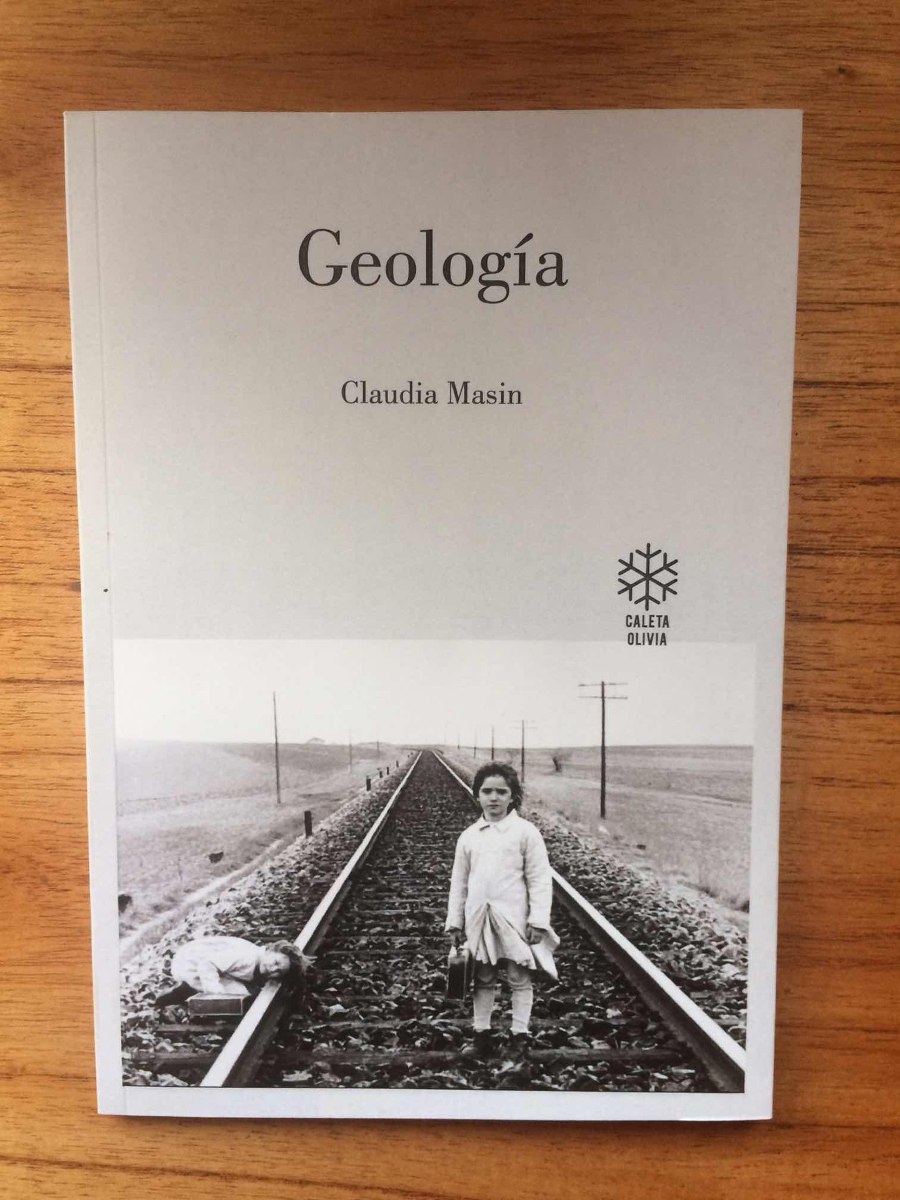

1. He escuchado muchas definiciones de poesía. Una me gusta especialmente: “la poesía es un intento de amenaza a Dios para que hable.” La escuché de los labios de Olga Orozco. No es posible señalar aquí el nombre de un autor. La atribuyó a esa larga cadena de citas que, de poeta a poeta, la van diciendo como una lenta y hermosa plegaria en el tiempo. Al evocarla, no puedo dejar de imaginarme a Jacobo Fijman o Antonin Artaud, en el encierro de una habitación o en el espacio abierto de un jardín, agarrándolo con fuerza del cogote al señor de las supuestas largas barbas… La imagen, por cierto, es muy contundente, reúne dos elementos esenciales de Geología de Claudia Masin (Caleta Olivia, 2018), misterio e ilusión.

1. He escuchado muchas definiciones de poesía. Una me gusta especialmente: “la poesía es un intento de amenaza a Dios para que hable.” La escuché de los labios de Olga Orozco. No es posible señalar aquí el nombre de un autor. La atribuyó a esa larga cadena de citas que, de poeta a poeta, la van diciendo como una lenta y hermosa plegaria en el tiempo. Al evocarla, no puedo dejar de imaginarme a Jacobo Fijman o Antonin Artaud, en el encierro de una habitación o en el espacio abierto de un jardín, agarrándolo con fuerza del cogote al señor de las supuestas largas barbas… La imagen, por cierto, es muy contundente, reúne dos elementos esenciales de Geología de Claudia Masin (Caleta Olivia, 2018), misterio e ilusión. 5. En diciembre de 2018, en una entrevista publicada en Pagina 12, Masin sostiene que percibe a la infancia en varios sentidos. Al considerar uno de ellos, afirma, “veo la infancia como el inmenso territorio de libertad en el que abrevar a la hora de buscar una relación con los demás, con las cosas, con el lenguaje, que nos libere.” El lenguaje y la infancia son dos elementos destacados en la hermosa contratapa escrita por Carlos Battilana. “La niña-geóloga –

5. En diciembre de 2018, en una entrevista publicada en Pagina 12, Masin sostiene que percibe a la infancia en varios sentidos. Al considerar uno de ellos, afirma, “veo la infancia como el inmenso territorio de libertad en el que abrevar a la hora de buscar una relación con los demás, con las cosas, con el lenguaje, que nos libere.” El lenguaje y la infancia son dos elementos destacados en la hermosa contratapa escrita por Carlos Battilana. “La niña-geóloga – En “Sequía”, la historia y el viaje imaginario tiene como actores principales a los trabajadores de la tierra, aquellos que pueblan la historia, el pasado de su propia tierra. La elección no es casual y mucho menos inocente. No son los grandes terratenientes, los hombres de poder que figuran en las páginas de la historia oficial. Allí aparece una historia y un viaje imaginario. El poeta no es el testigo operante de recuerdos nuevos, sino el que fabrica recuerdos inventados, el que pretende intervenir en el pasado. La historia, entonces, no es con la que toma contacto el historiador profesional, que trata de reconstruir una experiencia lejana en el tiempo. En este punto, el poeta, por el contrario, construye el sentido de una experiencia perdida en el pasado. Aquí el poeta parece cuestionar al historiador, en cuanto siempre hay zonas de la interpretación que se resisten a ser comprendidas: el deseo, las sensaciones que pueblan su cabeza…

En “Sequía”, la historia y el viaje imaginario tiene como actores principales a los trabajadores de la tierra, aquellos que pueblan la historia, el pasado de su propia tierra. La elección no es casual y mucho menos inocente. No son los grandes terratenientes, los hombres de poder que figuran en las páginas de la historia oficial. Allí aparece una historia y un viaje imaginario. El poeta no es el testigo operante de recuerdos nuevos, sino el que fabrica recuerdos inventados, el que pretende intervenir en el pasado. La historia, entonces, no es con la que toma contacto el historiador profesional, que trata de reconstruir una experiencia lejana en el tiempo. En este punto, el poeta, por el contrario, construye el sentido de una experiencia perdida en el pasado. Aquí el poeta parece cuestionar al historiador, en cuanto siempre hay zonas de la interpretación que se resisten a ser comprendidas: el deseo, las sensaciones que pueblan su cabeza…

En marzo pasado, investigadores del CONICET lideraron el taller participativo para el Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina en la ciudad de Corrientes. Del encuentro participaron especialistas en primates del Instituto de Biología Subtropical de Iguazú, del CeIBA y del Proyecto Carayá Rojo.

En marzo pasado, investigadores del CONICET lideraron el taller participativo para el Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina en la ciudad de Corrientes. Del encuentro participaron especialistas en primates del Instituto de Biología Subtropical de Iguazú, del CeIBA y del Proyecto Carayá Rojo. “Uno de los desafíos más grandes que tenemos los primatólogos es proteger las especies de primates y los bosques donde habitan. Y no es poco. Es casi un hecho que los primatólogos deben convertirse en activistas de la conservación, en divulgadores de los problemas que afrontamos en término de pérdida de biodiversidad y en ciudadanos políticos pensando soluciones. Esto significa ofrecer ideas a los tomadores de decisiones para que puedan implementarse a nivel local y regional. Trabajos recientemente publicados indican que casi el 75% de las poblaciones de primates están en estado de declinación, o sea están desapareciendo de a poco. Y se asocia esta situación a problemas comunes en todo el mundo tales como el avance de frontera agrícola-ganadera, la minería, la deforestación, el comercio legal e ilegal de animales, el uso de animales salvajes para alimentación, el aumento incesante de la interfase doméstico/humana con animales silvestres y la creciente distribución desigual de recursos”, remarcó Kowalewski.

“Uno de los desafíos más grandes que tenemos los primatólogos es proteger las especies de primates y los bosques donde habitan. Y no es poco. Es casi un hecho que los primatólogos deben convertirse en activistas de la conservación, en divulgadores de los problemas que afrontamos en término de pérdida de biodiversidad y en ciudadanos políticos pensando soluciones. Esto significa ofrecer ideas a los tomadores de decisiones para que puedan implementarse a nivel local y regional. Trabajos recientemente publicados indican que casi el 75% de las poblaciones de primates están en estado de declinación, o sea están desapareciendo de a poco. Y se asocia esta situación a problemas comunes en todo el mundo tales como el avance de frontera agrícola-ganadera, la minería, la deforestación, el comercio legal e ilegal de animales, el uso de animales salvajes para alimentación, el aumento incesante de la interfase doméstico/humana con animales silvestres y la creciente distribución desigual de recursos”, remarcó Kowalewski.

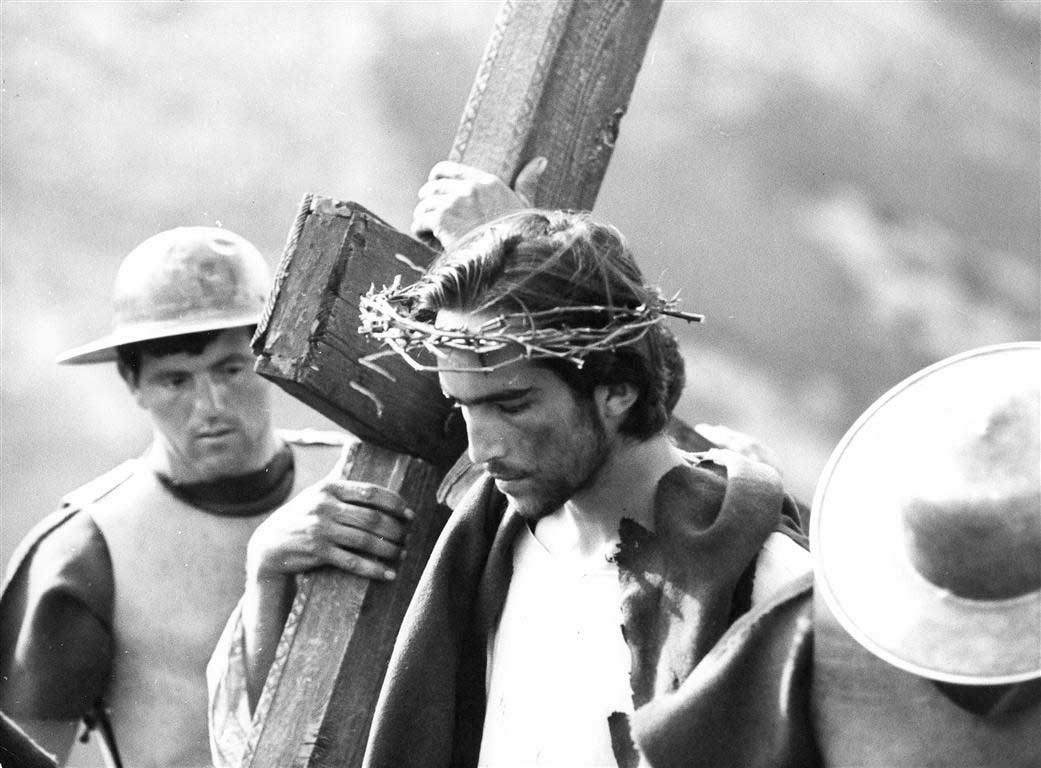

Uno de los fenómenos históricos más significativos del último siglo es el de la secularización, entendida como la desaparición de los discursos e imágenes religiosas de la esfera pública cotidiana. Este proceso afectó campos tan dispares como la educación, las investigaciones científicas, la noción de democracia y las políticas fiscales. Mientras la discusión sobre la separación del Estado de la Iglesia está más vigente que nunca, el peso de los siglos de omnipresencia religiosa en la cultura popular salpica también distintas formas de entretenimiento actual, con el cine a la cabeza.

Uno de los fenómenos históricos más significativos del último siglo es el de la secularización, entendida como la desaparición de los discursos e imágenes religiosas de la esfera pública cotidiana. Este proceso afectó campos tan dispares como la educación, las investigaciones científicas, la noción de democracia y las políticas fiscales. Mientras la discusión sobre la separación del Estado de la Iglesia está más vigente que nunca, el peso de los siglos de omnipresencia religiosa en la cultura popular salpica también distintas formas de entretenimiento actual, con el cine a la cabeza. Serían motivos más comerciales los que, siglos más tarde, impulsarían la existencia de las primeras cintas religiosas. Ávidos de que la gente que concurría a misa llenara también las salas, los pioneros del cine no tardaron en tomar la historia de Jesús como favorita para adaptar a la pantalla. Solo durante los primeros cinco años de existencia cinematográfica se rodaron cuatro versiones distintas de la Pasión de Cristo. A la hora de la puesta en escena, el nuevo arte no dudó en abrevar en las gigantescas pinturas de las iglesias o en las dolidas escenas de las estampitas de santos populares como soporte estético. Un buen ejemplo de esto es la producción francesa “La Vie et la Passion de Jésus-Christ” (1904) en la que la escena de la Última Cena está directamente basada en la célebre pintura de Leonardo Da Vinci. Este tipo de citas pictóricas se pueden rastrear en gran parte de las películas épicas del periodo clásico. Con el tiempo se desparramarían por todo el cine, aún en aquel que carece por completo de intenciones religiosas.

Serían motivos más comerciales los que, siglos más tarde, impulsarían la existencia de las primeras cintas religiosas. Ávidos de que la gente que concurría a misa llenara también las salas, los pioneros del cine no tardaron en tomar la historia de Jesús como favorita para adaptar a la pantalla. Solo durante los primeros cinco años de existencia cinematográfica se rodaron cuatro versiones distintas de la Pasión de Cristo. A la hora de la puesta en escena, el nuevo arte no dudó en abrevar en las gigantescas pinturas de las iglesias o en las dolidas escenas de las estampitas de santos populares como soporte estético. Un buen ejemplo de esto es la producción francesa “La Vie et la Passion de Jésus-Christ” (1904) en la que la escena de la Última Cena está directamente basada en la célebre pintura de Leonardo Da Vinci. Este tipo de citas pictóricas se pueden rastrear en gran parte de las películas épicas del periodo clásico. Con el tiempo se desparramarían por todo el cine, aún en aquel que carece por completo de intenciones religiosas. Pero todo canon tiene excepciones, con producciones más audaces que empiezan a estrenarse partir de la década del 60’. “El Evangelio según San Mateo» (1965) de Pier Paolo Passollini supone una versión marxista de la historia, estéticamente despojada pero lo suficientemente espiritual como para ser premiada por la International Catholic Film Office. Por su parte, la voracidad de la música pop también se acercaría a la pasión bíblica, llevando a la pantalla el musical de Webber & Rice “Jesucristo Superstar” (1974). Estos intentos de humanizar al Mesías pueden entenderse como la respuesta de la industria al Concilio Vaticano de 1962, el cual buscó modernizar muchos de los ritos y valores del catolicismo. Igualmente la Santa Sede siguió reacia a ciertas versiones heterodoxas de los evangelios, como ocurrió cuando los Monty Python estrenaron “La vida de Brian” en 1979 y sus miembros debieron someterse a tediosas entrevistas para explicar su parodia sobre las escrituras. Aún mayor fue la polémica suscitada por “La última tentación de Cristo” (1988) de Martín Scorsese, que incluyó amenazas y movilizaciones. En la vereda de enfrente podemos ubicar a los cultos evangélicos, que apoyaron con entusiasmo la lectura casi gore de Mel Gibson en “The Passion of the Christ” (2004).

Pero todo canon tiene excepciones, con producciones más audaces que empiezan a estrenarse partir de la década del 60’. “El Evangelio según San Mateo» (1965) de Pier Paolo Passollini supone una versión marxista de la historia, estéticamente despojada pero lo suficientemente espiritual como para ser premiada por la International Catholic Film Office. Por su parte, la voracidad de la música pop también se acercaría a la pasión bíblica, llevando a la pantalla el musical de Webber & Rice “Jesucristo Superstar” (1974). Estos intentos de humanizar al Mesías pueden entenderse como la respuesta de la industria al Concilio Vaticano de 1962, el cual buscó modernizar muchos de los ritos y valores del catolicismo. Igualmente la Santa Sede siguió reacia a ciertas versiones heterodoxas de los evangelios, como ocurrió cuando los Monty Python estrenaron “La vida de Brian” en 1979 y sus miembros debieron someterse a tediosas entrevistas para explicar su parodia sobre las escrituras. Aún mayor fue la polémica suscitada por “La última tentación de Cristo” (1988) de Martín Scorsese, que incluyó amenazas y movilizaciones. En la vereda de enfrente podemos ubicar a los cultos evangélicos, que apoyaron con entusiasmo la lectura casi gore de Mel Gibson en “The Passion of the Christ” (2004). Pero el calvario cristiano puede aparecer en una película sin necesidad de incluir la figura del hijo de Dios. En este sentido la última escena de “Roma ciudad abierta” (1945) de Roberto Rossellini está llena de connotaciones bíblicas, remplazando los centuriones romanos por soldados fascistas. Carl Thodor Dreyer también planteó la posibilidad de la trascendencia luego del sufrimiento y la persecución, tema cristiano por excelencia. En “La Pasión de Juana de Arco” (1928) el realizador danés retrata la figura de la heroína de Orleans, su proceso y ejecución, repitiendo varios de los patrones del relato religioso, logrando una de las grandes obras maestras de todos los tiempos. Incluso Luis Buñuel, un reconocido ateo, inundó de referencias cristianas películas como “Nazarín”, “Viridiana” y “La Vía Láctea”, aunque con un fin moralmente opuesto.

Pero el calvario cristiano puede aparecer en una película sin necesidad de incluir la figura del hijo de Dios. En este sentido la última escena de “Roma ciudad abierta” (1945) de Roberto Rossellini está llena de connotaciones bíblicas, remplazando los centuriones romanos por soldados fascistas. Carl Thodor Dreyer también planteó la posibilidad de la trascendencia luego del sufrimiento y la persecución, tema cristiano por excelencia. En “La Pasión de Juana de Arco” (1928) el realizador danés retrata la figura de la heroína de Orleans, su proceso y ejecución, repitiendo varios de los patrones del relato religioso, logrando una de las grandes obras maestras de todos los tiempos. Incluso Luis Buñuel, un reconocido ateo, inundó de referencias cristianas películas como “Nazarín”, “Viridiana” y “La Vía Láctea”, aunque con un fin moralmente opuesto.

Un reciente estudio revela que hay un hongo que infecta a las ranas hasta pararles el corazón. Coloniza su piel y el animal responde creando más queratina, la proteína básica de la epidermis, pero lo que consigue es alimentar al hongo, obligando a la rana a crear más. La carrera acaba en una hiperqueratosis, con el anfibio lleno de costras.

Un reciente estudio revela que hay un hongo que infecta a las ranas hasta pararles el corazón. Coloniza su piel y el animal responde creando más queratina, la proteína básica de la epidermis, pero lo que consigue es alimentar al hongo, obligando a la rana a crear más. La carrera acaba en una hiperqueratosis, con el anfibio lleno de costras. Según subraya el investigador, la globalización y el comercio de especies silvestres son las principales causas de esta pandemia mundial, y permiten que continúe la propagación de la enfermedad.

Según subraya el investigador, la globalización y el comercio de especies silvestres son las principales causas de esta pandemia mundial, y permiten que continúe la propagación de la enfermedad.