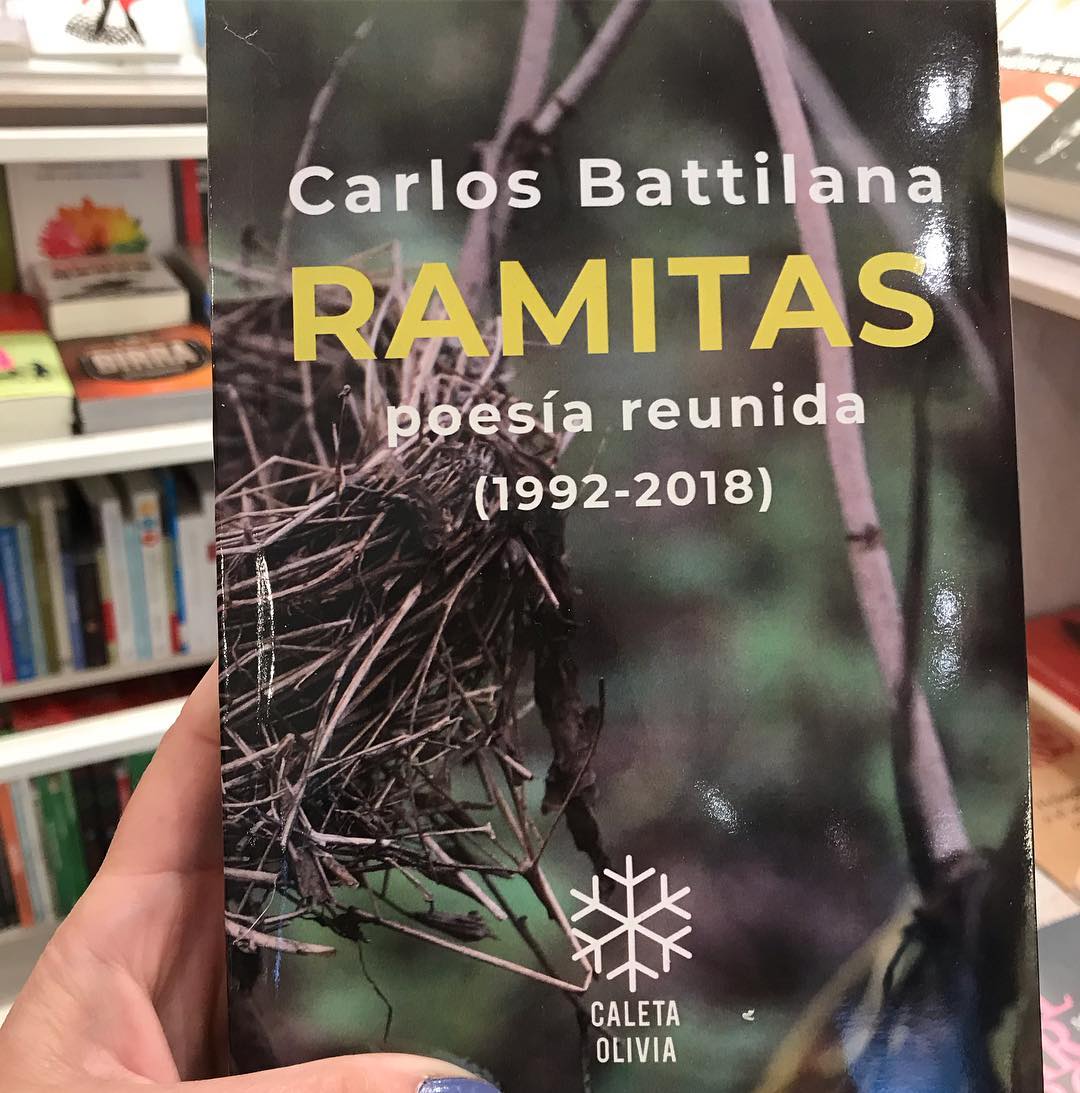

«Ramitas» (Caleta Olivia, 2018) reúne las poesías completas de Carlos Battilana, uno de los poetas más destacados de las últimas décadas en nuestro país. El recorrido por su obra nos permite dar cuenta de sus marcas distintivas y sus inflexiones a lo largo del tiempo.

1. Varias décadas atrás, Enrique Pezzoni, escribe unas notas en la que señala que en el primer libro de un poeta es posible advertir las marcas de toda su obra. Su análisis de la poesía de Alberto Girri, por este motivo, comienza con el examen de los poemas de su primer volumen. En efecto, lo que aparece allí, se desarrolla, con más potencia e intensidad, en los textos posteriores. Se trata, entonces, de una construcción que, de un modo u otro, va desplegándose en el tiempo con materiales que ya podemos reconocer en el comienzo de su escritura publicada. Hay, por supuesto, otros aspectos, pero esa es, digámoslo directamente, la idea madre.

1. Varias décadas atrás, Enrique Pezzoni, escribe unas notas en la que señala que en el primer libro de un poeta es posible advertir las marcas de toda su obra. Su análisis de la poesía de Alberto Girri, por este motivo, comienza con el examen de los poemas de su primer volumen. En efecto, lo que aparece allí, se desarrolla, con más potencia e intensidad, en los textos posteriores. Se trata, entonces, de una construcción que, de un modo u otro, va desplegándose en el tiempo con materiales que ya podemos reconocer en el comienzo de su escritura publicada. Hay, por supuesto, otros aspectos, pero esa es, digámoslo directamente, la idea madre.

En los años finales de 1980, soy aún un joven estudiante de la carrera de historia, que, entre cosas, escribe y lee poesía. Me gusta Pezzoni. Pero no entiendo por qué tomar, en una obra tan extensa, el primer volumen. Claro está, menos razonable es tomar a Girri para ese estudio. Un poeta, por cierto, que, durante ese período, me parece simplemente malo y, sobre todo, conservador en política. Mas tarde me gusta Girri (hasta el punto que compro todos los tomos de su poesía editada por Corregidor), aunque, también debo confesarlo, nunca pude superar sus gestos públicos conservadores. Entiendo que las cosas que me gustan del autor de Lirica de percepciones puedo rastrearlas en ese primer volumen que, por mucho tiempo, considero que figura en la lista imaginaria de los libros que no leería nunca. Entiendo tarde, entonces, la idea de Pezzoni. A partir de allí, desde esa perspectiva, leo las obras reunidas de un poeta para reconocer el acierto o el desacierto de esa hipótesis de lectura.

En el caso del autor de Ramitas, es posible reconocer esas marcas desde su primer libro. De algún modo lo sugiere Santiago Llach en el prólogo. Evocando el primer libro, Unos días, de 1992, sostiene que “ya desde el primer poema, Battilana construye una entonación, una distribución en la página, montadas sobre escenas mínimas (moscas mirando unas magnolias arruinadas) que exploran sin subrayar el potencial de la metáfora”. Pero también, me gustaría agregar, ese trabajo preciso con las palabras. No parecen sobrar nunca. Tampoco sobra nunca esa sensación que coexiste, casi en tensión, de cierta mezcla, lo digo en un sentido positivo, de frialdad y de emoción. Quizá en este punto, un aspecto central en su poesía, es el “seco pero tierno”, con el que abre el hermoso epílogo Diana Bellessi. Esas construcciones precisas, ese “seco pero tierno”, esas recreaciones de escenas mínimas, creo que recorren las páginas de todos sus libros. Lo posterior, por cierto, viene a confirmar esa huella, a pulirlas y, sobre todo, a potenciarlas.

[blockquote author=»» pull=»normal»]En la poesía de Battilana, las referencias políticas, históricas, intimas, se enuncian en tonos bajos, en el marco de historias mínimas, señalando los límites de acceso a traducirla en palabras.[/blockquote]

2. “Alrededores”, es el título de un poema que deseo comentar especialmente aquí para mostrar a la poesía en un doble sentido, como un espacio de aprendizaje, pero sobre todo de limite. Se presenta una realidad que no se puede acceder con las palabras. “Sabe la maleza algo que yo no./ Los árboles conocen un misterio natural/ vedado/ a todo el lenguaje”. A lo largo del poema se insiste sobre este tema con otros ejemplos, finalmente, concluye con una línea afectiva, “mientras dos extraños/ allí/ en esa hora rara de la tarde/se dan fuerza,/ como pueden/se dan amor./

La imagen resulta atractiva. Todo parece girar sobre cosas a las que no puede accederse con vocablos. Es, finalmente, una escena amorosa la que sostiene el misterio de aquello que se sabe hasta un punto. Dos amantes, dos desconocidos para el poeta, se dan fuerza. ¿Se abrazan? ¿Se besan? No importa. Eso que no sabe el lector queda ahí suspendido, latiendo. El otro aspecto que es de notar es la instancia de lo anónimo: son dos desconocidos. Sobre este punto quisiera decir algo más en otra parte de estas notas.

Encuentro aquí, como decía, señales que dan cuenta de una sensación de consciencia permanente sobre los límites del hombre por acceder a la comprensión de las cosas simples que lo rodean. Lo que se busca, no está a la vista ni a su alcance perceptivo. El poeta busca señales de comprensión que aparecen a medias. En el poema “Milimétrica”, se hace referencia al amor y al momento. Así sostiene, “avanzamos/ un poco ciegos/iluminados/ por una extraña fe”. Y concluye, “la mujer que más lo ama,/y que más lo acaricia/respira/absorbe el aire con su cuerpo/así alcanza-dice-/así están bien/para dotar de significado/a las cosas incomprensibles del mundo”. Otra vez, en la experiencia del instante, lo desconocido vinculado ahora con un aspecto vital, el cuerpo o, mejor, los cuerpos. En todo caso, lo que da sentido, aunque no se sepa bien de qué se trata, es un momento de amor dentro del dominio de lo simple y lo cotidiano. Un amor y una fe activas, por cierto, que sirven como refugio y sostén.

En “Expedicionarios” se advierte un argumento de descubrimiento, de aventura. En este poema se hace notar lo que no se conoce, lo que queda latiendo. “El desierto que ven/en el horizonte/es un manto infinito/de color marrón/que ignoran/como descifrar”. Y, más adelante, concluye: “Regresan/provisoriamente/a sus barcos/cegados de frío/y avanzan más allá de la península/en busca de un deseo/o de una señal/que no alcanzan/a nombrar/del todo/ni tampoco a comprender/en su verdadera/dimensión.” La idea, que aparece una y otra vez, es la del límite del lenguaje acompañada de una fe que, como una flecha en el aire, es lanzada siempre hacia adelante.

El poeta, en cierto modo, es el que llama la atención sobre aquello que parece estar naturalizado. A modo de confesión, lo señala perfectamente en “Tallos”: “la belleza pobre/ la única/ que yo puedo ver”. Es como señalar imaginariamente con un dedo hasta donde estoy viendo como poeta. Siempre la certeza que hay más cosas y que, por cierto, son mejores o por lo menos más atractivas de las que están simplemente a la vista. Y aquí aparece la idea de fracaso, entendida como aquello que se sabe no se puede alcanzar de entrada pero que el poeta está dispuesto a intentar explorar.

En un video de escritores (diciembre, 2014), al hablar de la poesía, el autor de Ramitas menciona el vocablo fracaso para encerrar el sentido de la empresa de escritura que emprende. Si piensa de esta manera el próximo poema, puede, a sus ojos, resultar más sencillo ponerse a escribir, en cuanto sabe de antemano que no se ha puesto a escribir ni los poemas de Ezra Pound ni los de William Blake. Es, para decirlo de otro modo, una especie de juego íntimo que permite “romper el hielo” para comenzar por donde y como se pueda. Esa idea de fracaso es lo que hace, si se me permite, más humano al poeta, no es bueno ni malo, no es tonto ni genio, es un hombre que trasmite sus emociones como puede. El poeta, visto de este modo, parece estar mirándonos con cierta mirada humana. El poeta es una especie de equilibrista que todo el tiempo teme caer en el ridículo, la soberbia, o simplemente el poema mal escrito.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Esa idea de fracaso es lo que hace, si se me permite, más humano al poeta, no es bueno ni malo, no es tonto ni genio, es un hombre que trasmite sus emociones como puede. El poeta, visto de este modo, parece estar mirándonos con cierta mirada humana. [/blockquote]

3. “Quisiera, pero no es la palabra”. Siempre me gustó este verso inicial de Mínimo Figurado de Sergio Bizzio. Creo que en él podría sencillamente cerrarse un poema. No hace falta más. No hace falta más que esta linda tensión, entre la ironía de simulacro de fracaso inicial y lo inquietante de lo que no se puede decir, aunque se quiera. Traigo aquí el verso de Bizzio porque lo que ahora me gustaría subrayar en la obra de Battilana es un aspecto recurrente en sus poemas: el de sugerir, el de enunciar apenas algo que no se termina de nombrar. Todo ello, en el marco del señalamiento de referencias que, a su modo, registran distintas dimensiones: política, histórica, personales.

El poeta adolescente, en plena dictadura militar, es enviado por su madre a un taller literario ubicado en una zona del conurbano bonaerense, San Miguel. Lo primero que menciona, de un modo bello por otra parte, es la intención de su madre, pero también que sucede en un momento puntual de su trayectoria vital: “para que en mis días/de adolescencia/por fin/del cielo/empezara a brotar/la nieve fría/de la vida”. Seguidamente, aparece un momento de aprendizaje, de atesoramiento: “Allí entendí/que la ficción/podía ser/una forma de oxígeno…”. La luz en ese tiempo sombrío es subrayada, en cuanto la literatura, en fin, “…mas que acercarme a “la realidad”/me preservaría del horror”. Dos tiempos diferentes, el comienzo de un nuevo ciclo vital personal y los días de autoritarismo militar. En ese mundo, de tiempos distintos, emerge un espacio de refugio y de aprendizaje. En este caso la literatura como realidad paralela, la hermosa casa donde poder refugiarse para los momentos de crisis o de autoritarismo, es la Argentina de Batillana que generacionalmente le ha tocado recorrer.

Si “Taller literario” se ubica en un momento del pasado y en el comienzo de otro ciclo vital, la adolescencia, en “El dulce porvenir”, es el poeta que ya llegó a los 50 años, el que le habla a su generación de poetas y a su propia familia. Si antes señalé la presencia de dos líneas temporales que coexisten, aquí se puede ver una doble construcción familiar, la propia y la literaria (la más íntima). En ese paso del tiempo se sugiere, no se pronuncian nombres concretos o acontecimientos puntuales. El poema termina aludiendo a su hijo y el cambio de pañales en un ambiente íntimo, familiar. Aquí se advierte nuevamente a la poesía como límite y aprendizaje: “amo/con pobreza/como pude/pronuncio ‘te amo’/como una/invocación/como una oración religiosa/-polvo del camino-/la única propiedad/con base/en lo real”.

En “Cazadores y recolectores”, describe el paisaje de un lugar en la pampa. Recuerda el pasado indígena, no como un fantasma del pasado dispuesto a volver cada tanto como una simple nube en la memoria. Es algo más vital. Cuando uno termina de leer el poema algo sigue latiendo, algo, digamos, que allí está, pero no aparece, no se nombra con todas las palabras. El ausente es la vida indígena que ya no está dominando la escena. En este punto hay una línea denuncialista -expresión que Oscar Terán emplea para analizar el discurso de los intelectuales argentinos de 1960- pero no en un tono alto como lo hace el autor de Nuestros años sesenta para aquella verdadera temporada de pasiones, sino en un tono bajo. Esto es, el poeta denuncia, aunque parece que no lo hace directamente. Ese tono menor emerge, en algún momento de la lectura del poema, cuando justamente el poeta no puede dejar de describir ese paisaje sin dejar de señalar de algún modo el peso de su historia.

En “Cazadores y recolectores”, describe el paisaje de un lugar en la pampa. Recuerda el pasado indígena, no como un fantasma del pasado dispuesto a volver cada tanto como una simple nube en la memoria. Es algo más vital. Cuando uno termina de leer el poema algo sigue latiendo, algo, digamos, que allí está, pero no aparece, no se nombra con todas las palabras. El ausente es la vida indígena que ya no está dominando la escena. En este punto hay una línea denuncialista -expresión que Oscar Terán emplea para analizar el discurso de los intelectuales argentinos de 1960- pero no en un tono alto como lo hace el autor de Nuestros años sesenta para aquella verdadera temporada de pasiones, sino en un tono bajo. Esto es, el poeta denuncia, aunque parece que no lo hace directamente. Ese tono menor emerge, en algún momento de la lectura del poema, cuando justamente el poeta no puede dejar de describir ese paisaje sin dejar de señalar de algún modo el peso de su historia.

El otro aspecto destacable aquí es esa actitud en Battilana de apropiarse de lo anónimo. Ese pasado, o la imagen, como decía más arriba, de dos amantes desconocidos, resultan elementos visibles en su poesía. En “Una madrugada” se menciona algo dicho, pero no se termina de identificar con detalle, aunque algunos se dan: “Leía/hace un tiempo/una especie de proverbio/ oriental.”. En “Poesía política” se indica al mes de diciembre de 2015, sin mencionar el giro histórico gubernamental. Se citan afirmaciones que ha oído, así, “repite una frase que escuché/ alguna vez”. El poema, en efecto, termina diciéndola casi como si predijera algo de ese futuro donde se presiente el armado de una gran tormenta: “Hay esperanza, pero no es para nosotros”. Lo anónimo, de algún modo, no es de nadie y nos pertenece a todos. Las palabras no se intercambian como monedas. Se socializan. Es el ideal más alto de una sociedad más justa. Bien podría decirse que se trata de un recurso ideológico, en cuanto se trata de trabajar con aquello que de hecho considera que es de todos. De algún modo es una estrategia de apropiación de algo para crear otra cosa.

En la poesía de Battilana, las referencias políticas, históricas, intimas, se enuncian en tonos bajos, en el marco de historias mínimas, señalando los límites de acceso a traducirla en palabras.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Lo anónimo, de algún modo, no es de nadie y nos pertenece a todos. Las palabras no se intercambian como monedas. Se socializan. Es el ideal más alto de una sociedad más justa. [/blockquote]

4. La sensación del paso del tiempo es un tema recurrente en la poesía. No escapan a ello los poemas del autor de Una mañana boreal. El poeta parece, de alguna manera, habitar el acontecimiento. Ser parte de él. Es lo que puede leerse en “Iluminados”. El tema es la luz de mañana. En él se afirma: “…Sin nostalgia, hay horas pasadas/horas buenas/que siguen ocurriendo/no terminaron de suceder”. El poema se cierra en un momento en que el poeta se aparta un paso, solo para poder percibir el conjunto, el asombro de eso mágico que nos toca maravillosamente a todos: “La luz de la mañana/se disuelve/sobre todas las cosas/y sobre todos los hechos/a los que designamos/como una palabra fugaz/ya no como forma de la posesión/sino como testimonio/o como huella/de un ojo que mira/el día/por primera vez”. El poeta se detiene en lo que parece obvio: el acontecer, el presente. En un doble plano, en un momento es parte y, en otro, un observador. En este último sentido, el poeta es un observador participante. Se detiene, en efecto, en aquello que se deja pasar de largo como si fuera natural, sin mas sentido que acompañar.

En esa escena, entonces, es lo obvio lo que interesa subrayar como lo esencial. Se trata, también, de la celebración del instante. Y aquí hay un eco, a mis ojos, de lo que Yves Bonnefoy señala, en Nuestra necesidad de Rimbaud, con relación a lo que puede entenderse por convertirse en poeta, hecho que, por supuesto, no sucede todo el tiempo: “lo poético no se da sino en instantes siempre breves, o mediante simples raspaduras del oro verbal”. Es lo que, creo, puede, de algún modo, advertirse en “Hojas marrones”: “sostengo la estructura de este minuto” y, posteriormente, Battilana alude a lo que realmente quiere significar, sin dejar de subrayar lo mínimo y lo festivo: “una fiesta breve”.

Acompañar, vivir el mundo. Es una suerte de consigna que, muchas veces, Battilana parece escribir en la frente de sus lectores. No es solo percibir, es acompañar y vivir, es obrar, hacer. En este preciso punto, no puedo dejar de traer aquí una bella y simple sentencia oriental, “obrar sin luchar”. Visto desde la perspectiva occidental la frase no tiene sentido, nadie realiza una acción sin una pizca de lucha. Suena altamente contradictorio. Sin embargo, la frase en otro contexto de pensamiento tiene otro significado. Se trata, para decirlo directamente, de hacer, de actuar, sin pelearse con uno mismo. El “sin luchar” es el sin pelearse internamente con aquello que nos impide hacer las cosas directamente. Los ejemplos más elementales y cotidianos pueden ser buenos botones de muestra: alguien te pide que laves los platos y, sin dar vueltas, los lavás, no pensás por qué me toca a mí, por qué debo hacer algo que puede hacer otro, etc. Es obrar sin luchar con todas esas preguntas y especulaciones interiores que no permiten hacer lo que en definitiva hay que hacer, porque uno también ensució los platos, porque uno compartió la mesa con otros…

Para volver, entonces, al acompañar y vivir, al obrar, al hacer, quizás sea un buen punto de reflexión el bello poema “Hogueras y frutos”, donde leemos: “Tocar, ver/la superficie/áspera/de las cosas/acaso/sea acompañar al mundo/y también/despedirse/de las horas/sin la carga/que los dioses/o el destino/les han asignado”. Participar del paso del tiempo sin tantas solemnidades, sin tantos cuestionamientos, solo permitirse sentirlo, vivirlo. El poema concluye en una especie de trance, donde el poeta parece conectarse con las cosas del mundo, luego de nombrarlo: “Dura el quebranto/-aquí,/ahora-/y como si fuera una escultura/o un jarrón,/lo toco/lo hago viejo/me vuelvo creyente/camino/despaciosamente/por la liviana/extensión/del día”.

El tiempo también es el que ofrece calma. De este modo, en “Aura”, el poema termina buscando una especie de tinglado en el día: “bajo el dulce/amparo/de las horas”. Otro tono puede hallarse en “Después de la enfermedad”, donde se describe un momento de “ira” y de “crueldad” que no se cuenta. Y no se cuenta, al parecer, porque lo importante son aquellos hechos. Cuando aparece la cura, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Pero nada puede cambiar lo que se supone se dijo o se hizo. El tema es el arrepentimiento, pero también la emergencia de una de sus otras caras, la de permitirse un nuevo comienzo. El poema termina con un toque de esperanza pero también de fuerza para algo nuevo: “Nada podrá borrar el pasado/-todos sabemos/que el pasado/es indestructible-/y, sin embargo,/las palabras nuevas/son también cosas,/pequeñas balsas/adonde estar un rato/adonde tender el cuerpo/y escuchar como Ulises,/amarrado a las velas de un barco,/el canto dulce de la oportunidad”.

El tiempo también es el que ofrece calma. De este modo, en “Aura”, el poema termina buscando una especie de tinglado en el día: “bajo el dulce/amparo/de las horas”. Otro tono puede hallarse en “Después de la enfermedad”, donde se describe un momento de “ira” y de “crueldad” que no se cuenta. Y no se cuenta, al parecer, porque lo importante son aquellos hechos. Cuando aparece la cura, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Pero nada puede cambiar lo que se supone se dijo o se hizo. El tema es el arrepentimiento, pero también la emergencia de una de sus otras caras, la de permitirse un nuevo comienzo. El poema termina con un toque de esperanza pero también de fuerza para algo nuevo: “Nada podrá borrar el pasado/-todos sabemos/que el pasado/es indestructible-/y, sin embargo,/las palabras nuevas/son también cosas,/pequeñas balsas/adonde estar un rato/adonde tender el cuerpo/y escuchar como Ulises,/amarrado a las velas de un barco,/el canto dulce de la oportunidad”.

En el ya mencionado video de escritores, Battilana sostiene como parte de su interés poético lo que llama lo mínimo, “lo chiquito”. Ver crecer el pasto, tratar de ver lo no evidente. Un hombre, entonces, se revela más en un pequeño gesto. A sus ojos, es allí donde se ve lo que somos. Es, al mismo tiempo, una mirada poética del mundo. Esto puede advertirse en “El viento”: “miro con cierta fascinación cómo el aire puede/hacer del tiempo un pedazo de materia”. Es estar atento y alerta. Es mirar para descubrir un primer nivel de asombro. Porque justamente es el paseo por lo cotidiano lo que modela y trasmite una experiencia a contar.

Por cierto, lo que se percibe no es cualquier detalle. No es el ruido cotidiano, ese ruido que termina volando por los aires. En “Bosque de hielo”, se puede notar esa mirada de contemplación y de asombro. Las cosas parecen tener una vida más allá de su inmovilidad. Producen en los ojos del curioso algo que nace de lo quieto, lo inmóvil. “…las ramas de los arboles/ apenas se movían/y la quietud/era/el único estrépito/la más maravillosa/agitación”. La mirada orientadora es la atención sobre lo que se supone no tiene interés material. Bien podría decirse, que la poesía es empujar nuestra forma de ser esencial hasta los bordes de un mundo olvidado.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Acompañar, vivir el mundo. Es una suerte de consigna que, muchas veces, Battilana parece escribir en la frente de sus lectores. No es solo percibir, es acompañar y vivir, es obrar, hacer. [/blockquote]

5. En el año 2002, en la prestigiosa revista Hablar de poesía, Battilana escribe un breve pero fulgurante ensayo sobre el poeta santafesino Juan Manuel Inchauspe. Lo primero que me sorprende es desde qué lugar lo lee. Es un hallazgo, dice, un descubrimiento para los jóvenes de los años 90. Esa sensación de asombro la había vivido, también en Buenos Aires, pero a partir de los gestos y las palabras de otro poeta. Es lo que sentí cuando, durante ese mismo período y en el subsuelo de la librería Fausto, asistí a un taller literario coordinado por Daniel Freidemberg. En uno de los encuentros, el autor de Diario en la crisis menciona a Inchauspe como una especie de descubrimiento tardío. Se trata, entonces, de un poeta que impacta, (creo que también es esto lo que le sucede a Battilana). Impacta, justamente, por que consigue atrapar al lector con un puñado de estupendos poemas, donde la página bien escrita y la emoción aparecen entrelazadas maravillosamente. Un verdadero golpe en la cara, como pedía William Burroughs para los buenos libros. En segundo lugar, mi sorpresa radica, en que, en algún punto, viví a Inchauspe de otra manera. En todo caso, tiene que ver con que nací en Santa Fe. Lo conocí, en efecto, en los años 80, en el período en que participé de dos talleres literarios, uno con Hugo Gola y otro con Edgardo Ruso. En los dos espacios, en algún momento, compartimos con Inchauspe no solo reuniones sino la lectura de sus propios poemas. También fui a escucharlo varias veces, en distintos lugares de la ciudad de Santa Fe, el Paraninfo, el anexo de la Universidad. Siempre leía un par de poemas y, entre ellos, siempre recitaba especialmente “La araña”. Junto a otros jóvenes poetas, también compartí varias reuniones, con cerveza de por medio, en el bar La Modelo. En esos encuentros no hablaba de él sino de otros, de Gola por ejemplo, pero, sobre todo, de Juan José Saer. Glosa, decía, es un homenaje a los amigos de acá. Lo que intento decir es que para nosotros ya era un gran escritor que, como Jacobo Fijman, no necesitó escribir los innumerables libros de Juan Gelman para ser un poeta mayor.

Quizás no sea del todo incorrecto sostener que Battilana (por supuesto que también me incluyo) es uno de los poetas de los años 90 que puede sostenerse en una de las mágicas ramas poética de Juan Manuel Inchauspe. Y no solo por la línea lirica sino por aspectos que son constitutivos de su poesía. Especialmente tres que ya fueron suficientemente señalados más arriba y que el autor de Ramitas explica con solvencia en su ensayo: recursos mínimos, la observación sobre lo nimio, y la Idea de fracaso.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La mirada orientadora es la atención sobre lo que se supone no tiene interés material. Bien podría decirse, que la poesía es empujar nuestra forma de ser esencial hasta los bordes de un mundo olvidado.[/blockquote]

6. Basta mirar la realidad al voleo desde cualquier ventana, sin hacer el esfuerzo de tener a mano el rigor de las estadísticas, para decir sin vuelta que la actual situación editorial no es motivo de celebraciones. Algo, no obstante, hay en las empresas de largo aliento que las instituciones y los escritores han hecho en muchos años, ya que es posible ver una estela de ediciones, sobre todo de tono independiente, con numerosos títulos y variedad de gustos. Al editar la obra completa de Battilana, la editorial Caleta Olivia consigue entrar dentro de ese verdadero campo de resistencia del libro. En los últimos tiempos se han editado en otro sellos editoriales muchas obras reunidas, entre otras, la de Estela Figueroa, Marilyn Contardi, Beatriz Vallejos, Ricardo Herrera, Mirta Rosenberg, Claudia Masin…

Algo revelan las obras reunidas. No es la lectura de un solo volumen o el contraste con otro. Hay algo más. Es el vínculo silencioso entre el tiempo y el trabajo. Desde hace un tiempo pienso que una obra reunida no es, por cierto, el simple amontonamiento de libros en uno solo. Pienso que es algo parecido a una luz interior del mundo de una mujer (o de un hombre). Los libros, de una obra reunida, son una especie de velas errantes trazando sobre el cielo del tiempo un hermoso arco iris del mundo. Ramitas, por cierto, cumple con esa hermosa travesía que en su recorrido muestra algo del mundo de un poeta.

Como se adelantó, en su robusto ensayo, el fundador de F.O.R.J.A, investiga la naturaleza del capital fijo y circulante en territorio nacional y descubre que, mayormente, tiene procedencia británica, además, sin ser un estudio de la lucha de clases, establece una relación entre endeudamiento y extranjerización, que es tributaria del marxismo, lo que le permite comprender y explicar la “dinámica social”, de un “pueblo exportador de materias alimenticias” que padece hambre.

Como se adelantó, en su robusto ensayo, el fundador de F.O.R.J.A, investiga la naturaleza del capital fijo y circulante en territorio nacional y descubre que, mayormente, tiene procedencia británica, además, sin ser un estudio de la lucha de clases, establece una relación entre endeudamiento y extranjerización, que es tributaria del marxismo, lo que le permite comprender y explicar la “dinámica social”, de un “pueblo exportador de materias alimenticias” que padece hambre. En el registro hegemónico, el texto de Scalabrini Ortiz, es un documento sobre la administración local británica del sistema-mundo. Argentina aparece en escena como una especie de enclave, en un contexto mundial dominado por quienes tienen el control de la fuerza del trabajo, de los recursos naturales y de los medios de pago y constituyen la clase dominante transnacional que opera a partir una lógica territorial, comercial y financiera estratégicamente organizada.

En el registro hegemónico, el texto de Scalabrini Ortiz, es un documento sobre la administración local británica del sistema-mundo. Argentina aparece en escena como una especie de enclave, en un contexto mundial dominado por quienes tienen el control de la fuerza del trabajo, de los recursos naturales y de los medios de pago y constituyen la clase dominante transnacional que opera a partir una lógica territorial, comercial y financiera estratégicamente organizada.

1. Varias décadas atrás, Enrique Pezzoni, escribe unas notas en la que señala que en el primer libro de un poeta es posible advertir las marcas de toda su obra. Su análisis de la poesía de Alberto Girri, por este motivo, comienza con el examen de los poemas de su primer volumen. En efecto, lo que aparece allí, se desarrolla, con más potencia e intensidad, en los textos posteriores. Se trata, entonces, de una construcción que, de un modo u otro, va desplegándose en el tiempo con materiales que ya podemos reconocer en el comienzo de su escritura publicada. Hay, por supuesto, otros aspectos, pero esa es, digámoslo directamente, la idea madre.

1. Varias décadas atrás, Enrique Pezzoni, escribe unas notas en la que señala que en el primer libro de un poeta es posible advertir las marcas de toda su obra. Su análisis de la poesía de Alberto Girri, por este motivo, comienza con el examen de los poemas de su primer volumen. En efecto, lo que aparece allí, se desarrolla, con más potencia e intensidad, en los textos posteriores. Se trata, entonces, de una construcción que, de un modo u otro, va desplegándose en el tiempo con materiales que ya podemos reconocer en el comienzo de su escritura publicada. Hay, por supuesto, otros aspectos, pero esa es, digámoslo directamente, la idea madre. En “Cazadores y recolectores”, describe el paisaje de un lugar en la pampa. Recuerda el pasado indígena, no como un fantasma del pasado dispuesto a volver cada tanto como una simple nube en la memoria. Es algo más vital. Cuando uno termina de leer el poema algo sigue latiendo, algo, digamos, que allí está, pero no aparece, no se nombra con todas las palabras. El ausente es la vida indígena que ya no está dominando la escena. En este punto hay una línea denuncialista -expresión que Oscar Terán emplea para analizar el discurso de los intelectuales argentinos de 1960- pero no en un tono alto como lo hace el autor de Nuestros años sesenta para aquella verdadera temporada de pasiones, sino en un tono bajo. Esto es, el poeta denuncia, aunque parece que no lo hace directamente. Ese tono menor emerge, en algún momento de la lectura del poema, cuando justamente el poeta no puede dejar de describir ese paisaje sin dejar de señalar de algún modo el peso de su historia.

En “Cazadores y recolectores”, describe el paisaje de un lugar en la pampa. Recuerda el pasado indígena, no como un fantasma del pasado dispuesto a volver cada tanto como una simple nube en la memoria. Es algo más vital. Cuando uno termina de leer el poema algo sigue latiendo, algo, digamos, que allí está, pero no aparece, no se nombra con todas las palabras. El ausente es la vida indígena que ya no está dominando la escena. En este punto hay una línea denuncialista -expresión que Oscar Terán emplea para analizar el discurso de los intelectuales argentinos de 1960- pero no en un tono alto como lo hace el autor de Nuestros años sesenta para aquella verdadera temporada de pasiones, sino en un tono bajo. Esto es, el poeta denuncia, aunque parece que no lo hace directamente. Ese tono menor emerge, en algún momento de la lectura del poema, cuando justamente el poeta no puede dejar de describir ese paisaje sin dejar de señalar de algún modo el peso de su historia. El tiempo también es el que ofrece calma. De este modo, en “Aura”, el poema termina buscando una especie de tinglado en el día: “bajo el dulce/amparo/de las horas”. Otro tono puede hallarse en “Después de la enfermedad”, donde se describe un momento de “ira” y de “crueldad” que no se cuenta. Y no se cuenta, al parecer, porque lo importante son aquellos hechos. Cuando aparece la cura, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Pero nada puede cambiar lo que se supone se dijo o se hizo. El tema es el arrepentimiento, pero también la emergencia de una de sus otras caras, la de permitirse un nuevo comienzo. El poema termina con un toque de esperanza pero también de fuerza para algo nuevo: “Nada podrá borrar el pasado/-todos sabemos/que el pasado/es indestructible-/y, sin embargo,/las palabras nuevas/son también cosas,/pequeñas balsas/adonde estar un rato/adonde tender el cuerpo/y escuchar como Ulises,/amarrado a las velas de un barco,/el canto dulce de la oportunidad”.

El tiempo también es el que ofrece calma. De este modo, en “Aura”, el poema termina buscando una especie de tinglado en el día: “bajo el dulce/amparo/de las horas”. Otro tono puede hallarse en “Después de la enfermedad”, donde se describe un momento de “ira” y de “crueldad” que no se cuenta. Y no se cuenta, al parecer, porque lo importante son aquellos hechos. Cuando aparece la cura, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Pero nada puede cambiar lo que se supone se dijo o se hizo. El tema es el arrepentimiento, pero también la emergencia de una de sus otras caras, la de permitirse un nuevo comienzo. El poema termina con un toque de esperanza pero también de fuerza para algo nuevo: “Nada podrá borrar el pasado/-todos sabemos/que el pasado/es indestructible-/y, sin embargo,/las palabras nuevas/son también cosas,/pequeñas balsas/adonde estar un rato/adonde tender el cuerpo/y escuchar como Ulises,/amarrado a las velas de un barco,/el canto dulce de la oportunidad”.

Otra criatura cinematográfica muy citada al hablar de la nueva serie de Netflix es el Patrick Bateman de “American Psycho”, un personaje extremo carente del carisma de Joe o Dexter. Este yuppie criminal fue imaginado por Breat Easton Ellis para retratar la superficialidad de los años 80’ durante la era Reagan. Sin embargo al momento del estreno muchos críticos no se centraron en esa intención histórica, alarmados por la violencia de que el film exhibe, particularmente sobre los personajes femeninos. Aunque halagaron la actuación de Christian Bale, hubo medios como Los Ángeles Times que se mostraron preocupados porque parte del público podía tomar la película como una “broma cool”. Existe cierta creencia de que la gente imita acríticamente lo que ve en la pantalla, careciendo de la capacidad para tomar distancia de la ficción. Es una idea similar a lo que siempre plantearon los sectores conservadores que buscaron regular el acceso del público a contenidos explícitos o incorrectos. Esto dispara una pregunta incómoda ¿Se puede tener una mirada crítica sobre series y películas sin caer en una conducta censora o policíaca? Es necesario desmenuzar las ficciones para entender la moral del psicópata, sea este un carismático librero o un asesino enmascarado.

Otra criatura cinematográfica muy citada al hablar de la nueva serie de Netflix es el Patrick Bateman de “American Psycho”, un personaje extremo carente del carisma de Joe o Dexter. Este yuppie criminal fue imaginado por Breat Easton Ellis para retratar la superficialidad de los años 80’ durante la era Reagan. Sin embargo al momento del estreno muchos críticos no se centraron en esa intención histórica, alarmados por la violencia de que el film exhibe, particularmente sobre los personajes femeninos. Aunque halagaron la actuación de Christian Bale, hubo medios como Los Ángeles Times que se mostraron preocupados porque parte del público podía tomar la película como una “broma cool”. Existe cierta creencia de que la gente imita acríticamente lo que ve en la pantalla, careciendo de la capacidad para tomar distancia de la ficción. Es una idea similar a lo que siempre plantearon los sectores conservadores que buscaron regular el acceso del público a contenidos explícitos o incorrectos. Esto dispara una pregunta incómoda ¿Se puede tener una mirada crítica sobre series y películas sin caer en una conducta censora o policíaca? Es necesario desmenuzar las ficciones para entender la moral del psicópata, sea este un carismático librero o un asesino enmascarado.

Tengo ganas de contarles una historia que sucedió en el norte de Mar del Plata, y que resume en ella tanto más que lo que se podría seguir explicando o describiendo.

Tengo ganas de contarles una historia que sucedió en el norte de Mar del Plata, y que resume en ella tanto más que lo que se podría seguir explicando o describiendo.

Pocos años atrás Erik Olin Wright anduvo por el Río de la Plata, presentando su libro más reciente: Construyendo utopías reales (2014). Un libro singular, sin duda: en un contexto global donde las desigualdades crecen sin freno –desigualdades tanto socioeconómicas como en relaciones de poder– la búsqueda de alternativas al capitalismo aparece como un desafío ético. Pero lo apasionante es que la aparente paradoja del título (¿utopías reales?) es abordada con una estrategia sencilla, bien “analítica”: saltando sobre la dogmática obviedad de que cualquier propuesta de repensar lo establecido será tachada de “utopía”.

Pocos años atrás Erik Olin Wright anduvo por el Río de la Plata, presentando su libro más reciente: Construyendo utopías reales (2014). Un libro singular, sin duda: en un contexto global donde las desigualdades crecen sin freno –desigualdades tanto socioeconómicas como en relaciones de poder– la búsqueda de alternativas al capitalismo aparece como un desafío ético. Pero lo apasionante es que la aparente paradoja del título (¿utopías reales?) es abordada con una estrategia sencilla, bien “analítica”: saltando sobre la dogmática obviedad de que cualquier propuesta de repensar lo establecido será tachada de “utopía”. Aunque el término tiene varias y variadas interpretaciones en la discusión académica, Wright entiende al capitalismo como una economía de mercado combinada con una estructura social en la que existen al menos dos clases enfrentadas. En este sentido señala que cualquier sistema económico, ya sea capitalista, estatista o cooperativista, siempre será “de mercado” en la medida en que en él se coordinan intercambios voluntarios, ofertas, demandas y precios. En otras palabras, el mercado es preexistente al capitalismo y es posible pensar (y de hecho existen) mercados en los que los medios de producción estén en manos del Estado o sean gestionados por los propios trabajadores. Lo que caracteriza al capitalismo es el modo en que los propietarios del capital ejercen su poder a través de las empresas y el sistema económico.

Aunque el término tiene varias y variadas interpretaciones en la discusión académica, Wright entiende al capitalismo como una economía de mercado combinada con una estructura social en la que existen al menos dos clases enfrentadas. En este sentido señala que cualquier sistema económico, ya sea capitalista, estatista o cooperativista, siempre será “de mercado” en la medida en que en él se coordinan intercambios voluntarios, ofertas, demandas y precios. En otras palabras, el mercado es preexistente al capitalismo y es posible pensar (y de hecho existen) mercados en los que los medios de producción estén en manos del Estado o sean gestionados por los propios trabajadores. Lo que caracteriza al capitalismo es el modo en que los propietarios del capital ejercen su poder a través de las empresas y el sistema económico. Wright enumera siete vías para alcanzar la meta de acrecentar el poder social. Esos caminos van desde la regulación estatista hasta el “socialismo participativo”, pasando por algunas variantes de la socialdemocracia y del socialismo de mercado. Cada uno de estos modelos presenta algún tipo de acuerdo favorable al empoderamiento social, lo cual se hace factible sólo si se implementan conjuntamente. Así, tanto la regulación estatal (que no es lo mismo que el estatismo autoritario) como las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, organizadas con el fin de producir bienes y servicios, confluyen en el mismo sentido. La participación de los trabajadores en la organización y en la propiedad de las acciones de las empresas (como ejemplo, las empresas recuperadas pero de ningún modo debería ser solo allí), la participación social en la elaboración de políticas públicas y en el control de su ejecución (por ejemplo en los presupuestos participativos) son algunas formas de constituyen “arreglos institucionales” alternativos.

Wright enumera siete vías para alcanzar la meta de acrecentar el poder social. Esos caminos van desde la regulación estatista hasta el “socialismo participativo”, pasando por algunas variantes de la socialdemocracia y del socialismo de mercado. Cada uno de estos modelos presenta algún tipo de acuerdo favorable al empoderamiento social, lo cual se hace factible sólo si se implementan conjuntamente. Así, tanto la regulación estatal (que no es lo mismo que el estatismo autoritario) como las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, organizadas con el fin de producir bienes y servicios, confluyen en el mismo sentido. La participación de los trabajadores en la organización y en la propiedad de las acciones de las empresas (como ejemplo, las empresas recuperadas pero de ningún modo debería ser solo allí), la participación social en la elaboración de políticas públicas y en el control de su ejecución (por ejemplo en los presupuestos participativos) son algunas formas de constituyen “arreglos institucionales” alternativos. “Parece bastante mezquino quejarse después de haber vivido 72 años en esta extraordinaria forma de existencia que pocas moléculas en el universo llegan a experimentar”, dejó escrito Erik Olin Wright en su nota de despedida. “De hecho, utilizar la palabra ‘experiencia’ es maravilloso. Los átomos no tienen experiencia. No son más que materia. Todo lo que soy es materia. Pero organizada de forma tan compleja a varios niveles, que es capaz de reflexionar sobre sí misma y lo extraordinario que ha sido estar vivo y consciente de estar vivo”.

“Parece bastante mezquino quejarse después de haber vivido 72 años en esta extraordinaria forma de existencia que pocas moléculas en el universo llegan a experimentar”, dejó escrito Erik Olin Wright en su nota de despedida. “De hecho, utilizar la palabra ‘experiencia’ es maravilloso. Los átomos no tienen experiencia. No son más que materia. Todo lo que soy es materia. Pero organizada de forma tan compleja a varios niveles, que es capaz de reflexionar sobre sí misma y lo extraordinario que ha sido estar vivo y consciente de estar vivo”.