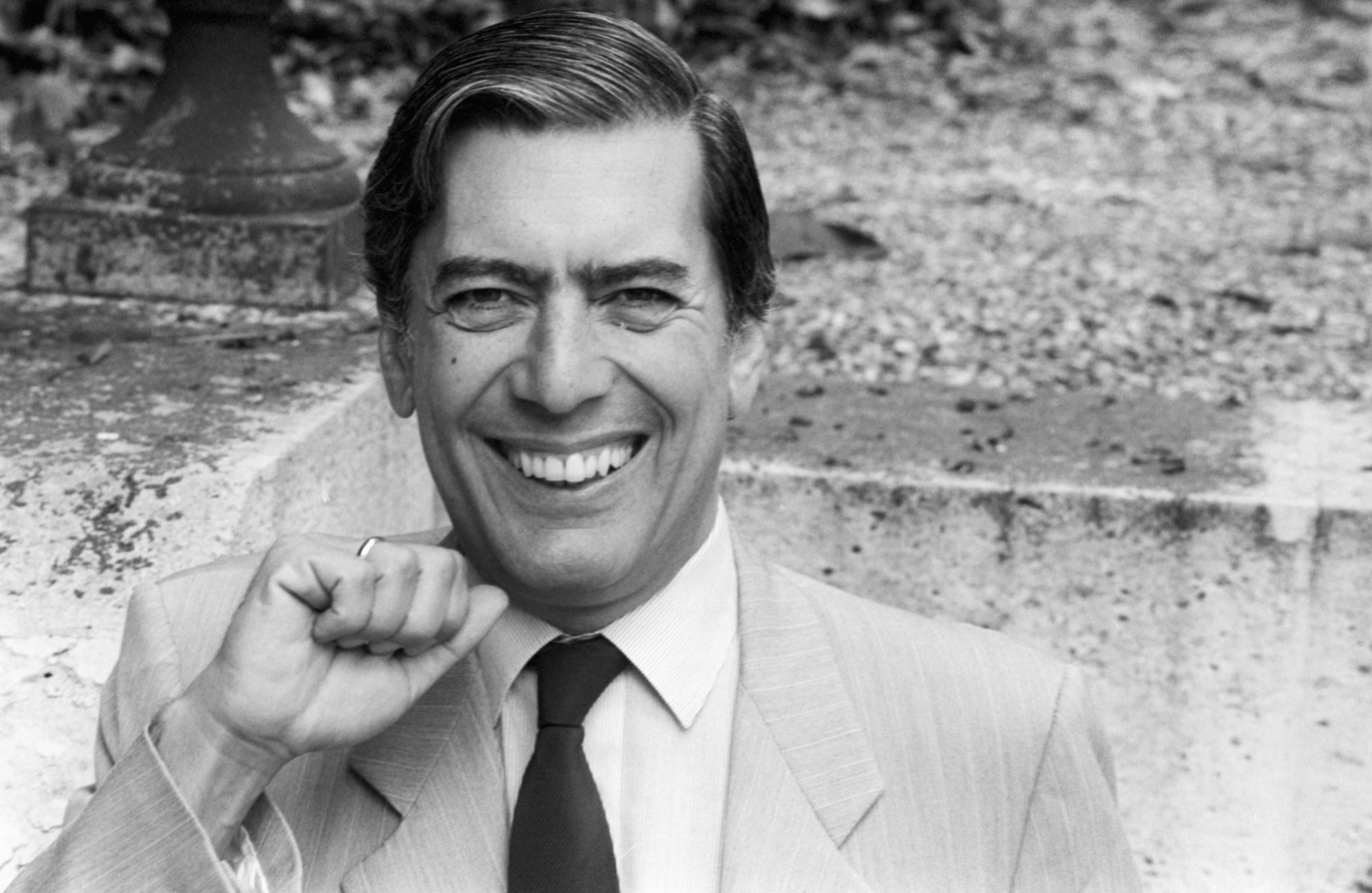

Mario Vargas Llosa y la tribu de los liberales

Premio Nobel de Literatura y defensor a ultranza del liberalismo en América Latina, el escritor peruano viaja en el ensayo La llamada de la tribu (Alfaguara) a través de las vidas y las obras de los pensadores que intentaron domar sin éxito la voracidad del capitalismo.

Acerca de Frankenstein

El 1 de enero pasado cumplía 200 años Frankenstein, la novela de Mary Shelley. La publicación de una edición especial del Massachusetts Institute of Technology resulta una buena oportunidad para ver qué tiene para decirnos esta fábula adolescente dos siglos más tarde.

Esquirlas de los Oscar

Los Oscar tienen tantos detractores como seguidores. Pero de cada entrega siempre quedan esquirlas. Una semana después, los ganadores y los perdedores siguen siendo los mismos. Benditos sean los ojos que miran…y las palabras que pueden seguir ponderando y criticando. (más…)

El desmonte en Salta «la fea»

En la provincia de Juan Manuel Urtubey las topadoras avanzan sin control, ignorando la Ley de Bosques, sobre todo si las tierras pertenecen a los amigos y socios del gobernador.

“Salta la linda”: así la llaman en una canción y de verdad le hacen justicia. Pero parece que a muchos de sus funcionarios esto dejó de importarles: autorizaron el desmonte de cerca de 9.000 hectáreas en una finca en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.

“Salta la linda”: así la llaman en una canción y de verdad le hacen justicia. Pero parece que a muchos de sus funcionarios esto dejó de importarles: autorizaron el desmonte de cerca de 9.000 hectáreas en una finca en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.

La propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Otro de los dueños de la Finca Cuchuy SA es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.

La organización ecologista Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y logrado frenar el desmonte, al menos hasta que sus activistas fueron detenidos. En el mes de enero pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos, lo que motivó una nueva denuncia. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.

“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente” advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de cuatro comunidades indígenas.[/blockquote]

La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, donde se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, de las cuales lleva desmontadas más de 5.000.

Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Urtubey salió a responder las acusaciones y aseguró que “la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo” y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 “se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización”.

Aseguraron además que la Ley de Bosques Nativos establece que las provincias son las que dictan sus ordenamientos territoriales y que en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La autorización del cambio de uso de suelo en esa finca fue dispuesta mediante el decreto 2211/10, que aprobó el procedimiento de análisis de proyectos a nivel predial.

Ante esta polémica el gobierno nacional tomó intervención mediante el Ministerio de Ambiente de la Nación que emitió una nueva resolución, la 56/2018, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, donde respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados en las más de 40.000 hectáreas desforestadas hasta el momento bajo estas autorizaciones; y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.

A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció finalmente que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.

A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció finalmente que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.

Aunque esto parece no importar mucho en Salta, ya que los últimos días de febrero la organización ecologista Greenpeace advirtió que mediante sobrevuelos realizados durante ese mes, detectó el desmonte de 300 hectáreas en la estancia. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.

La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por diferentes miembros de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.

La Ley de Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte –para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala– y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.

[blockquote author=»» pull=»normal»]“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes”, dice Hernán Giardini, de Greenpeace.[/blockquote]

Las rezonificaciones que avala el gobernador Urtubey cambian zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación, y el propio presidente.

Finalmente, Greenpeace denunció que el proyecto de ley para penar este tipo de delitos forestales realizados por los terratenientes, avalados por autoridades políticas, se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.

“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.

En base a Greenpeace / El Tribuno / Tiempo Argentino / El Federal