Sin azul no hay verde

Once organizaciones piden al Gobierno que intervenga para proteger el Mar Argentino, la ecorregión más grande del país, con un tercio del territorio nacional. Su biodiversidad está amenazada por la contaminación y la sobrepesca.

Hablemos de republicanismo

El libro «Razones públicas» de Andrés Rosler propone retomar el debate sobre el republicanismo. Fuera de las oposiciones mediáticas y del debate pueril, viene a proponer una discusión sólida sobre un modo de entender y de organizar la política.

Cinco puntos para repensar el tema de los “alquileres»

El proyecto de ley que pretende regular el comercio de los alquileres, ya cuenta con unánime aprobación del Senado, y fue presentado en Diputados. Además de ser una discusión política, es un tema ciudadano y de conocimiento. Aquí Mario Daniel Villagra señala cinco puntos que deberían ser centrales en el debate.

- La manera en que presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es más apropiada para entender el caso: “propietario vs inquilinos”, o viceversa. Así plateado, parece más una operación mediática de las cámaras inmobiliarias, quienes son los que encarecen el precio de un alquiler. El contrato de alquiler se podría efectuar entre propietario e inquilinos. Es más, muchas veces existe una buena relación entre ambas partes; y, en otros casos, ambos ven un problema en las inmobiliarias, sea por mal desempeño, sea por sus irregularidades.

- Enfrentar a propietarios e inquilinos es falso, pues no estamos hablando de un cambio revolucionario, ni siquiera de medidas de izquierda, simplemente son reformas. En ese sentido, lo que se piden son políticas que ayLa manera en presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es la uden a apalear la desigualdad: es decir, este problema, en principio, es de conocimiento y necesita de la política (el alquiler, según David Harvey, es un mecanismo de segundo orden en el traspaso de un sector a otro, de los asalariados a los propietarios). Dependiendo la provincia, el alquiler equivale a entre 45 y 60 % de los salarios. Entonces, el consenso, antes que nada, tiene que ser de conocimiento, lueg

o de la política.

o de la política. - En ese sentido, si de políticas se tratan, el problema debe ser planteado a largo plazo. Entonces, si salimos de pensar que es un enfrentamiento entre “inquilinos vs propietarios”, identificaremos claramente que a lo que se apunta es a la especulación y el lucro —especulación de las cámaras inmobiliarias y lucro de aquellos que tienen, no una o dos viviendas, sino cien—. Entonces, pensar una política pública implicaría cómo hacer que paulatinamente para que los inquilinos, si así lo desean, pasen a tener su casa propia.

- Para eso, hay que pensar un plan con lo que ya hay: casas deshabitadas, propietarios que lucran con el Derecho a la Vivienda, falta de políticas en relación a los alquileres, donde, evidentemente, aún manda el mercado. Aquí no se trata de adjuntar argumentos tales como “caerá la ganancia de los propietarios”; “se perjudican inquilino y propietarios”, pues eso es quedar un paso atrás del piso que se ha logrado hasta el momento.

- Por ahora hemos hablado de inquilinos, propietarios, políticas públicas y conocimiento. Quienes no quieren que se los nombre en todo este asunto son los Bancos y los Banqueros. Entonces, inquilinos y propietarios, que es falso que están enfrentados con este conflicto, deberían exigir, más que a las cámaras inmobiliarias que hacen sus negocios —que también hay que exigirles responsabilidad social—, a la clases política que interpele a los bancos para que establezcan créditos blandos para que un asalariado pueda paulatinamente ir haciendo su casa propia y no morir en el intento.

Más allá de estos puntos, lo que se consiguió hasta el momento es fruto de la toma de conciencia —conocimiento—. Ahora sabemos de la existencia de un sujeto político —inquilino— que cuenta con más de 7 millones de habitantes en Argentina, y más aún si tenemos en cuenta las personas que viven en un hogar. Ese sujeto nació, toma cuerpo y ahora quiere políticas públicas para solucionar los problemas que lo vienen afectando desde hace mucho tiempo. En el fondo, el capitalismo nunca pudo —ni quisiera— solucionar el problema de la vivienda de las clases trabajadoras. Pero de eso se trata: superar los males que heredamos del capitalismo; construir una nueva sociedad. Y para eso, inquilinos, propietarios y políticos, tienen que llegar a un consenso del conocimiento y poner el brazo de la política a disposición para lograr los cambios.

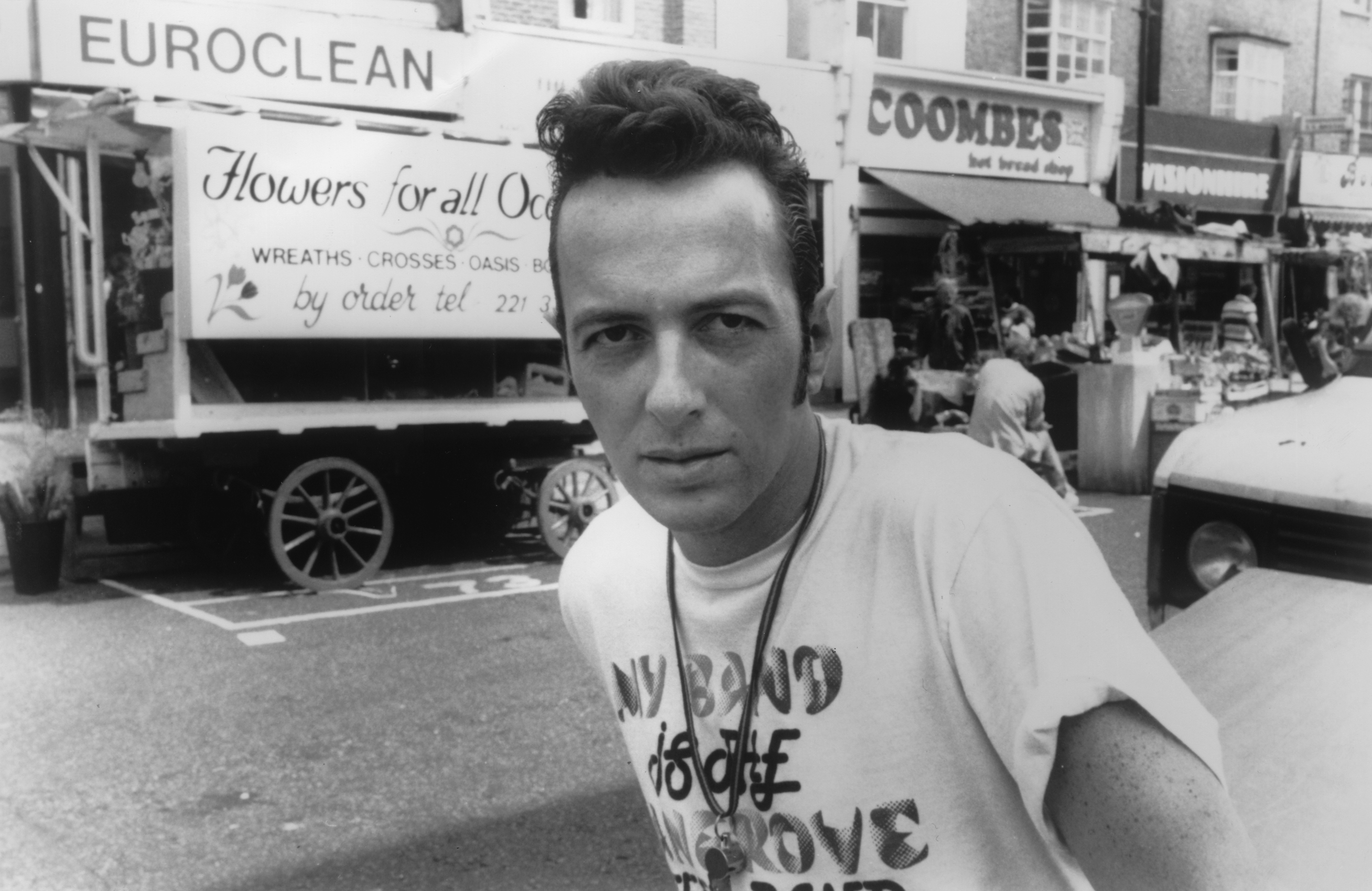

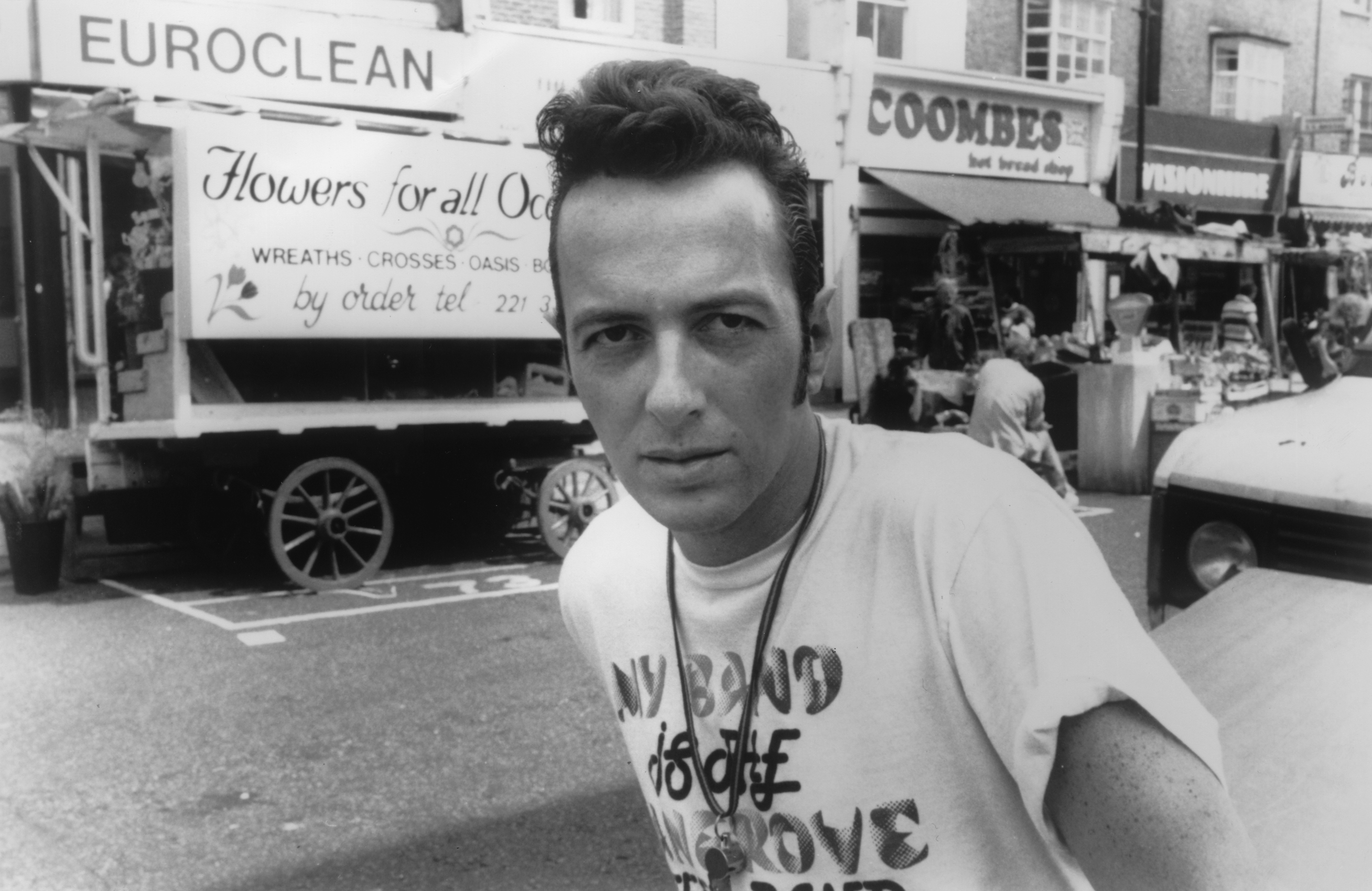

El señor de los pupilos

Marcó una época y un estilo. Favoreció una ideología y propuso una mirada sobre la Argentina y el mundo. Todos (o casi todos) querían sentarse frente a él. Entrevistó a los líderes mundiales de mayor trascendencia. Se llamaba Bernardo Neustadt. Fue el periodista más amado y mas odiado. De una manera u otra, siempre vuelve. (más…)