La ciencia argentina en la encrucijada

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la república, la ciencia argentina está sometida a una feroz agresión. La candidatura del economista libertario fue muy cuestionada en la comunidad científica y Milei le ha pagado con la misma moneda.

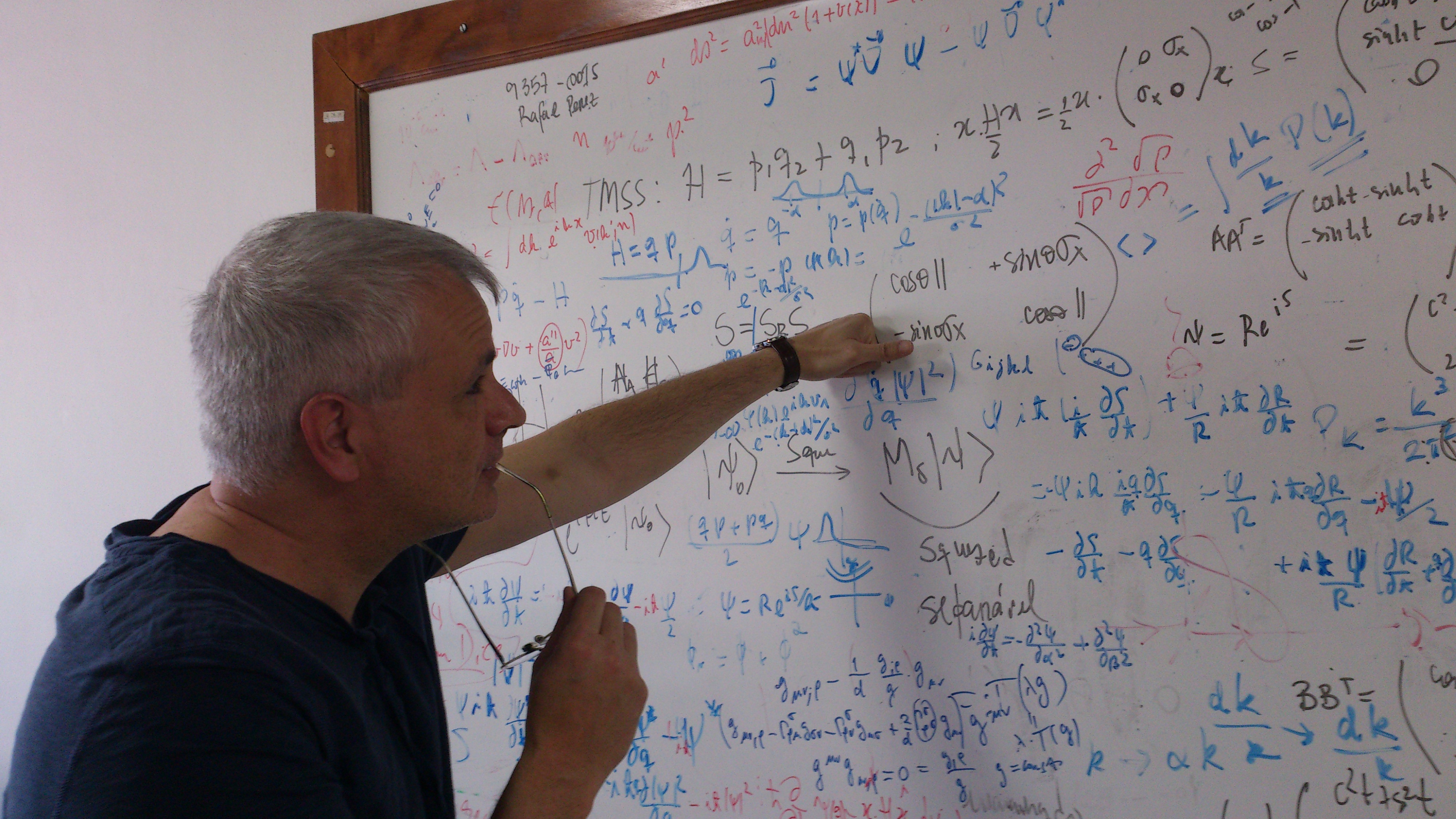

CONICET, institución emblema de la ciencia argentina.

No hizo realidad sus ideas más primitivas cuando proclamó: “voy a cerrar el CONICET”, pero varias de sus iniciativas en el área han sido muy dañinas. Hace pocos días, la presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la innovación (I+D+i) Alicia Caballero, informó que el principal organismo de financiamiento de la actividad científica en el país no tiene previsto abrir nuevas convocatorias para financiar proyectos de investigación. La parálisis de la Agencia ya se veía venir desde abril, cuando todos los vocales de su directorio renunciaron a sus cargos, disconformes con la brutal contracción del presupuesto destinado al sector.

Al virtual cierre de la Agencia, se suma la degradación de los salarios de los investigadores, que cayeron incluso por debajo del ya muy bajo nivel en el que los había dejado la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Las remuneraciones de los científicos argentinos nunca fueron altas, pero los investigadores hoy perciben salarios al menos dos o tres veces inferiores a las de sus colegas de Brasil, Chile o Uruguay. Con este nivel de ingreso, la vida cotidiana se hace cuesta arriba y muchos investigadores se ven tentados a buscar otros horizontes. Se acelera el éxodo y en muchos casos los que primero salen (hacia el exterior y el sector privado) suelen ser los más talentosos.

Para completar este triste panorama, también hay un mensaje desesperanzador para la juventud que aspira a desarrollar una vocación científica: con Milei, se ha contraído de forma drástica el número de becas doctorales destinadas a la formación de las nuevas generaciones de investigadores, y se ha reducido el número de plazas disponible para la incorporación a la Carrera del Investigador Científico del CONICET.

Los investigadores hoy perciben salarios al menos dos o tres veces inferiores a las de sus colegas de Brasil, Chile o Uruguay. Con este nivel de ingreso, la vida cotidiana se hace cuesta arriba y muchos investigadores se ven tentados a buscar otros horizontes. Se acelera el éxodo y en muchos casos los que primero salen (hacia el exterior y el sector privado) suelen ser los más talentosos.

HUNDIR EL SISTEMA DE CIENCIA Y TÉCNICA

En una sociedad democrática, las decisiones sobre cuántos recursos destinar al área de ciencia y técnica, y sobre cómo distribuirlos, no pueden ser concebidas como una atribución de la comunidad científica.

La ciencia se financia con recursos públicos, siempre escasos, por lo que los investigadores (quienes tienen sus propios intereses sólo en parte coincidentes con el interés general) deben estar dispuestos a discutir con los representantes de la voluntad popular qué tipo de diseño institucional y qué tipo de políticas son las más apropiadas para promover la investigación de calidad.

Sin embargo, a lo que asistimos no es una política científica que pretende redefinir los objetivos del sistema de ciencia y técnica. El gobierno de Milei no se propone crear un sistema de investigación más volcado a promover aplicaciones prácticas o quiere imponer un cambio de énfasis en la relación entre las llamadas ciencias básicas y las aplicadas o entre investigación y sector privado. Lo que está haciendo es trabajar para hundir el sistema de ciencia y técnica.

En las actuales condiciones de asfixia presupuestaria, el proyecto científico argentino en su conjunto se encamina hacia la muerte por inanición. Si el gobierno no corrige el rumbo, el daño será muy difícil de reparar, al menos en el horizonte temporal de nuestras vidas. Es el mayor reto que la ciencia argentina enfrenta en la era democrática inaugurada en 1983, y quizás en toda su historia.

EQUILIBRIO FISCAL A CUALQUIER COSTO

Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

Suele afirmarse que un sistema de ciencia y técnica potente es fundamental para promover el crecimiento económico, dotar de mayor complejidad al tejido productivo y elevar la calidad de vida de la población. Promoción de la investigación científica de calidad y desarrollo son dos caras de la misma moneda.

Este razonamiento no conmueve a la Casa Rosada. Milei se aferra al argumento de que llegó al poder con un mandado muy explícito: equilibrio fiscal a cualquier costo (incluso si eso significa apartarse de las ideas libertarias por las que siente tanto aprecio) porque esa es la condición necesaria para que la maltrecha y entumecida economía argentina vuelva a crecer luego de más de una década de estancamiento. Una Argentina con más mercado y menos estado es el camino que nos devolverá la prosperidad perdida. En este proyecto y dadas las restricciones actuales, la inversión en ciencia está de más.

Para avanzar por esta senda, Milei dice inspirarse en Carlos Menem, el único líder político del siglo XX que merece un lugar en su galería de patriotas. Su admiración por Menem es conocida, y recientemente la ha vuelto a manifestar en la ceremonia de inauguración del busto del riojano en el Hall de Honor de la Casa Rosada. “Menem fue el mejor presidente de la historia argentina”, declaró en esa ocasión. Menem es su gran héroe modernizador, el que trabajó más y mejor que nadie para reconciliar al país con la economía de mercado, y el que por una década hizo del justicialismo un exitoso partido pro-capitalista. Teniendo en cuenta la centralidad de esta figura en el panteón que nuestro presidente idolatra, vale la pena volver sobre la manera en que Menem enfocó la cuestión científica durante su paso por el poder.

Una Argentina con más mercado y menos estado es el camino que nos devolverá la prosperidad perdida. En este proyecto y dadas las restricciones actuales, la inversión en ciencia está de más.

LOS NOVENTA Y LA CIENCIA

Para introducirnos en esta tarea es preciso comenzar despejando un equívoco. La visión predominante sobre la política científica de Menem está asociada a un episodio lamentable protagonizado por su ministro de economía, Domingo Cavallo. En 1994, en una entrevista periodística, la socióloga Susana Torrado, una reconocida investigadora del CONICET, dio a conocer estimaciones sobre la evolución del empleo que revelaban un fuerte aumento de la desocupación. Visto en perspectiva, era el inicio de una nueva etapa en la vida argentina en la que el crecimiento económico ya no sería acompañado por un aumento paralelo de la creación de puestos de trabajo.

Comenzaba el tiempo del desempleo estructural, que desde entonces nos acompaña como la sombra al cuerpo. Pero lo que entonces fue una verdadera novedad y también una gran decepción, irritó al volcánico Cavallo, que mandó a Torrado a “lavar los platos”. Ese comentario despectivo y misógino indignó a vastos sectores de la comunidad científica y provocó un escándalo que de tanto en tanto es evocado en nuestra vida pública.

El episodio mantiene su actualidad porque condensa, para muchos, el desprecio del peronismo convertido al credo neoliberal por la investigación científica. Sin embargo, no siempre se recuerda que, más tarde, Cavallo pidió disculpas por su gesto destemplado. Pero mucho más importante es tener presente que este episodio constituye un espejismo que, recreado una y otra vez en narraciones de la historia de la ciencia de impronta nacional-popular, nos impide calibrar bien qué sucedió en esos años. Porque lejos de degradar y desfinanciar a la actividad científica, el gobierno de Menem la promovió. Y mucho de lo bueno que hoy está en riesgo se lo debemos a las políticas delineadas en esos años, que deben concebirse como parte de una historia más larga de esfuerzos de la sociedad argentina por construir un sistema de ciencia y técnica capaz de dar respuesta a los desafíos del desarrollo.

En efecto, instituciones fundamentales del sistema de ciencia y técnica que hoy están siendo destruidas fueron puestas en pie durante la presidencia de Menem. El legado más perdurable del gobierno de Raúl Alfonsín en este campo se refiere a la democratización de las instituciones de ciencia y técnica y la renovación de su plantel de investigadores. Las puertas se abrieron para quienes habían sido marginados y en muchos casos forzados al exilio durante la dictadura militar de 1976-83.

En medio de las duras restricciones presupuestarias que enfrentó el primer gobierno de la democracia y que continuaron en los primeros años de la década de 1990, el sistema de ciencia y técnica no experimentó transformaciones de fondo. Pero una vez que el escenario de crisis macroeconómica y fiscal con el que Menem se encontró cuando llegó al poder fue quedando atrás, el control del sistema cayó en manos de funcionarios más competentes que los designados en 1989, el cuadro comenzó a cambiar, y en el curso de su segunda presidencia un nuevo panorama cobró forma.

DEL BELLO

Juan Carlos del Bello, pilar fundamental de la política científica menemista.

El edificio construido en esos años tuvo cuatro columnas principales. La primera fue la puesta en marcha en 1993, del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las universidades nacionales, que apuntaba a mejorar las remuneraciones de los docentes que realizaban investigación científica y a jerarquizar la producción científica. Actividad muy poco valorada en un sistema universitario con clara orientación hacia la función docente. En esos años, además, los programas de formación de posgrado se volvieron parte integrante de la oferta académica de la mayor parte de las universidades nacionales.

En 1996, a instancias de Juan Carlos del Bello, el principal arquitecto de la política de ciencia y técnica del gobierno de Menem, se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con el fin de promover la mejora de la calidad de la enseñanza en las casas de estudio. Con la CONEAU, en su momento muy resistida por la comunidad docente, se introdujo por primera vez la cultura de la evaluación externa en las instituciones universitarias.

La CONEAU estimuló, entre otras cosas, la incorporación de investigadores de tiempo completo en el plantel de las universidades nacionales.

Al año siguiente nació, también gracias a del Bello, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que hoy conocemos como Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la innovación (I+D+i). Desde entonces, la Agencia se convirtió en el principal financiador de investigación científica en nuestro país, volcando importantes recursos, en concursos abiertos y competitivos, para promover la investigación de calidad. La institución que en estos días ingresó en estado de coma tuvo al prestigioso físico Mario Mariscotti como su primer presidente.

Resulta inexacto afirmar que durante esos años el CONICET fue objeto de una particular hostilidad. Es cierto que la criatura de Bernardo Houssay no estuvo en el centro de las preocupaciones de la política del gobierno, que puso más énfasis y más recursos en promover la investigación en la universidad. Pero la tasa de crecimiento del plantel de investigadores del CONICET rondó el 3% anual, esto es, una cifra algo inferior a la del quinquenio anterior y algo superior al del quinquenio posterior.

Las bases del sistema de ciencia y técnica que hoy están siendo destruidas fueron puestas en pie durante la presidencia de Menem. El legado más perdurable del gobierno de Raúl Alfonsín en este campo se refiere a la democratización de las instituciones de ciencia y técnica y la renovación de su plantel de investigadores.

ETAPA DE CRECIMIENTO

Para evaluar mejor el significado de esta expansión hay que señalar que incluso en esa edad de oro de la inversión en el sector el presupuesto de ciencia y técnica estuvo lejos de alcanzar los niveles deseables: tocó su techo en 2013, cuando representó el 1,55% del presupuesto nacional y el 0,34 % del producto bruto, muy lejos de los niveles que se observan en los países desarrollados, donde la inversión en este terreno suele superar el 2% del producto. La idea de que esa fue una edad dorada también deber ser calificada por otro dato, tal vez más desalentador: entre 2013 y 2015, cuando la inversión en ciencia y técnica alcanzó sus máximos históricos con cerca del 0,35% del producto bruto, el gasto en subsidios se instaló por encima del 3,5 % y en 2014 llegó a superar el 4 % del producto. Esto significa que, en esos años de abundancia, la Argentina gastó diez veces más en subsidios al consumo –con un claro sesgo pro-rico–, que en invertir en ciencia.

Pero volvamos atrás en nuestro relato. En lugar de apostar a la expansión del CONICET, y por razones en parte descaradamente pragmáticas, en la década de 1990, el gobierno del peronismo pro-mercado promovió la creación de nuevas universidades que le iban a resultar políticamente más afines, sobre todo las nacidas en un territorio tan justicialista como el conurbano bonaerense (Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, Sarmiento, entre otras).

Pese a este nada sorprendente pecado de origen, las nuevas casas de estudio nacieron con un perfil de investigación más acusado y un mayor número de profesores de tiempo completo que el predominante en las grandes universidades dominadas por grupos afines al radicalismo (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán, Rosario) que hasta entonces hegemonizaban el panorama de la educación superior.

En la década de 1990, en muchos ámbitos de la vida argentina, la norma fue la retirada del Estado federal y los resultados, en muchos terrenos, como la educación primaria y secundaria, distaron de ser positivos. Visto en perspectiva, la combinación de cambio tecnológico y mercados más flexibles acompañada por un alza del desempleo y escasa preocupación por el desarrollo de redes de protección social produjeron grandes daños y terminaron restándole legitimidad social al giro hacia el mercado.

Pero en la esfera de la educación superior y la producción científica y tecnológica, el Estado recorrió, con bastante éxito, un camino distinto. En esos años se crearon nuevas casas de estudio e instituciones de investigación, aumentaron los recursos destinados a esta función y, sobre todo, se pusieron en marcha iniciativas de reforma del sistema de ciencia y técnica de gran envergadura, dirigidas a volverlo más dinámico y potente.

SIGLO XXI

La galardonada investigadora del CONICET Raquel Chan.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo los puentes. No todas las iniciativas desplegadas en esos años fructificaron. En el curso del último cuarto de siglo, nuestra ciencia atravesó momentos de holgura y otros de estrechez presupuestaria. Tuvo desarrollos muy valiosos y capítulos luminosos que a veces asociamos con nombres propios, como los de Gabriel Rabinovich (revelador de que no todo el talento científico surge de Buenos Aires) y Raquel Chan (revelador del papel central que están adquiriendo las mujeres en la actividad científica).

Tuvo también episodios que nos avergüenzan y por los que hoy los investigadores seguimos pagando un alto precio en términos de reputación y legitimidad como el silencio cómplice de las autoridades del área y de muchos científicos ante la falsificación de la información producida por el INDEC durante los años 2007-2015, una actitud reprochable porque la información estadística de calidad, además de un bien público que debe ser protegido y preservado, constituye la materia prima con la que se realizan muchas investigaciones en ciencias sociales, no pocas de ellas financiadas con recursos públicos.

En cualquier caso, en las últimas dos décadas hubo importantes novedades (la más importante, sin duda, la ya mencionada expansión del CONICET, que relegó a las universidades a un papel menor en el panorama de la investigación y en la definición de sus prioridades) pero no cambios estructurales al cuadro bosquejado más arriba. Y esto es así porque la ciencia es un proyecto de largo plazo, que debe trascender a los gobiernos y sus ambiciones refundacionales.

Esto significa que el sistema de ciencia y técnica que Milei hoy está destruyendo es, en alguna medida, y junto a esfuerzos más recientes, también un hijo directo de las reformas diseñadas en la década de 1990, que fueron las más ambiciosas y las mejor diseñadas desde la creación del CONICET en la década de 1950. Y fueron las mejor concebidas no sólo por la calidad intelectual y el profesionalismo de quienes las impulsaron (muy superior a las de los incompetentes funcionarios que hoy ocupan sus lugares), sino también porque el equipo que asesoró al presidente Menem en este campo tenía muy claro que, cualquiera sea la particular combinación de mercado y estado que preside una estrategia de desarrollo, la ciencia tiene que ser uno de sus pilares. Sería bueno que, en homenaje a su gran héroe, Milei pudiera aprender esta valiosa lección. Destruir el sistema de sistema de ciencia y técnica, lejos de servir para castigar la memoria o el legado de la etapa abierta en 2003, dañará un proyecto mucho más antiguo y más valioso, producto del esfuerzo colectivo de varias generaciones de argentinos.

Nuestro país está cambiando. Ha sido castigado por años de alta inflación y nulo estancamiento, y dañado por el incremento de la pobreza, la desigualdad y la incapacidad de crear empleo genuino y de calidad. A la luz de sus pobres resultados, no sorprende que la estrategia de crecimiento centrada en el cierre de la economía, los subsidios generalizados al consumo, la descontrolada expansión presupuestaria y la emisión sin respaldo que primó en las últimas dos décadas haya perdido gran parte de su atractivo.

Desde el fin del boom de las commodities a comienzos de la década de 2010, sus rendimientos han sido decrecientes y, por buenas razones, gran parte del electorado terminó por darle la espalda. País de bruscos cambios de rumbo, la Argentina hoy se lanza a una nueva experiencia, marcada por la contracción de la emisión y del gasto público, y en la que el mercado cobra gran relieve, a costa del estado, como promotor de crecimiento. Aunque cuenta con importantes apoyos, todavía es muy temprano para dictaminar si el nuevo norte puede ser social y políticamente sustentable y si tendrá la capacidad de producir más crecimiento y bienestar que el ciclo que se cierra ante nuestros ojos.

El sistema de ciencia y técnica que Milei hoy está destruyendo es hijo directo de las reformas diseñadas en la década de 1990, que fueron las más ambiciosas y las mejor diseñadas desde la creación del CONICET en la década de 1950.

MODERNIZAR EL ESTADO

Pero una cosa es segura: para avanzar por este camino, nuestro país necesita, además de una macroeconomía ordenada y mercados más competitivos, reformas que democraticen y mejoren el funcionamiento de sus mercados y contribuyan a impulsar el crecimiento con equidad. Esto significa que, también ahora, es imprescindible promover la modernización de las empresas, mejorar la articulación entre sector público y sector privado y, más que debilitar, fortalecer las capacidades del estado.

Argentina tal vez ya no necesite preservar oligopolios, privilegios sectoriales y cotos de caza como ese emblema del capitalismo de amigos que es el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, pero sí continuará requiriendo no menos sino más bienes públicos de calidad. Y esto significa, entre muchas otras cosas, que para avanzar hacia el desarrollo seguirá requiriendo más y mejor ciencia.

Ojalá los nuevos gobernantes de este país en declinación puedan advertir que, para insuflarle dinamismo al capitalismo nacional, más que el ideal de un mercado desprovisto de instituciones que semeja al del siglo XIX, deben trabajar para construir una organización productiva más compleja y dinámica, y más propensa a promover la innovación, que se apoye en la enorme capacidad de la actividad científica para promover el cambio productivo y mejorar la calidad de la vida humana. Ojalá los responsables de fijar el nuevo rumbo lo adviertan pronto y se decidan a revertir las desacertadas políticas de ciencia y técnica que han venido desplegando desde su arribo a la Casa Rosada. A la luz de la historia que hemos narrado, no sólo los que hicieron contribuciones importantes en las últimas décadas, sino incluso el ex presidente Menem, de estar vivo, podría agradecérselos. El tiempo corre, y cada día que pasa el daño es mayor y más difícil de reparar.

A pesar de haber generado, en principio, cierta expectativa tras la asunción de Macri que el Ministerio de Ciencia y Tecnología fuera el único en mantener a su titular, las cosas cambiaron demasiado rápido. A contramano de sus promesas de ampliar el presupuesto, el gobierno comenzó con un plan de recorte a los ingresos al CONICET -el principal organismo de investigación científica del país- una medida que dejaba afuera a más de 400 becarios que ya habían sido recomendados, lo que generó una encendida resistencia de parte de la comunidad científica y que tuvo como punto más álgido la toma de las instalaciones del Ministerio. La toma culminó a fines de año y tuvo como resultado un acuerdo entre ambas partes donde el ministro Lino Barañao se comprometió a no despedir a los más de 400 becarios que quedaron afuera e incorporarlos a otras áreas y otros organismos de ciencia y técnica donde se le respetaran tanto sus líneas de investigación como sus salarios.

A pesar de haber generado, en principio, cierta expectativa tras la asunción de Macri que el Ministerio de Ciencia y Tecnología fuera el único en mantener a su titular, las cosas cambiaron demasiado rápido. A contramano de sus promesas de ampliar el presupuesto, el gobierno comenzó con un plan de recorte a los ingresos al CONICET -el principal organismo de investigación científica del país- una medida que dejaba afuera a más de 400 becarios que ya habían sido recomendados, lo que generó una encendida resistencia de parte de la comunidad científica y que tuvo como punto más álgido la toma de las instalaciones del Ministerio. La toma culminó a fines de año y tuvo como resultado un acuerdo entre ambas partes donde el ministro Lino Barañao se comprometió a no despedir a los más de 400 becarios que quedaron afuera e incorporarlos a otras áreas y otros organismos de ciencia y técnica donde se le respetaran tanto sus líneas de investigación como sus salarios. a Plata, miembro de Conicet y dirigente de ATE-Conicet, a quien le hicimos algunas preguntas para profundizar mejor en los detalles del conflicto:

a Plata, miembro de Conicet y dirigente de ATE-Conicet, a quien le hicimos algunas preguntas para profundizar mejor en los detalles del conflicto: