Los outsaiders usan el discurso y la estrategia populista

En una conversación directa y honesta, Steven Levitsky, politólogo de Harvard y coautor de “Cómo mueren las democracias”, advierte sobre el deterioro institucional en Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump, reflexiona sobre el rol de la sociedad civil, y traza paralelos con el avance de las nuevas derechas en América Latina.

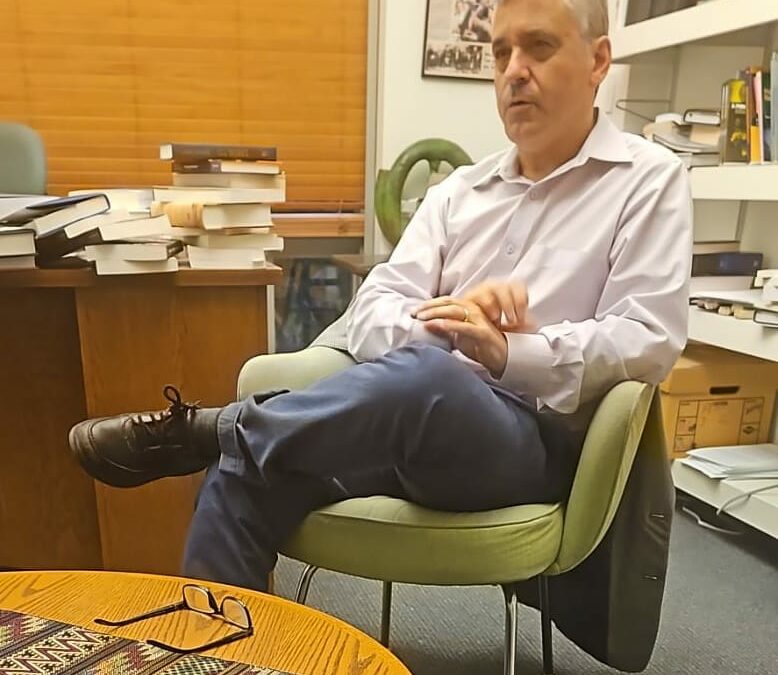

El 7 de noviembre de 2024 tuve la oportunidad de participar en una conversación con Steven Levitsky, politólogo norteamericano, especializado en sistemas de partidos, autoritarismo y procesos de democratización, habían pasado solo tres días desde que el resultado de las elecciones determinó que Donald Trump tendría un segundo mandato en la presidencia de los Estados Unidos de Norte América. Ese día se notaba su cansancio y frustración: “trabaje 8 años para que esto no pase”, dijo.

A casi 5 meses de gobierno republicano, -el encuentro se realizó el 30 de mayo- y Levitsky nos recibe en su oficina del Rockefeller Center, un centro de estudios de la Universidad de Harvard dedicado a América Latina, en Cambridge, Massachusetts.

En un castellano casi perfecto, el coautor de “Como mueren las democracias” se prestó a una charla abierta y sin restricciones.

Estamos en la Universidad de Harvard, un símbolo de los valores liberales de Estados Unidos, con una historia más antigua que el propio país, que está siendo protagonista del debate político en las últimas semanas. En tus clases y en tus libros destacás la importancia de la sociedad civil, de las instituciones académicas y los medios de comunicación como actores clave para defender los valores democráticos, y se ha dicho que fuiste uno de los impulsores internos de que Harvard no se someta a la voluntad de Washington. ¿Cómo crees que este conflicto con el gobierno federal puede evolucionar? ¿Qué importancia y que implicancias tiene esta “resistencia” en términos simbólicos y en términos reales?

Es muy difícil predecir qué va a suceder porque estamos en territorio absolutamente nuevo, en la historia moderna de EEUU nunca hemos experimentado algo parecido. Creo que el futuro está muy abierto, me parece muy probable que el gobierno de Trump siga presionando, utilizando las armas del estado, los recursos estatales, para castigar a sus enemigos y que presione a actores en el sector privado o en los medios, buffetes de abogados, y universidades para cambiar el lado político o callarse en algunos casos. Creo que va a intentar castigar o cooptar varios sectores de la sociedad civil, como es común en regímenes autoritarios o gobiernos autoritarios. Me parece que estamos en un mejor momento hoy en día que hace tres meses, cuando el gobierno atacó a la Universidad de Columbia, y Columbia se rindió rápidamente. El mensaje de la rendición de Columbia, y de varios estudios de abogados, dio una señal a la sociedad civil muy negativa. Además, el comportamiento de gente como Jeff Bezos, algunos medios, o Mark Zuckerberg, parecía que aún los más poderosos tenían que arrodillarse ante Trump.

Hoy en día hemos visto algunos actos de resistencia, inclusive lo de Harvard, que están cambiando un poco de señal a la sociedad civil. Es obvio que el gobierno va a seguir presionando, pero no es obvio que va a seguir teniendo éxito, en parte porque el poder judicial está empezando a bloquearlo, y defiende a estudios de abogados que fueron atacados, y a Harvard. Lo pongo de otra manera: si Harvard no puede resistir, nadie puede. Por lo menos en el sector universitario no está claro que otras universidades puedan dar la pelea como Harvard, pero ahora hay una pelea.

Sí, por eso me refería a la importancia simbólica de esta resistencia, porque después sé que va a ir a un conflicto judicial, que está sucediendo de hecho, y los jueces se están inclinando a favor de Harvard.

SL: Es súper importante. De nuevo, a diferencia de Argentina, no tenemos experiencia con el autoritarismo, no tenemos memoria colectiva del autoritarismo, no sabemos cómo lidiar con un gobierno autoritario. La verdad es que somos, no sé si hay traducción al castellano, somos muy inocentes, «like a deer in headlights«, (como un ciervo encandilado).

A diferencia de Argentina, no tenemos experiencia con el autoritarismo, no tenemos memoria colectiva del autoritarismo, no sabemos cómo lidiar con un gobierno autoritario. La verdad es que somos, no sé si hay traducción al castellano, somos muy inocentes, «like a deer in headlights”

Entonces, el dar un ejemplo, decir públicamente que el gobierno federal no puede intervenir una universidad, que no puede imponerse en una universidad privada de esa manera, que hay que defender ciertas libertades, es muy importante. En los meses de diciembre, enero, y febrero, pasamos por una serie de consentimientos a estas actitudes como si fuera normal, como si hubiera que darle a Trump todo lo que quería, y nos olvidamos qué es la sociedad civil, nos olvidamos que es la independencia de la sociedad. Entonces creo que en lo simbólico es super importante lo que hizo Harvard.

Los partidos políticos han mutado en todos los países de occidente. En Europa y Latinoamérica los partidos clásicos del siglo XX perdieron hegemonía, se convirtieron en minorías, o sobreviven compartiendo un frente con partidos nuevos, etc. En Estados Unidos se mantienen los dos partidos históricos, pero cambian hacia adentro. Respecto al partido Republicano, hay una nueva identidad mucho más extrema. ¿Cree que eso va a permanecer? ¿Esa identidad antisistema, populista, etno-nacionalista se va a consolidar?

Puede volver a ser un partido razonable, los partidos siempre están cambiando, de elección a elección. Un partido nunca se queda en la historia sin cambiar. Lo del partido Republicano ha sido dramático. Del partido de Ronald Reagan de mi juventud ya no queda casi nada, era un partido de libre mercado, libre comercio, pro inmigración, pro internacionalista, eso no existe más. No creo que vuelva a ser un partido típico de centro y liberal, como era en el siglo XX. Creo que va a seguir siendo un partido más nacionalista y menos liberal. Eso no quiere decir que siempre va a ser tan populista, como es ahora, tan personalista y tan autoritario. Ahora, la transformación del partido Republicano en los últimos 20 y 25 años ha sido no solamente programática, sino que se ha vuelto un partido extremista, un partido hiper personalista. Por primera vez en la historia no tiene facciones, no existe una facción anti Trump, es un partido en el que Trump es el dueño. ¡Es el dueño de un partido que tiene más de 150 años, extraordinario!

Por primera vez en la historia el Partido Republicano no tiene facciones, es un partido en el que Trump es el dueño. ¡Es el dueño de un partido que tiene más de 150 años, extraordinario! Es personalista, es extremista, es radical y es autoritario.

Entonces, es personalista, es extremista, es radical y es autoritario. Además, es un partido básicamente etno-nacionalista. Yo creo que el cambio hacia el etnonacionalismo probablemente se quede, va a seguir siendo un partido no muy liberal, pero post Trump podría volver a ser un partido más dentro del sistema, un poco más institucional, y que acepta los resultados de las elecciones, que no promueve la violencia, etc. Creo eso, que no tiene que quedarse en la extrema derecha, that’s the deal (es el trato). Pero creo que el partido de Mitt Romney y de Ronald Reagan está muerto.

En otras entrevistas hablaste sobre los empresarios tecnológicos: Musk, Zuckerberg, Bezos, y cómo se someten al gobierno de Trump. Se ha planteado que esta alianza entre los populistas de herencia jacksoniana con los magnates tecnológicos, este matrimonio entre los estados del Sun Belt y el Silicon Valley, como una novedad. ¿Crees que esa convergencia es parte de la nueva etapa de autoritarismo competitivo, donde el nacionalismo se combina con la economía digital, o es solo coyuntural?

Imposible saber, todo gobierno es una coalición, todas las colisiones políticas contienen contradicciones, contienen tendencias contradictorias, que a veces aprenden a convivir. Por ejemplo, en el partido Demócrata en gran parte del siglo XX había un sector conservador racista del sur y en el mismo partido había liberales pro sindicales del norte. Eventualmente hubo un divorcio, pero fue luego de medio siglo de convivencia. Entonces yo veo muchas contradicciones entre los ultra libertarios del Silicon Valley que quieren proteger intereses. Hay un régimen muy poco regulado en el sector Tech que quieren proteger, y que el proyecto de regulación bastante modesto de Biden, los empujó a la derecha.

Vivieron una generación sin regulación, intocables, y cuando empezaron a hablar de regulaciones en época de Biden volaron a la derecha. No sé si se quedarán con el partido Republicano, creo que con el tema de las tarifas algunos ya tienen dudas con Trump, es un sector que tiene muchas contradicciones con el lado populista del Trumpismo de MAGA (Make America Great Again).

Hay actores, Bannon es uno, y el senador de Missouri Josh Hawley es otro, que tienen una visión de un partido más de clase trabajadora, que es más nacionalista y más estatista y difícilmente va a convivir con el sector Tech. Pero eso es el arte de la política, en los partidos tenés que tejer alianzas de gente que no necesariamente convive fácilmente. No sé si podrán, creo que va a haber peleas. Trump me hace recordar a Perón en muchos sentidos -en otros sentidos no- pero Perón convivía siempre, sobre todo en los 70, con un ala izquierda, un ala sindical, un ala de derecha, y se odiaban entre ellos, siempre se peleaban por posiciones, por influencia, se mataban en algún momento y Perón se quedaba mandando señales, a veces en alianza con la izquierda, a veces con la derecha. Trump es parecido en eso, por ahora los sectores conviven, pero es imposible saber si va a durar.

Trump me hace recordar a Perón en muchos sentidos -en otros sentidos no- pero Perón convivía siempre, sobre todo en los 70, con un ala izquierda, un ala sindical, un ala de derecha, y se odiaban entre ellos, siempre se peleaban por posiciones, por influencia, se mataban en algún momento y Perón se quedaba mandando señales, a veces en alianza con la izquierda, a veces con la derecha. Trump es parecido en eso, por ahora los sectores conviven, pero es imposible saber si va a durar.

En términos del posicionamiento global de Estados Unidos, se habla mucho de la potencia en declive y la potencia en auge, de esas líneas que se cruzan, es una simplificación, está claro, pero ¿cree que hay una estrategia de reposicionar a Estados Unidos en términos geopolíticos por parte del gobierno de Trump? ¿O como en otras áreas hay un componente de improvisación? ¿Qué lectura puedes hacer de estos casi cinco meses de gobierno de Trump en términos de política exterior?

Creo que hay un consenso en varias facciones de MAGA detrás del rechazo al orden liberal de los últimos 75 años, lo que para mí es un error histórico, realmente histórico rechazar eso, porque es un sistema post 1945 construido por Estados Unidos, dominado por Estados Unidos, y que benefició a Estados Unidos, y lo quieren destruir, ahí están de acuerdo.

Hay algunos que tienen ciertas teorías económicas o geopolíticas sobre el reposicionamiento, creo que no están de acuerdo entre ellos, creo que Trump en lo personal no tiene visión, no tiene idea, él es un mercantilista, creo que realmente no entiende cómo funcionaba el viejo orden liberal. Él es un mercantilista nato, es muy cortoplacista, y piensa que el más grande debe comer más, es muy simple. A veces el partido Republicano sigue los instintos de Trump, y construyen ideología corriendo por atrás, o sea él dice una pavada y hay tres o cuatro ideólogos que construyen una teoría detrás. No hay un consenso del partido sobre el nuevo orden, no creo que tengan una visión coherente de cómo podría ser ese orden post liberal, están de acuerdo en que no les gusta el status quo, no creo que estén de acuerdo sobre dónde ir. Hay algunos que son realmente pro Rusia, otros que tienen una visión de un mundo dividido entre Rusia, China, y Estados Unidos, con Europa desaparecida, pero no creo que tengan una visión muy clara, para mí ha sido muy chocante, como si Roosevelt en el año 39 hubiera visto el panorama global y dijera “mejor nos aliamos con Alemania”. O sea, el país que lidera el sector liberal en el mundo con mucho éxito, aunque en declive, con éxito, que sigue bien en lo económico, ¡el líder del mundo liberal pasa al otro lado! Porque esa gente prefiere Rusia a Canadá, prefiere Rusia a Alemania, odia a los europeos, no sé si saben a dónde van, creo que no.

El nivel de improvisación es contrario a la tradición americana

Hay mucha improvisación. Le tendencia de los periodistas y los académicos es intentar interpretarlo, ver la improvisación y ver alguna estrategia detrás. Hay ciertas orientaciones, ciertas preferencias, pero no creo que haya una gran estrategia detrás.

¿Crees que hubo algún resorte institucional que no funcionó? ¿Las instituciones fallaron en alguna forma para que hoy estemos en esta situación, con un presidente de estas características, donde la corte suprema puede no ser obedecida, donde se pueden deportar inmigrantes a El Salvador sin proceso de ningún tipo? ¿Se podría haber anticipado o evitado esto?

En términos de diseño institucional no creo, yo creo que el diseño institucional importa, pero cuando una sociedad se polariza, o si surge un movimiento antidemocrático o autoritario con suficiente fuerza, ningún diseño institucional nos puede salvar. O sea, hay elementos, sin el colegio electoral no hubiera ganado Trump en 2016, y estaría desaparecido de la escena política, pero el problema no creo que sea institucional, el problema es primero la extrema polarización, una reacción, un movimiento de derecha reaccionaria muy fuerte, y en el debilitamiento a largo plazo del establishment, y eso no solamente en Estados Unidos, quizás aquí fue algo más rápido, pero durante toda la historia moderna, lo que llamamos la democracia era una democracia bastante elitista donde los políticos elegidos eran bastante constreñidos por los medios tradicionales, los partidos tradicionales, los que financiaban la política.

Era imposible, muy difícil antes del siglo XXI, ser un político anti establishment y sobrevivir. Pero ahora, sobre todo por los cambios tecnológicos, las redes sociales e internet, es mucho más fácil hacerlo. No era posible ser un Milei, un Bolsonaro, un Bukele, un Castillo, o un Trump hace 50 años, no llegaban a ningún lado. Entonces, los políticos tienen mucho más espacio, mucho más margen de maniobra que hace 50 o 60 años, es en muchos sentidos más democrático, porque los políticos responden más a la gente y menos al establishment que hace décadas, pero más peligroso, yo creo que es el debilitamiento de los establishments sobre todo.

En Argentina instalo la expresión “casta” como descalificativo del establishment político tradicional, hay un alejamiento también entre ellos con la población en general, con lo popular, son como un sector privilegiado que no siempre conecta con el “pueblo”.

Claro, pero para hacer lo que hizo Perón en 1945 necesitaba una movilización masiva que se da una vez cada siglo, hoy en día cualquiera puede vencer al estado, lo que hizo Milei fue mucho más fácil.

Si agregamos a eso, que los partidos de centro izquierda dejaron de ser partidos que representen plenamente a las masas, a los trabajadores, a los sindicatos, y son partidos que representan más a minorías étnicas, identitarias o sexuales, eso en un contexto donde la gente se comunica y se informa sin un editor, y entonces se consume mucha información que tiene una intención detrás, muy manipulable.

El establishment jugaba el papel de editor, pero también de gamekeeper, no sé cómo decirlo en español, o sea, era un filtro importante en la política, para bien o para mal así era y eso ya no es.

¿Crees que eso es un factor importante? ¿El cambio en la forma en la que la gente se informa y se comunica?

Sí, y está teniendo varios efectos. Primero, permite que cualquier outsider sea elegido, porque no tenés que pasar por el grupo Clarín o La Nación, o por los líderes políticos, o la CGT, o los industriales. Por décadas y décadas necesitabas la aceptación de actores importante del establishment, hoy ya no, ya puedes hacerlo por WhatsApp. Segundo, hay evidencia creciente de que, dados esos cambios en el origen de la información, ha crecido mucho la desconfianza de la gente hacia las instituciones, que para bien o para mal cuestionamos mucho más que antes a los gobiernos de turno, las instituciones, y las figuras del establishment.

Un resultado de eso es que los gobiernos, los oficialismos, están perdiendo elecciones casi siempre ahora. El voto anti-incumbent (en contra del político en el poder) es super fuerte, en el 80% de las elecciones democráticas en el mundo desde el COVID pierde el gobierno, no hay ventaja del oficialismo, no ya en las democracias. Y segundo, hay una tendencia a votar por candidatos outsiders, por candidatos antisistema, populistas muchas veces de derecha, candidatos que dicen “que se jodan todos”, candidatos anti casta, o anti-swamp como se les dice en Estados Unidos. Esto también es debido a una creciente desconfianza que tienen mucho que ver con las redes sociales, hay evidencias, hay estudios que muestran eso.

Hay evidencia creciente de que, dados esos cambios en el origen de la información, ha crecido mucho la desconfianza de la gente hacia las instituciones. Un resultado de eso es que los gobiernos, los oficialismos, están perdiendo elecciones casi siempre. El voto anti-incumbent (en contra del político en el poder) es super fuerte, en el 80% de las elecciones democráticas en el mundo desde el COVID pierde el gobierno, no hay ventaja del oficialismo, no ya en las democracias.

Claramente, los sectores de derecha, no necesariamente partidarios u organizados, porque muchos de ellos son outsiders pero como decís, últimamente en las elecciones hay recambio, cuesta mucho reelegir, salvo quizás en México. Pero ¿por qué crees que la derecha ha sido más eficaz utilizando esas nuevas herramientas que la izquierda?

Buena pregunta, no tengo una respuesta muy clara. A ver, no es la derecha, es una nueva derecha, hay una derecha liberal, una centro derecha, que está sufriendo tanto como la centro izquierda. La centro derecha tradicional, que dominaba la política, por ejemplo en América Latina en los 90’ y principios del 2000, está mal también. Entonces, es una nueva derecha, es una derecha más populista, más antisistema, y me parece que desde los 80’ había una centro izquierda y una centro derecha que eran básicamente el establishment, hablo menos ahora de América Latina y más de Europa y de Estado Unidos. La centro derecha y la centro izquierda se pusieron de acuerdo a favor de la globalización, en ser tolerantes a la inmigración y la diversidad, y de ciertos avances en términos de libertades sociales, derechos de mujeres y homosexuales, etc. Un consenso muy fuerte, y ellos eran el establishment.

La ultra derecha, la derecha antiliberal estaba afuera, y como estaba afuera tenía que buscar otros mecanismos para llegar a la gente, entonces era más fácil, cuando estás afuera y estas buscando cómo entrar, tienes que innovar, tienes que buscar nuevas maneras de llegar gente, y por eso creo que llegaron primero a esos nuevos medios. Y además, son los outsiders los que usan el discurso y la estrategia populista, en principios del siglo XXI los outsiders eran la ultra-derecha. La centro izquierda y centro derecha estaban adentro, y no hay mucha nueva izquierda, hay elementos, lo vimos en Podemos en España, hay algunos casos de una izquierda populista, pero la verdad es que en el siglo XXI la izquierda ya casi ha dejado de existir.

La izquierda como la conocíamos

Claro.

Todo esto que planteas puede aplicarse muy fácilmente al ejemplo argentino, a Milei. Un outsider que en pocos años pasó de ser un panelista de televisión a gobernar un país, con 2 años en el medio como diputado, y que transmite ideas muy simples y mucha pasión, mucho sentimiento y mucha bronca. Encarna la frustración colectiva después de tantos años de descontento económico, y se ubica dentro de los bloques globales entre las nuevas derechas, con Trump, con Orban. Pero las características de su gobierno son de mucha apertura, muy poco nacionalismo en lo económico, hay como una contradicción que convive ahí.

Es diferente, sus amigos políticos son esos sectores de ultraderecha sin duda, hay cierta familia transnacional a la cual pertenece, pero me parece que lo que más los une es un anti-izquierdismo muy fuerte. Pero Milei tiene tendencias diferentes, es mucho más ideológico que Trump o Orban, mucho más pro-mercado. Dejando de lado el aborto, y algunas otras cosas sobre lo cual obviamente no es tan libertario, como los derechos humanos, pero en lo económico realmente es libertario, Trump no lo es, Bolsonaro no lo es, la gran parte de la ultraderecha hoy no es tan liberal en la economía, Milei sí, y en ese sentido es diferente. También, hasta ahora, en su comportamiento en el poder ha sido menos autoritario que Trump y Orban, vamos a ver qué pasa.

Sí, o menos exitoso…

Sí, puede ser él, o pueden ser las instituciones y la sociedad que lo constriñen o contienen, pero ha hecho mucho menos daño a la institucionalidad democrática que Trump y Orban. Bolsonaro es un caso intermedio, tiene elementos diferentes, no son todos iguales.

La iglesia católica, el Papa Francisco, tuvo un rol o una impronta anti neoliberalismo, contrario a todo lo que proponen las nuevas derechas, ¿crees que su legado tiene algún tipo de peso en las identidades políticas en occidente? ¿O está muy circunscrito al mundo católico? ¿Puede tener algún tipo de influencia?

Primero, no soy un experto en la iglesia católica y en un tema importante que es la religión y la política. Segundo, a mí me parece que en América Latina sobre todo, la influencia de la iglesia católica ha disminuido de una manera dramática. El Papa no tiene el peso político que tuvo en el siglo XX o en siglos anteriores. Hay menos católicos en América Latina que antes. Hay menos gente creyente, menos gente que va a la iglesia, y aún dentro de los católicos creyentes que quedan, hubo mucha división en cuanto a la ideología del Papa.

Francisco caía bien, pero existe una derecha católica en América Latina y también en los Estados Unidos que siempre ha rechazado, en algunos casos con voz alta, en otros casos con voz baja, ha rechazado las ideas principales, más progresistas de Francisco, entonces yo no veo mucho impacto, si lo comparo con Juan Pablo II, veo mucho menos impacto, si lo comparo con los cambios de los 70’ me parece mucho menor.

¿Crees que este nuevo Papa norteamericano puede tener algún tipo de poder doméstico? Si se lo propusiera, ¿podría ser un tipo de contrapoder a Trump, un tipo de actor que pueda plantársele?

No creo, sería interesante si intentara, no me sorprendería si eso tuvo que ver con la elección de él como Papa. Estamos en un momento en los Estados Unidos en el cual necesitamos contrapesos contra Trump, pero por la misma razón, la iglesia católica no tiene y nunca tuvo tanto peso en Estados Unidos, no tiene el peso político. Sería muy arriesgado jugarse políticamente contra Trump, o jugarse políticamente en general, la iglesia suele ser bastante conservadora, cauta, se mueve lentamente, y no creo que tenga la influencia suficiente.

En términos de influencia, desde Juan Pablo II, que fue el Papa durante la caída de la Unión Soviética, y que tuvo un rol en ese marco siendo un Papa polaco, los Papas ya no influyen. Pero también, justamente por ser el primer Papa norteamericano, y entendiendo que la iglesia en términos simbólicos sigue teniendo cierto peso y que aparte no tiene quizas tanto que perder, en cambio Harvard sí tuvo mucho más que perder al enfrentarse

La mitad de los católicos en los Estados Unidos votaron por Trump, eso tiene para perder. A mí me llama mucho la atención, que estamos viviendo un proceso de deportación masivo, ilegal, violando derechos básicos, violando la dignidad básica de la gente, gente católica, ¿y los obispos acá en Estados Unidos dónde están? Calladitos, no dicen nada.

La deportación masiva, no es un “issue” (tema de agenda) para la iglesia católica en Estados Unidos. A mí me da una tremenda pena, pero es muy llamativo que la Iglesia básicamente no opina, en medio de tremendos abusos que están ocurriendo día tras día contra mucha gente católica. Eso no me da mucha expectativa de parte de la Iglesia.

Si tuvieras que escribir de nuevo “Como mueren las democracias”, ¿agregarías algún nuevo capítulo o sacarías algunos? ¿Modificarías algo?

Justo estamos haciendo eso, este año estamos planeando una nueva edición con un capítulo adicional. ¿Si haría algo diferente? No mucho, yo creo que lamentablemente quizás fuimos un poquito optimistas en el caso de Estados Unidos, ha sido realmente peor que lo que esperamos cuando escribimos el libro, pero yo creo que ese libro lo vimos como una advertencia al público norteamericano, y lamentablemente creo que tuvimos razón. Entonces en su esencia no lo cambiaria mucho.

Eso fue 2018

Lo escribimos en 2017, primer año de Trump, y salió en 2018.

Claro, primer año de Trump y el Tea Party como antecedente, o sea que podía haber una tendencia, si se quiere…

Sí, pero no controlaban todavía el partido Republicano, eso ha sido el gran cambio, nosotros pensamos que el partido Republicano iba a poder quizás resistirlo, y que sin el control total del partido Republicano no iba a poder hacer tanto daño. Ahora tiene el control completo del partido, y el partido controla al Congreso, y la destrucción del segundo período de Trump va a ser mucho peor que en el primero.

Trump ahora tiene el control completo del partido, y el partido controla al Congreso, y la destrucción del segundo período de Trump va a ser mucho peor que en el primero.

¿Sos optimista a largo plazo?

(Suspira) Cada vez menos… soy más optimista que algunos, yo creo que podemos restablecer nuestra democracia, tenemos la fuerza en la sociedad, en la sociedad civil para poder hacerlo, creo que tenemos la posibilidad todavía de consolidar una democracia multi-étnica muy interesante acá, que podría ser un modelo, pero este año ha sido muy duro.

De alguna forma lo venía siendo, es que es muy disruptiv o todo y la falta de reacción también, es un poco frustrante.

Así es, todavía no sabemos, es temprano todavía, pero los primeros meses han sido… desoladores.