Mónica Fein: «No queremos el Estado burocrático y prebendario que hoy tenemos en la Argentina»

La presidenta del Partido Socialista, hace un balance de los avances en su gestión y define los objetivos para el próximo año. En el horizonte, un futuro de progreso, de movilidad social ascendente, de desarrollo, de empleo de calidad, un futuro sustentable.

En 126 años, ser la primera presidenta del Partido Socialista es uno de los mayores honores de mi vida política. Además, electa por el voto directo y con el primer Comité Nacional paritario. Asumí el primer mandato y ahora la prórroga con el desafío de dar al Socialismo una voz protagónica. Es un momento político muy complejo del país donde pareciera que no hay espacio para matices y el diálogo para encarar un proceso de desarrollo e inclusión real.

Pero este período al frente del socialismo es un proyecto colectivo. Al frente del partido hay un equipo que combina la experiencia con la renovación, que trae una nueva agenda, que impulsó el protocolo contra las violencias de género, que pone sobre la mesa el debate del ambientalismo, la diversidad, el rol de las juventudes. Además, construyendo un programa progresista desde la Alianza Progresistas para las Américas, desde ciudades y comunas, desde cada provincia y desde el Congreso Nacional.

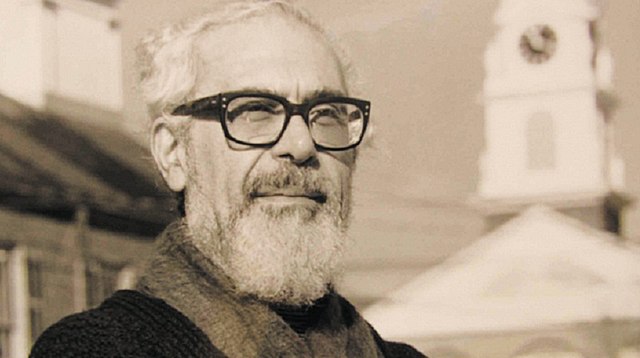

En esta construcción, la agenda de las mujeres y de la igualdad de género es prioridad. Por un lado, urge la aprobación de un Sistema Nacional de Cuidados. Es imperioso dar visibilidad a todo ese trabajo no remunerado del cual nos hacemos cargo principalmente las mujeres, para poder no sólo reconocerlo económicamente, sino también para establecer políticas que remuevan las barreras que aún existen y que impiden la real igualdad entre varones y mujeres.

Pese a los cambios que se ven, las mujeres aún enfrentamos muchas dificultades para lograr el pleno desarrollo de nuestro proyecto personal por la doble o a veces triple carga de las tareas de cuidado y el empleo fuera de ese ámbito.

PREVENIR LOS FEMINICIDIOS

Por otra parte tenemos que avanzar hacia un cambio profundo en lo que respecta a las masculinidades y cómo cierta concepción muy arraigada en la sociedad impacta en los altos niveles de violencia de la cual las mujeres somos las principales víctimas. Siguen siendo alarmantes los números de femicidios en todo el país y pareciera que el Estado no encuentra las herramientas para prevenirlos, para atender a las víctimas y para garantizar una vida libre de violencia.

Es un momento político muy complejo del país donde pareciera que no hay espacio para matices y el diálogo para encarar un proceso de desarrollo e inclusión real.

En tercer lugar tenemos que avanzar en la representación política de las mujeres. A pesar de haber ido alcanzando una representación paritaria, las mujeres seguimos ausentes de los espacios de decisión real. Es cierto que hoy la sociedad ya no tolera una foto de dirigentes sólo varones. Pero tampoco se resuelve con la inclusión decorativa de mujeres. Queremos que esa inclusión sea efectiva, se dé en los espacios de definición real de las políticas, los acuerdos y los presupuestos.

Como ejemplo de esos avances del socialismo y las mujeres, soy responsable de la Presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y, pese a que hay un virtual bloqueo por los antagonismos entre los bloques mayoritarios, hemos logrado tender puentes e incluir las voces de actores sociales para construir acuerdos en respuesta al VIH, los análisis para detectar las patologías congénitas, un marco legal a la enfermería, regular las residencias médicas y acompañar a pacientes y familias que atraviesan la atención de diversas patologías.

UN NUEVO SISTEMA DE SALUD

El horizonte está en buscar los consensos para un nuevo sistema de salud, que fortalezca el sector público, que coordine con los prestadores de obras sociales para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a las personas entendiendo a la salud como derecho y permita el desarrollo laboral de los equipos de salud. Un sistema integrado y federal de salud

Pero es cierto que vivimos un avance de las derechas al tiempo que la propuesta socialdemócrata tiene retrocesos en todo el mundo. Estamos en un momento de enorme polarización en detrimento del diálogo para construir un modelo de desarrollo que garantice la igualdad de oportunidades para todas las ciudadanas y ciudadanos. Debilita a las opciones de izquierda democrática como la nuestra y la búsqueda de coaliciones progresistas.

Queremos un nuevo Estado, participativo, cercano, no el Estado burocrático y prebendario que hoy tenemos.

El debate se reduce a cero Estado versus Estado paternalista omnipresente. Son dos caras de una misma moneda que busca reducir libertades, la capacidad de decidir de las personas, impedirles el acceso a la educación y la salud de calidad, que son claves para poder construir el propio proyecto de vida autónomo. Proponen estar a merced de una dádiva de parte de algún líder o alguna lideresa “iluminada” o el sorteo de un sueldo a lo Milei para ver quién se salva solo. Son el empleo precarizado y el plan sujeto a la voluntad de algún puntero.

REFORMISTA, PROGRESISTA Y REPUBLICANA

Desde el socialismo queremos construir otro modelo. Un modelo que no niega la existencia del mercado ni su fuerza para la innovación y la creación de valor, pero que cree en un Estado que promueva la emancipación, la libertad de conciencia, las libertades individuales, pero que no deja de ver la concentración de la riqueza y las desigualdades que conlleva un mercado sin controles, sin un Estado presente. Allí siempre hay espacio para esa propuesta reformista, progresista, republicana.

Tenemos que poder generar las condiciones para que esa propuesta recupere su lugar en nuestro sistema político, como síntesis de las contradicciones que conlleva la confrontación permanente Una síntesis superadora que proponga al pueblo un futuro de progreso, de movilidad social ascendente, de desarrollo, de empleo de calidad, un futuro sustentable. Y nuestro país tiene todo para lograrlo.

El socialismo siempre ha pensado para la Argentina que el empleo sea la variable que agrega valor, donde la honestidad sea una práctica cotidiana en la política y en cada ámbito. Que la movilidad social ascendente devuelva la perspectiva de futuro que se ha perdido con un Estado con un sistema de protección social robusto y sólido. Queremos un nuevo Estado, participativo, cercano, no el Estado burocrático y prebendario que hoy tenemos.

No tengo dudas que si encontramos esos espacios de diálogo, si son honestos y sinceros, si logramos esos compromisos, hay un futuro maravilloso para el país.

Desde nuestro orígen impulsamos la transformación del Estado, legislación para proteger los derechos de las y los trabajadores, para garantizar que el capital no explote a las clases trabajadoras, para prevenir y sancionar la trata de personas y la violencia de género.

Impulsamos un sistema integral de cuidados o de licencias por paternidad o maternidad. Pero también reformas a la regulación del teletrabajo, el necesario debate para la construcción de un sistema integrado de salud, la implementación de programas para el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación, en momentos de alta deserción sobre todo después de la pandemia.

PROYECTOS PARA CADA TERRITORIO

Siempre desde el socialismo, desde cada experiencia de gobierno o parlamentaria, hemos impulsado la creación de espacios institucionales de consenso como espacios de diálogo, debate y consenso real donde la sociedad civil, los partidos políticos, las fuerzas productivas y los sindicatos encontremos los pisos básicos de acuerdo que permitan al país salir del estancamiento actual.

Pero para eso se necesita visión estratégica, se necesitan proyectos. Se necesita pensar en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. No tengo dudas que si encontramos esos espacios de diálogo, si son honestos y sinceros, si logramos esos compromisos, hay un futuro maravilloso para el país.

No me resigno a pensar que la Argentina es un país o una democracia fallida. Como decía Hermes Binner no hay territorios sin futuro, hay territorios sin proyecto. Debemos construir esos proyectos y deben tener un consenso mayoritario, para que realmente se transformen en un punto de inflexión y nos encaminemos hacia ese proceso de desarrollo y bienestar para nuestra gente.