Jóvenes y estudiantes reclaman sear escuchados en las aulas y en los diferentes espacios de vinculación dentro de la escuela. Es uno de los resultados de la investigación que dio origien al libro «Hoy es mañana, Reflexiones sobre tiempo, jóvenes y escuela» de Pedro Núñez que se prensenta esta semana. Adelantamos fragmentos del capítulo 3: “Formas de sociabilidad, demandas y ciudadanía en la escuela secundaria”.

Pedro Núñez es politólogo y docente universitario y se especializa en educación y juventudes.

El riguroso trabajo recientemente editado por Editorial Aique en la colección Política y Educación que coordina Roxana Perazza, es un trabajo sobre la escuela secundaria, haciendo foco en la experiencia escolar juvenil, es decir, considerando qué les pasa a los y las jóvenes cuando están en la escuela secundaria, qué hacen durante su tiempo ahí, cómo transitaron la pandemia y el regreso a la presencialidad, cómo participan, qué expectativas tienen sobre el futuro, qué se imaginan haciendo dentro de unos años.

El viernes 10 a las 18 hs. se presenta en FLACSO, Tucumán 1966, CABA, con comentarios de Rafael Blanco (CONICET-UBA) y Mariana Nobile (CONICET-FLACSO).

UN (BREVE) RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

¿Qué características asumió el vínculo ciudadanía-educación en diferentes períodos? Hagamos un poco de historia. Desde la conformación de los sistemas educativos, la formación de ciudadanos con ideas propias, capaces de decidir por sí mismos sin la tutela de los poderes establecidos, junto a la transmisión de determinados valores (un relato nacional, pero también los modos correctos de comportarse, de hablar, de usar el cuerpo), fueron funciones principales de la institución escolar (Baudelot y Leclercq, 2008). El sistema educativo tuvo históricamente una función principal en la formación de la ciudadanía. Desde su momento fundacional impulsó, en sintonía con la conformación de un Estado nacional, la expresión de un determinado tipo de orden y organización de las relaciones y jerarquías sociales, un ser ciudadano, fundamentalmente orientado a la construcción de una ciudadanía nacional, de pretensión homogénea, capaz de incorporar el conjunto de derechos y responsabilidades con primacía de una dimensión valorativa. En los inicios de la conformación del Estado nacional, la escuela, esa máquina cultural en términos de Sarlo (1998), tenía la pretensión de homogeneizar la población y de construir un sentido de igualdad y pertenencia a partir de la transmisión de un relato común y de un conjunto de símbolos patrios. La asociación, propia del siglo XIX, entre ciudadanía y nación, tuvo en el sistema educativo un impulsor abnegado.

Sin embargo, dadas las distintas funciones y especificidades de cada nivel, la escuela primaria y la secundaria cumplieron roles muy diferentes. El nivel primario fue el responsable de transmitir las costumbres y hábitos que las elites consideraban indispensables para construir la nación. Tal como indica Dussel (2003), la integración al cuerpo soberano, a través de la educación común, exigía el abandono de las cosmovisiones particulares para adoptar una identidad y un marco de referencia compartidos que permitieran distinguir claramente “nosotros” de “ellos”. Las expectativas de movilidad social, realizadas para un sector de la población, encontraron, a su vez, un nuevo límite en la misma organización del sistema educativo: mientras que las escuelas primarias o comunes estaban destinadas a toda la población, el nivel medio estaba reservado a la formación de los herederos de las clases altas (Acosta, 2012). Tal como su denominación lo indica, tenía como objetivo la preparación para los estudios universitarios o el ejercicio de cargos jerárquicos en instituciones estatales, cuyo estilo y organización continúa presente con distintas formas y características (Southwell, 2011).

En ese momento fundacional —no sin que hubiera proyectos en conflicto—, la pretensión universalista implicaba la preeminencia de determinadas visiones sobre cómo organizar las interacciones sociales, los vínculos intergeneracionales, así como un modo de concebir el lugar de los cuerpos y la división de sexos, y también, una jerarquización de ciertos valores. Si por un lado buscaba propiciar una unidad, un sentido de pertenencia que se anudaba, constataba y replicaba en cada práctica escolar (actos escolares, contenidos de las materias, posturas de los profesores, lo que podríamos agrupar en la idea de una gramática escolar), por otro lado, estos mismos gestos se traducían en una serie de exclusiones y desigualdades. En definitiva, tal como mostró Dussel (2003) en un trabajo que ya puede ser considerado un clásico, la escuela moderna implicó la construcción de un régimen de apariencias —edificios, producción de materiales, diseño de uniformes y códigos de vestimenta, ordenamiento espacial de personas y objetos— que organizaba una estética que establecía límites con el afuera. Un relajamiento de los marcadores de diferencias sociales y culturales en una sociedad que valoraba la homogeneidad. Un objeto como el guardapolvo será un símbolo de distinción, de inclusión en una clase diferente de gente (Dussel, 2003) y, también, una prenda útil para distinguirse de otros no iguales (Southwell, 2011).

La escuela primaria, primero a través de la ley 1420, pero fundamentalmente con la Ley Láinez de 1905, se preocupó por extender los establecimientos educativos en todo el país, de construir un relato único que fuera capaz de brindar la posibilidad de inscripción común a personas de distintos lugares. Tal como señalamos antes, en esta división de tareas, la escuela secundaria se ocuparía de formar a las elites garantes de sostener esa unidad, pero esa operación política no podía pensar la política dentro de la escuela. Es más, precisaba garantizar la exclusión de la política, al calificarla como conflictiva. Esto explica que, durante muchos años, existiera un temor en los establecimientos educativos en torno a la presencia de la política partidaria, que motivó la presencia de diferentes sentidos en disputa en torno a la misma idea de “ser ciudadano”.

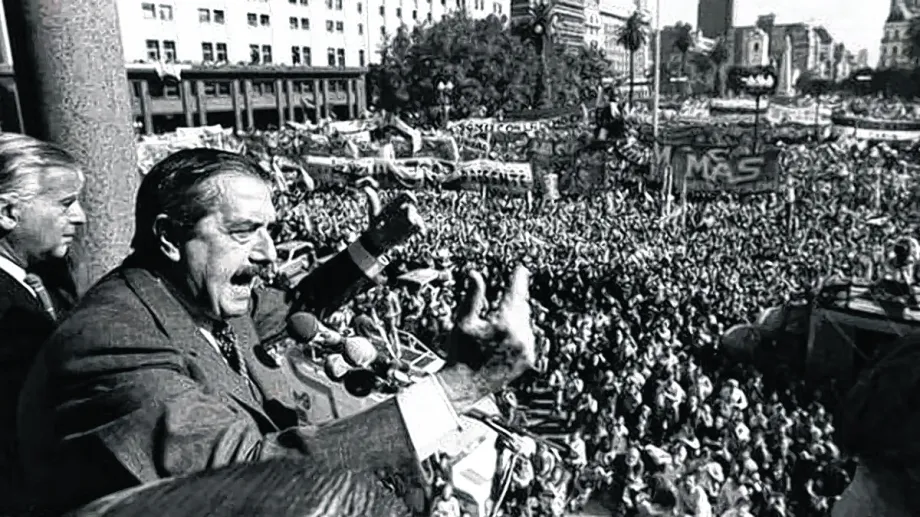

Estos temores se reactivaron en otro momento particularmente significativo: la denominada “transición democrática”, luego de la dictadura militar de 1976-1983. La apelación de Alfonsín a la civilidad, la eliminación de los exámenes de ingreso y la revisión de contenidos escolares, así como del sistema de acreditación, brindaron otro carácter al sistema educativo. De manera concomitante, el gobierno electo buscó postular la imagen de un joven solidario, comprometido y dispuesto a aprender y practicar los mecanismos democráticos (Larrondo, 2015) como una manera de lograr la regeneración moral del país (Manzano, 2011). Los contenidos disciplinares se orientaron en una dirección dirigida a la formación de una cultura democrática, aspecto que si bien puede señalarse como propósito constitutivo de los Estados nacionales, cobró preponderancia dada la preocupación por consolidar las instituciones democráticas (Siede y Larramendy, 2013). Por esos años, se implementaron varias reformas que tendieron a la democratización de ciertas prácticas en relación con la disciplina y la participación estudiantil, como orientadas a cambios en las temáticas y los contenidos vinculados a lo que se entendía como formación ciudadana. Si la civilidad había tomado centralidad en la vida pública, la escuela secundaria sería el primer espacio de aprendizaje de esa noción que implicó nuevas formas de organización de los conflictos, la participación y la vida en común: la democracia.

Mientras que el movimiento estudiantil se afirmaba en el escenario político a través de la conformación de la Federación de Estudiantes Secundarios, con una conducción colegiada que reflejaba la diversidad y pluralidad de partidos políticos, y que reivindicó su derecho a la “libre agremiación”, el gobierno promovió la institucionalización de los centros de estudiantes, entendidos como “asociaciones estudiantiles que serían auténticos espacios de aprendizaje de la democracia participativa” (Enrique, 2011:160). Este conjunto de medidas se fundamentaba en un principio de “neutralidad” como valor sostenido por el partido de gobierno, entendiendo que la escuela no debería involucrarse en debates políticos ni religiosos (Larrondo y Núñez, 2022). A pesar de los intentos de diferenciar política partidaria de agremiación estudiantil, el grupo de jóvenes que, por esos años, protagonizó la refundación del movimiento estudiantil secundario argentino combinó la militancia en sus escuelas con marchas contra la dictadura, con acciones simbólicas de resistencia, con el movimiento de derechos humanos, así como con la continuación en los partidos políticos que se referenciaban (Núñez, Otero y Chmiel, 2017).

El breve recorrido histórico permite describir las dificultades para integrar o trabajar con la diversidad (de clase, étnica, sexo/genérica, de tiempos de aprendizaje) que muchas veces encontramos en las instituciones educativas. Incluso escribo trabajar con como si fuera algo difícil, que implicase un esfuerzo.En los últimos años el sistema educativo, a la par de su fragmentación, ha perdido la capacidad de imposición de un orden simbólico, proceso que afecta también a los imaginarios sobre qué es ser ciudadano. Este nuevo escenario representa un desafío para construir un vínculo universal con la ley, así como sentidos de pertenencia a un común, sin por ello negar la diversidad. La construcción de ciudadanía dista de aquella búsqueda de homogeneidad propia de los orígenes del sistema educativo argentino. Para decirlo con otras palabras, la ciudadanía adquiere otra fisonomía a la par de un proceso donde, grosso modo, pasamos de la búsqueda de la igualdad por homogeneidad a la universalidad por fragmentación (Saraví, 2015). Si bien la unidad que presuponía la primera, así como la diversidad que supone el segundo momento no son tan lineales, sí afrontamos otro tipo de expectativas en relación con las implicancias que supone ser ciudadano.

A pesar de los cambios socioculturales y políticos que atravesó el país en las últimas dos décadas, persistió una concepción idealizada de la ciudadanía, además de estrechamente asociada a emociones e interpelaciones nacionalistas excluyentes (Fischman y Haas, 2015). Sin embargo, tal como destacan Otero, Quinzani y Manelli en un trabajo reciente (2022), estas conceptualizaciones comenzaron a ser revisadas tanto a partir de los cambios en el capitalismo global de Estados-nación —y la adscripción a entidades supranacionales y el mayor contacto entre países— como a nivel local en cuanto a las formas de definir las infancias y juventudes, básicamente el reemplazo de la perspectiva proteccionista y punitiva por el enfoque de derechos. La pregunta por las formas de construcción de la ciudadanía enfrenta dos desafíos simultáneos. Por un lado, en un mundo de características cosmopolitas, enfrentemos el reto de pensarla a la par de la constatación de la coexistencia de múltiples identidades (Kymlicka y Norman, 1997). Por otro, se trata de un problema abierto para la democracia, que requiere de un trabajo individual y colectivo (Beech, 2018).

(…)

LA CIUDADANÍA ENTRE LA CALLE Y LA ESCUELA: ESCENAS PARA PENSAR LA RELACIÓN JUVENTUDES-POLÍTICA

Recodarán ustedes que en el año 2013 se sancionaron dos leyes que tuvieron un impacto dispar en las instituciones educativas. Nos referimos a la Ley Nacional 26892, para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las institucionales educativas, y la Ley de Centros de Estudiantes 26877. Asimismo, un año antes, la aprobación de la Ley 26774/2012 de Ciudadanía Argentina, que establece el carácter no obligatorio del voto desde los dieciséis años, también tuvo alta repercusión en las instituciones educativas. En algunos casos, las tensiones se dieron como consecuencia de diferencias entre estudiantes y docentes, debidas a la supuesta intromisión de la política partidaria en las escuelas (por ejemplo, con el ingreso de volantes de propaganda electoral que recibían los estudiantes de los últimos años, quienes efectivamente estaban en condiciones de votar). Por esos años, las investigaciones enfatizaban en la existencia de un proceso más amplio de juvenilización de la política y de construcción de la juventud como causa pública (Vázquez, 2015).

En la escuela secundaria, los tiempos suelen ser más laxos que en otros ámbitos de militancia juvenil, con mayores vaivenes; las agrupaciones y formas de organización, cambiantes. A su vez, como veremos más adelante, ciertas coyunturas políticas tienen una incidencia mayor —en particular, aquellas que interpelan más a las nuevas generaciones, como ocurrió con la discusión por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre 2018 y 2020—; posiblemente porque conectan de manera más directa con sus experiencias juveniles. De allí que abordar estas cuestiones en el espacio escolar implica pensar tanto en las innovaciones como en la sedimentación de formas de entender los procesos políticos que impregnan las representaciones sobre la política en la escuela. Así podemos prestar atención tanto a la diversidad de situaciones en relación con la existencia de espacios de participación institucional en cada jurisdicción (Otero, 2018) como al sentido y la incidencia concreta de estas leyes en las escuelas (Mas Rocha, 2016). Es tiempo ahora de problematizar estas ideas, apelando a distintas escenas escolares.

«Es muy aleatorio, porque como todos están interesados, por ahí en la hora de Matemática hablan y por ahí en la otra hora también, en la tercera no y en la cuarta sí. Todos están interesados, pero tenemos que esperar a que sea el profesor el que saque el tema. […] Hace poco, después del 8M en la clase de Matemática, tuvimos una especie de discusión sobre el tema del aborto, donde el profesor también hablaba. Era una opinión más también de la clase. Estuvo buena, pero siempre falta tiempo. Es como que te quedás con ganas de hablar, seguir hablando, y toca el timbre.»

GF, Estudiante de escuela de gestión sectores medios y altos, CABA.

Un buen punto de partida para la reflexión sobre la participación juvenil es conceptualizarla como un tiempo fuera de lo común, que implica la puesta en suspenso de otras actividades, la capacidad para dedicar esfuerzos y desplegar acciones que, posiblemente, reconfiguren aquello que se entiende como ciudadanía. Si bien los momentos históricos y las condiciones estructurales de cada país otorgan un cariz distinto a la idea de derechos y de pertenencia a un común, existen coyunturas específicas, donde los procesos políticos adquieren una intensidad notable. Si toda generación está atravesada por hitos generacionales (Vommaro, 2015), muy posiblemente para las actuales los derechos sexuales y reproductivos tienen una pregnancia en su cotidianidad como ningún otro fenómeno.

Un buen punto de partida para la reflexión sobre la participación juvenil es conceptualizarla como un tiempo fuera de lo común, que implica la puesta en suspenso de otras actividades, la capacidad para dedicar esfuerzos y desplegar acciones que, posiblemente, reconfiguren aquello que se entiende como ciudadanía. Si bien los momentos históricos y las condiciones estructurales de cada país otorgan un cariz distinto a la idea de derechos y de pertenencia a un común, existen coyunturas específicas, donde los procesos políticos adquieren una intensidad notable. Si toda generación está atravesada por hitos generacionales (Vommaro, 2015), muy posiblemente para las actuales los derechos sexuales y reproductivos tienen una pregnancia en su cotidianidad como ningún otro fenómeno.

Si bien varias cuestiones vinculadas a estas temáticas se encontraban presentes desde hace años en las escuelas, particularmente las ligadas al reclamo por el tipo de vestimenta que las estudiantes debían usar, en los últimos tiempos, adquirieron nuevos sentidos en una coyuntura donde estas cuestiones tuvieron centralidad en la agenda pública. Nos referimos al lugar en la discusión pública —sin que esto se traduzca necesariamente en políticas públicas acordes—, primero, de la violencia de género y la visibilización lograda por movimientos feministas a partir de las movilizaciones de #NiUnaMenos (González del Cerro, 2017), del #8M y el debate parlamentario del proyecto de ley de legalización del aborto que tuvo lugar en el año 2018 y en el 2020 hasta su sanción. Tal como puntualiza Elizalde (2018), no se trata solo de la pertenencia a una generación que creció en un clima de época permeable a un discurso reivindicativo de derechos, sino que también despliegan batallas en clave generacional contra el acoso callejero, el hostigamiento y el acoso sexual en las redes, en sus escuelas y universidades, los micromachismos, y la sanción de una ley de legalización y despenalización del aborto.

En la escuela secundaria, existen diferentes espacios y momentos para la formación en la ciudadanía. Podemos agruparlos, a grandes rasgos, en tres: aquellos más específicamente pedagógicos, los espacios supuestamente de decisión estudiantil pero marcadamente adultocéntricos y aquellos de mayor autonomía juvenil. Los primeros se refieren tanto a programas específicos de política pública como en su momento el Parlamento Juvenil del Mercosur o Jóvenes y Memoria, revistas estudiantiles promovidas por la institución, programas desplegados por organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales, como el Modelo ONU y, desde ya, las materias específicas con diseños curriculares que especifican los temas por tratar. Los segundos son planteados como ámbitos más participativos, pero por lo general prima la mirada adultocéntrica. Nos referimos a jornadas de distinto tipo (especialmente Convivencia o ESI), a espacios como el Consejo Institucional de Convivencia, hasta actividades solidarias, muy presentes en establecimientos de carácter confesional. Por último, las instancias de mayor autonomía son los centros de estudiantes, cuerpos de delegados, programas, como Aulas ESI. Si bien son también, en algunos casos, excesivamente estructurados en los modos correctos de participación, constituyen espacios donde los jóvenes adquieren mayor control.

Durante estos años, existieron distintas reformas curriculares, algunas más exitosas que otras. Si hoy el diseño curricular plantea, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la materia Formación Ética y Ciudadana de primero a cuarto año, el nuevo cambio curricular de la Escuela Secundaria del Futuro, aún en un proyecto nebuloso, no presenta con claridad cuál será el recorrido propuesto. Algo similar describió Siede (2013) en su análisis sobre el lugar de los derechos humanos en el currículo, por la constante modificación de nombres y planes de estudio. En segundo lugar, pero en íntima relación con el tema anterior, esta tarea implica una dificultad adicional para instituciones que se encuentran en plena mutación en cuanto al sentido otorgado socialmente al nivel secundario: ¿cómo enseñar hoy a ser ciudadano? No vamos a explayarnos sobre este aspecto, solo cabe enfatizar que la expansión de la fragmentación educativa se materializa en una variedad de comunidades educativas, expresión de distintos estilos institucionales que cuentan con soportes institucionales dispares. De allí que los equipos directivos y docentes desplieguen múltiples intervenciones, muchas loables, pero que, ante la indefinición de la política educativa, en la práctica, repercuten en el desdibujamiento de la promesa de consolidación de una ciudadanía universal e implican que las experiencias sean disímiles al punto de producir desigualdades.

En distintas investigaciones que realizamos en los últimos años, encontramos un reclamo generalizado por parte de los diferentes grupos de estudiantes, sin grandes diferencias entre tipo de institución o lugar del país: que sus intereses como jóvenes y estudiantes sean escuchados en las aulas y en los diferentes espacios de vinculación dentro de la escuela. Por lo tanto, más allá de si se trabaja en una materia específica de formación de la ciudadanía, como puede ser el caso en la provincia de Buenos Aires o Entre Ríos, por mencionar solo dos jurisdicciones, hallamos que las temáticas que les interesan atraviesan los muros escolares. Aquí no hay un adentro/afuera escolar tan sólido, sino que las experiencias vitales juveniles ingresan en el ámbito escolar. Uno puede aplicar encuestas, grupos focales o entrevistas individuales y, en general, encontrará la misma respuesta, casi como parte de un clima de época: la búsqueda de discutir y conocer sobre derechos sexuales, el aborto, cuestiones de género. Estas temáticas aparecen una y otra vez en las aulas, más allá de si son contempladas por las materias. Se trata, además, de cuestiones que no son novedosas, sino que, desde unos años atrás, los estudiantes expresan sus modos de vivir la sexualidad ante una escuela a la que le cuesta lidiar con esta temática y pareciera quedar rezagada ante la experiencia de quienes la transitan (Molina, 2013). Esta emergencia de intereses juveniles aparece como uno de los grandes cambios que una escuela secundaria, históricamente acostumbrada a transmitir un conjunto de saberes sostenidos en una perspectiva adultocéntrica, debe enfrentar.

Por supuesto que estas cuestiones se canalizan de diferente manera. Las temáticas que les interesan y sobre las cuales problematizan y quisieran que se traten en sus instituciones se refieren, a grandes rasgos, a cuestiones individuales (situaciones de discriminación, códigos de vestimenta); contenidos disciplinares (educación sexual integral) y aspectos institucionales (la infraestructura y los problemas edilicios). Ahora bien: ¿con quién hablan de estas cuestiones? En un sistema educativo fragmentado, las escuelas cuentan con distintos soportes institucionales para enfrentar estos desafíos (Núñez, 2019). Un recurso más extendido prepandemia era el de las salidas didácticas, particularmente valoradas por jóvenes que no viven cerca de la geografía de la protesta ni de la iconografía más reconocible de la ciudad.

«En Lengua empezamos viendo de la parte del programa y después vimos en la parte más de la materia en sí, que vendría a ser texto argumentativo… pero siempre se mencionaba. […] Ponele, cuando fue lo del aborto nos dijo: “Bueno digan qué piensa cada uno…” Por ahora creo yo que prestaron más atención sobre las marchas que se dieron hasta ahora por las marchas tipo… el aborto, la Ni Una Menos […] La semana pasada tuvimos una salida. Fuimos al Parque de la Memoria. Y nos explicaron más o menos qué significaban los monumentos.»

GF, Escuela 2 de Gestión pública, sectores populares.

En el relato resuenan palabras: “aborto”, “marchas”, “opiniones”, “Ni una menos”. Retazos de la memoria reciente, elementos, palabras que construyen una trama de sentidos que brinda instancias de aprendizaje de la ciudadanía, cual puzzle en construcción. La ciudadanía en la escuela se compone de esos elementos de discusión, en distintos espacios y materias, y de la presencia de adultos que habilitan el espacio, sin dejar de enfatizar en los contenidos del programa ni en “la explicación” sobre qué significa un monumento.

Asimismo, y de un modo similar a lo que acontece con la Educación Sexual Integral, la discusión que planea de fondo en relación con la enseñanza de la ciudadanía se refiere a la tensión entre plantear en espacios particulares o, más bien, cómo inaugurar una nueva grilla territorial escolar y repensar, como en el caso de la transversalización de la ESI, la crítica desde la perspectiva de género al androcentrismo y al conjunto de aprendizajes explícitos y ocultos (Baez y Sardi, 2019). El caso específico de los aprendizajes y saberes —experiencias, podríamos señalar— de la ciudadanía implica propiciar las voces juveniles, el intercambio de ideas e intereses en las distintas materias, donde puedan inscribir sus inquietudes y no solo en las que supuestamente plantean contenidos más cercanos a los derechos y a la ciudadanía.

En las instituciones, el diálogo sobre procesos sociopolíticos y temas de interés de los jóvenes “depende”, de acuerdo a sus palabras, de cada docente. En su tesis doctoral realizada en escuelas secundarias de Córdoba capital, Hernández (2021) señala la presencia de sentidos disociados de estudiante y docentes sobre la discusión acerca de temas de actualidad. En el trabajo muestra que los estudiantes, según su manejo de los tiempos, introducen temas para pedir la opinión delos docentes, pero muchas veces, estos lo perciben como un intento por alterar la clase. Ante esta incomprensión sobre una preocupación genuina, los estudiantes aprenden a incorporar una serie de criterios para saber con quién hablar y con quién no. En nuestra investigación, contemplamos dificultades similares, pero planteadas desde el punto de vista de la forma en que los profesores inician el diálogo. Además del carácter aleatorio de la posibilidad de conversar en clases sobre temáticas de la coyuntura política, en el caso en que se les pregunta qué piensan sobre algún tema, los jóvenes cargan con la incógnita sobre si es un contenido escolar o si la opinión demandada por sus profesores será efectivamente considerada (Vommaro, Cozachcow y Núñez, 2021). Tal como expresa el siguiente testimonio, la frontera es difusa entre el real interés por conocer las opiniones de los estudiantes y la sensación de ser evaluados:

«Vimos participación política muy por arriba. Fue como un tema que te evalúa. No sé si le importó lo que opinábamos. Después depende qué docente y la relación que tengas si hablás o no de lo que pasa.»

GF, Escuela bachiller, gestión estatal, heterogénea con participación media.

La situación descrita narra una escena de incomprensión que debilita el vínculo intergeneracional, no solo se ven los contenidos “muy por arriba”, sino que la confianza se ve afectada en tanto no tiene muy claro si “importó” la opinión expresada. La misma idea de una discusión pública robusta, donde se expresen y valoren distintos puntos de vista, se ve profundamente afectada.

Por su parte, la ESI (Educación Sexual Integral) suele ser una temática mencionada en todos los grupos, sin distinciones de género, tipo de oferta institucional o lugar del país. Cuando nos detenemos en el análisis de las entrevistas, la ESI aparece tanto por su implementación —y las distintas maneras en que se trabaja en las instituciones— como, en la mayoría de los casos, por su ausencia. En este punto, los jóvenes realizan fuertes críticas, por la poca educación sexual que reciben en sus escuelas. Señalan que, en general, se realizan talleres o actividades específicas, y no se la aborda como contenido transversal e integrado; docentes que no quieren (por falta de experticia o por “tabú”) incluir temáticas de ESI en sus clases cotidianas. En el caso de tratarse de contenidos más formales, señalan que suelen ser trabajados por profesores de Biología o de Psicología.

Estas cuestiones aparecen de manera transversal en distintas instituciones educativas. Sin embargo, la ESI adquirió en instituciones confesionales una dinámica peculiar, lo que produjo ciertas tensiones, en tanto que grupos de estudiantes demandan otro tipo de propuesta. Un aspecto similar había encontrado Natalia Fernández (2020) en su tesis sobre el movimiento scout, donde da cuenta de las discusiones a partir del caso del scoutismo feminista y el debate por el aborto en ámbitos de fuerte pregnancia del catolicismo. Una joven que asiste a una escuela confesional enfatiza en una serie de dificultades y críticas ante las propuestas específicas que se dieron en su institución:

«La primera jornada ESI no nos gustó nada, porque habían hablado de límites, pero muy metafóricamente, y no se entendió nada, y no nos gustó. Entonces, nosotras fuimos y hablamos con las tutoras, nosotras de quinto año hablamos y les propusimos una serie de temas que nos preocupaban o que sentíamos que era necesario que nos hablaran, y nos escucharon. Los temas serían: sexualidad desde el punto de vista, así como mental y cómo nosotras tenemos que relacionarnos con nuestra sexualidad; después todo lo que es la manera sana, y después dijimos que todo lo negativo: relaciones tóxicas, abuso, violación, consentimiento; esos temas; y también diversidad de género.»

Estudiante mujer, escuela confesional, CABA.

(…)

Estos aspectos de la condición juvenil se superponen con la vida estudiantil. Escuelas, esquinas, calles se entremezclan y, a diferencia de lo que ocurría en otras décadas, cuando vivían la doble vida como estudiantes y como jóvenes (Manzano, 2017), ambas experiencias se interrelacionan. Sus relatos se refieren a cuestiones sobre derechos sexuales, la demanda por la implementación transversal de la ESI—no solo en alguna materia o jornada—, así como el énfasis en los protocolos contra la violencia de género. Los jóvenes plantean que han exigido la implementación de la ley a sus docentes y directivos (en varios casos, a través del Centro de Estudiantes). También dan cuenta de la diversidad existente en sus escuelas (chicos o chicas trans, género fluido) y del apoyo por parte de docentes y compañeros.

Otro aspecto que consideramos se vincula con las propuestas específicas que se despliegan en las instituciones. A pesar de las diferencias entre los establecimientos, las trazas que enmarcan las propuestas sobre estas temáticas, cuando existen, suelen ser bastante similares: Gabinete de ESI, Aula ESI, Espacio ESI y protocolos contra la violencia de género, aspectos que remiten a los intentos por pensar de manera situada y transversal, pero que precisa de un ámbito específico. Asimismo, tal como muestra el trabajo de Del Cerro (2020), distintas iniciativas (como el colectivo “ESI-Género” conformado en una escuela media porteña que analiza en su tesis) profundizan un reordenamiento de las jerarquías tradicionales intergeneracionales, que caracterizaban —y en algunas instituciones continúan haciéndolo— las relaciones vinculares escolares de modo asimétrico entre docentes y estudiantes. Las acciones se suceden en la escuela, pero también en las cuentas de Instagram, que no solo vinculan a docentes y estudiantes, sino que difuminan el adentro y el afuera escolar, las personas que interactúan pueden o no asistir a la institución. Iniciativas como “el tendedero”, impulsada por la Comisión de Empoderadas que Chervin (2021) analiza en su tesis sobre las formas de organización estudiantil en torno a la ESI, construyen un espacio de confianza, pero de manera llamativa, exponen testimonios del afuera escolar y abordan y problematizan menos sobre lo que ocurre en el ámbito escolar. Espacios que, a la vez, conviven con escraches y una intervención adulta que oscila entre la no intervención y desencadenar las acciones sin lograr encauzarlas, retazos de aquello que el mismo Chervin (2021) califica como un aprendizaje sobre estas cuestiones y formas de organización.

Estas temáticas adquirieron una fuerte centralidad en las instituciones educativas, en parte, por una coyuntura que propició cierto borramiento de las fronteras entre el adentro y el afuera escolar. Como es sabido, en 2018, hubo un auge de participación juvenil y del feminismo que se dio a conocer como “la ola verde”, en reclamo por la legalización del aborto libre, seguro y gratuito que, desde 2007, fomentaba la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El entusiasmo por continuar con la iniciativa se vio reflejado en las acciones públicas, pero también en el uso del pañuelo verde atado a mochilas o a carteras, anudado en balcones, ventanas e, incluso, en bustos emblemáticos en las instituciones. En contraposición a estas expresiones, se organizaron grupos opuestos tanto a la legalización del aborto (incluso con el uso de pañuelos celestes, para contrarrestar la marea verde) como a la educación sexual integral. Estas acciones replican la campaña “Con mis hijos no te metas” en Argentina, Uruguay, Chile o Perú contra la “ideología de género” (Baez, 2018), o lo que ocurrió en Brasil con movimientos como el “Escola sem Partido” (Abramovay y otros, 2020).En nuestras investigaciones, no encontramos testimonios que plantearan una oposición tajante frente a estas temáticas, posiblemente porque se realizó previo a la mayor masividad y crecimiento electoral de los sectores autodenominados “libertarios”. Tan solo en un grupo focal surgió el planteo acerca de la presencia en una institución educativa de grupos de estudiantes que buscaban organizarse para oponerse a los contenidos de la ESI. Más recientemente, en una exploración preliminar que realizamos con Otero y Manelli (2022) hallamos algunas críticas, silencios y una postura juvenil que varía entre quienes se sientes más interpelados, se comprometen/identifican o son reactivos a los discursos sobre género/sexualidades, la ESI o la política en un sentido amplio.

Se trata de un tema por profundizar que interrelaciona dos aspectos. Por un lado, la revitalización de las llamadas nuevas derechas, en particular su propio carácter de supuesta novedad y la manera en que desde el año 2001 sectores que no venían manifestándose accedieron al espacio público saliendo, desde entonces y en distintas coyunturas a “ganar la calle”, tal como plantean Morresi, Saferstein y Vicente (2021). Por otro, tal como sucede también en países como Chile los jóvenes que el año previo habían protagonizado el estallido social, durante la pandemia fueron los más afectados y críticos con el gobierno (Asún, Palma, Aceituno & Duarte (2021).

En estos comportamientos puede leerse cierta desafección de las nuevas generaciones ante el escenario político (con excepción de sus sectores más movilizados), lo que algunos estudios describen como una tendencia a una salida aislacionista (Asún, Palma, Aceituno y Duarte, 2021). En nuestras investigaciones más recientes planteamos la hipótesis que, durante la pandemia, tuvo lugar una exacerbación de las tensiones entre estudiantes y entre ellos y sus docentes (y equipos directivos), que más allá de que algunas instituciones lo resolvieron de mejor manera. Allí enfatizamos que, más allá de cuánto ya se había resquebrajado antes de la pandemia, desde entonces estas preocupaciones cobran mayor importancia. Estas cuestiones afectan núcleos centrales del proceso de escolarización: el tipo de relaciones intergeneracionales que se generan, la intensidad de esos vínculos, la sensación de pertenencia que contribuye a consolidar y su incidencia en la construcción de la ciudadanía. Entendemos que la pandemia, a la vez que supuso una alteración de la sociabilidad juvenil, facilitó la aparición de nuevas temáticas críticas con el rol docente (y por extensión con los contenidos que se transmitían), cambios en los vínculos entre compañeros/as y la expansión en las instituciones de discusiones presentes de manera más amplia en la sociedad (las vacunas, las cuarentenas, la participación política, género/sexualidades). Las instituciones educativas, que eran más bien un ámbito que buscaba propiciar la participación estudiantil -de maneras más y menos exitosas y con múltiples dificultades de las que hemos dado cuenta – encontraron mayor cuestionamiento a temáticas de derechos, género, política que contrarió un ámbito que se ve mayormente desbordado cuando los y las jóvenes participan, opinan o se involucran con ideas por fuera de los canales establecidos (sean estas ideas situadas más a un lado u otro del arco político). En el contexto post pandémico, además de la necesidad de desplegar acciones y programas que aborden temáticas de salud mental, suicidios, temores o dificultades varias en el encuentro con otros, dichas tensiones se expresan en las dificultades para la convivencia, en disputas a favor y en contra de ciertas demandas políticas, en la exacerbación de las diferencias entre las familias y estudiantes; en el mismo re aprendizaje de estar con otros, de la sociabilidad juvenil e intergeneracional que tiene a la escuela como un escenario principal.

(…)

«Cuando pasamos por los cursos a convocar a una marcha, un tercio te da bola, otro tercio hace chistes, y el resto está en cualquiera”

Juliana, estudiante de 5°año de una escuela de modalidad técnica de la ciudad de la Plata.

Las actividades desplegadas por los centros de estudiantes o por grupos de jóvenes sin identificación partidaria ni institucional busca modificar aspectos de la situación particular en una escuela tanto como lograr una incidencia que trascienda las paredes de la institución. Muchas de estas acciones implican una disrupción del tiempo escolar planificado. En la entrevista que los integrantes del equipo de investigación tuvimos con Juliana y algunas de sus compañeras, y cuyo fragmento abre este subapartado, relataban las dificultades para lograr que los estudiantes se organizaran y participasen de manera activa en el Centro de Estudiantes. En este caso en particular, si bien quienes participaban del CE contaban con el apoyo de varios docentes, otros integrantes del equipo directivo buscaban dificultar su organización. Aun así, Juliana y sus compañeros habían logrado un espacio donde encontrarse y la posibilidad de pasar por los cursos (una práctica extendida fundamentalmente en los claustros universitarios, reproducida en algunas escuelas secundarias y que persiste, a pesar del extendido uso de redes sociales). En el hecho de “pasar” por los cursos, perdura algo del encuentro cara a cara, de la búsqueda de complicidades, pero también garantiza aquello que los dispositivos móviles no siempre logran —no al menos con la misma eficacia—: detener la clase. La complicidad hace referencia a un lazo que une y agrupa, en un sentido de comunidad a quienes se consideran semejantes o iguales (Chaves, 2010). En el estudio del activismo y la militancia juvenil, no hemos prestado suficiente atención a la construcción de significados compartidos sobre el mejor modo de impulsar una acción política, aspecto que a priori establecería una serie de complicidades entre los jóvenes, útiles para crear una conciencia común acerca de cómo actuar.

En la entrevista que citamos, Juliana narra la situación de pasar por las distintas aulas y cómo las distintas posiciones políticas irrumpen en la escuela. Esto ocurre cuando los integrantes de las listas que compiten en el CE recorren las aulas para contar su propuesta o avisar de alguna actividad, tal como lo expresa el fragmento de entrevista. El pasar por las aulas encarna la posibilidad de lograr una reconfiguración institucional; brinda la posibilidad de liberarse del tiempo escolar y así lograr un cambio súbito de una situación educativa. Esto es válido tanto para quienes están interesados en la propuesta como para quienes aprovechan para desligarse del tiempo escolar y no hacer nada. La rutina escolar se altera durante un breve instante y puede ser aprovechada para interesarse en la actividad como para liberar emociones, adoptando también modelos o arquetipos (“el militante”, o “activista”, “el gracioso”, “los colgados”). Ese tiempo “para estar en la Luna”, como rememora Manzano (2017), ya era una de las maneras, junto con la indisciplina y la militancia política, de cuestionar el autoritarismo escolar.

Como narra la estudiante, las posibilidades de producir esta alteración son mayores para quienes participan de agrupaciones o son delegados de su curso. En definitiva, pasar por las aulas representa para los “militantes” o “activistas”, un poder de un orden similar que la posibilidad de enfrentar la autoridad por parte de aquellos más desenganchados del proceso de escolarización, con la diferencia de que, en este caso, se mantienen dentro de los carriles propuestos por la institución.

Tal como venimos describiendo, los últimos años fueron escenario de la emergencia de prácticas políticas estudiantiles que rebasaron el espacio escolar y, a través de esta operación, simultáneamente, reconfiguraron el espacio público, al tornarse visibles más allá de la escuela. Sea a partir de las tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en las marchas con peticiones en el interior de la provincia de Buenos Aires, en las multitudinarias marchas conmemorativas por los estudiantes detenidos desaparecidos en la última dictadura militar (que parecieron tener un vigor renovado en algunos centros urbanos de la Argentina), tuvo lugar una suerte de reencantamiento con lo público, proceso similar al que mencionaron estudios para el caso de los pingüinos en Chile (Aguilera, 2014).

Por esos años prepandémicos, era posible referirse a una nueva escena escolar, donde tenían lugar diferentes procesos de conformación de las identidades políticas. En dicho marco, el movimiento estudiantil secundario había adquirido una fisonomía diferente a la de las décadas precedentes: conformación de nuevos espacios y grupos en el interior de las escuelas (por ejemplo, cuerpo de delegados, consejo de aula, asambleas), que instalaron otras demandas más específicas —el estado de abandono de la infraestructura de los establecimientos, la falta de equipos de calefacción y de materiales didácticos, el ausentismo docente, las reformas en los planes de estudio, el reconocimiento de derechos y formas de vivir las sexualidades, la denuncia de la violencia de género, entre otros—. En muchas ocasiones, además, planteaban formatos de organización alternativos al centro de estudiantes, priorizando la escucha de las distintas voces en asambleas y ampliando la idea de “democracia”.

Nuevamente es preciso evitar enceguecernos con aquellos grupos más movilizados. Pensar el fenómeno de la política en la escuela secundaria durante la pandemia y en la salida de ella implica dar cuenta de dos aspectos. Por un lado, se trata de dinámicas más marginales de lo que nos gustaría pensar. Lamentablemente no existe información confiable sobre la cantidad de centros de estudiantes existentes en el país. A lo largo de estos años, hubo distintos intentos de organización, pero no existe una política pública sostenida en el tiempo. Esto no es solo responsabilidad de las autoridades educativas. Los CE son volubles, cambian en el tiempo; un año, la presencia de estudiantes con más intenciones de participar puede darle mayor volumen o capacidad de acción. Incluso la coyuntura política nacional o local, así como algún conflicto dentro de la institución. Pero tan cierto como su músculo organizativo puede ponerse en marcha rápidamente, lo es que un aspecto central de su propia dinámica es el carácter inestable. Si otro año los estudiantes del último ciclo no tienen intenciones de participar, si las autoridades no tienen tiempo o deben focalizarse en otra cantidad de acciones que deben realizar o si la coyuntura política no los enfrasca en algún debate que capte su atención, el lugar del CE se deshilacha. La diversidad de escuelas secundarias existentes en el país —debería decir la misma diversidad del país— (y la heterogeneidad de formas de ser joven existentes en el territorio) hace que las formas de organización estudiantil sean muy variables. Por otro lado, las dinámicas de organización estudiantil se vieron notablemente afectadas por la pandemia, a un punto tal que la política estudiantil ha cambiado en su configuración. Incluso en el año 2020 una marcha emblemática como la del 24 de marzo fue suspendida, el año 2021 contó solo con la participación de algunos sectores de los organismos de derechos humanos y, ya en el año 2022, recuperó su carácter con una enorme columna de estudiantes secundarios y jóvenes por su cuenta, como ocurrió con la marcha del 8M.

(…)

La pandemia otorgó otro espacio a los centros de estudiantes como mecanismo institucional y soporte de la escolarización durante los meses más álgidos de aislamiento y continuidad educativa sin presencialidad (Informe CEPAL, 2021). En la investigación que realizamos junto con Victoria Seca y Valentina Arce Castello para la CEPAL en 2020, el CE fue una de las instancias más mencionadas por los estudiantes como espacio que contribuyó con la posibilidad de sostén de la nueva dinámica de cursada, como polea de transmisión de las demandas estudiantiles y por su rol mediador. En aquellas instituciones donde estas instancias de organización estudiantil se encontraban más arraigadas —y previamente habían ya generado vínculos entre estudiantes y también con docentes a través de actividades como las olimpíadas (deportivas y de conocimientos), cena de fin de año, actividades extracurriculares—, fue notable su lugar durante la pandemia como sostén en la trayectoria escolar. En los grupos focales realizados, los estudiantes reivindican este rol del Centro de Estudiantes como un ámbito diferente en cuanto al ejercicio de derechos, en comparación con el nivel primario, y espacio de reconfiguración de vínculos:

«Si no fuera por el Centro de Estudiantes, en mi escuela, nos pasan por arriba. Es la única escuela de Paraná que tiene ESI, porque nosotros protestamos cuando se quiso sacar ese taller.»

Estudiante varón, Paraná, Entre Ríos. Escuelas públicas bachiller común de secundaria.

Por último, un aspecto llamativo es que los centros de estudiantes adquieren una fisonomía más flexible que la propuesta por las normativas. Los estudiantes señalan que, en esos espacios muchas veces, no hay listas diferentes ni secretarías formales, sino que conforman comisiones abiertas, y muchas decisiones son definidas en asambleas o por votación abierta. Es lo que llaman un centro “horizontal” o, incluso “en diagonal”. Durante la pandemia, y ante la imposibilidad de realizar las elecciones de renovación de autoridades, varios CE adoptaron nuevas dinámicas de organización, incluso conformando comisiones con integrantes de listas que usualmente se enfrentaban en el acto electoral. Durante esos tiempos las demandas abarcaron tanto el reclamo por la conectividad, dispositivos tecnológicos y bolsones de comidas.

En definitiva, si la expansión del nivel secundario supone la posibilidad de la ampliación del derecho a la educación, a la par de la sanción de diversas leyes que reconocen a los jóvenes como sujetos de derechos, los soportes con que cuentan las instituciones son diversos de un modo que impactan de manera desigual en la experiencia de ser estudiante.

Referencias:

Un buen punto de partida para la reflexión sobre la participación juvenil es conceptualizarla como un tiempo fuera de lo común, que implica la puesta en suspenso de otras actividades, la capacidad para dedicar esfuerzos y desplegar acciones que, posiblemente, reconfiguren aquello que se entiende como ciudadanía. Si bien los momentos históricos y las condiciones estructurales de cada país otorgan un cariz distinto a la idea de derechos y de pertenencia a un común, existen coyunturas específicas, donde los procesos políticos adquieren una intensidad notable. Si toda generación está atravesada por hitos generacionales (Vommaro, 2015), muy posiblemente para las actuales los derechos sexuales y reproductivos tienen una pregnancia en su cotidianidad como ningún otro fenómeno.

Un buen punto de partida para la reflexión sobre la participación juvenil es conceptualizarla como un tiempo fuera de lo común, que implica la puesta en suspenso de otras actividades, la capacidad para dedicar esfuerzos y desplegar acciones que, posiblemente, reconfiguren aquello que se entiende como ciudadanía. Si bien los momentos históricos y las condiciones estructurales de cada país otorgan un cariz distinto a la idea de derechos y de pertenencia a un común, existen coyunturas específicas, donde los procesos políticos adquieren una intensidad notable. Si toda generación está atravesada por hitos generacionales (Vommaro, 2015), muy posiblemente para las actuales los derechos sexuales y reproductivos tienen una pregnancia en su cotidianidad como ningún otro fenómeno.