Entre Nosferatu y Último Reino, entrevista con María Julia De Ruschi

«Nosferatu» y «Último Reino» fueron dos grupos literarios fundamentales de la poesía argentina de finales del siglo XX. En su último libro, María Julia De Ruschi reconstruye el itinerario de estos grupos, sus principales autores y sus poesías.

«La luz de lo imposible», el último libro de María Julia De Ruschi.

La luz de lo imposible. Los poetas de Nosferatu y Último Reino (1972-2022), da cuenta de dos grupos notables de poesía argentina. El volumen, editado en 2022, lleva el sello de Ediciones Kalos. Reúne a los poetas que han recibido la calificación de neorrománticos. Una de las familias literarias más interesantes de las últimas décadas del siglo XX, cuya vigencia aún perdura en las producciones de algunos de ellos. Una de sus integrantes, la gran poeta María Julia De Ruschi, a quien ya habíamos entrevistado para La Vanguardia, es la encargada de la hermosa introducción con la que comienza el libro, a la que le siguen una selección de poemas de los autores de los grupos examinados.

La ocasión y la oportunidad de este verdadero acontecimiento literario es la que nos acerca una vez más a María Julia para consultarla sobre cómo pensó este proyecto de libro, pero también sobre cómo fue el trabajo de su escritura.

Antes de comenzar a preguntarte por el libro, quisiera que por favor nos cuentes tu impresión sobre la presentación que se hizo en la Biblioteca Nacional.

Bueno, tal vez esta tu primera pregunta podría ser la última: porque la presentación fue el final de la historia de La luz de lo imposible. Presenté dos o tres libros en mi vida, y esas pocas presentaciones representaron para mí grandes fiestas. Esta fue la mejor, porque fue compartida con mis amigos, los poetas antologados. Habíamos planeado con Ariel Fleischer, el editor, presentar el libro en octubre en la Biblioteca Nacional, conseguir fecha no es fácil, pero la conseguimos, la querida María Redondo, hija de Víctor, trabaja allí y siempre nos da una mano. Pero Víctor, que vive en Tucumán y no estaba muy bien de salud, no podía viajar en octubre. Logramos cambiar la fecha. Todos se esforzaron por adecuarse y asistir. Lamenté que no pudieran participar Álvaro Diez Astete, que es boliviano y vive en La Paz, Daniel Gutman que vive en los Estados Unidos y María del Rosario Sola, “Charito”, que estaba enferma. Fue una fiesta emocionante. Incluso los asistentes que no tenían una relación directa con el grupo compartieron las bromas y el clima festivo. Fue el viernes 18 de noviembre de 2022. Un viernes más como nuestros viernes a lo largo de tantos años, allá por las décadas de 1970 y 1980 en casa del poeta Mario Morales, a quienes los miembros de los grupos Nosferatu y Último Reino llamamos nuestro “Maestro”, término que se usa más en el campo de otras artes, como la música ¿no?

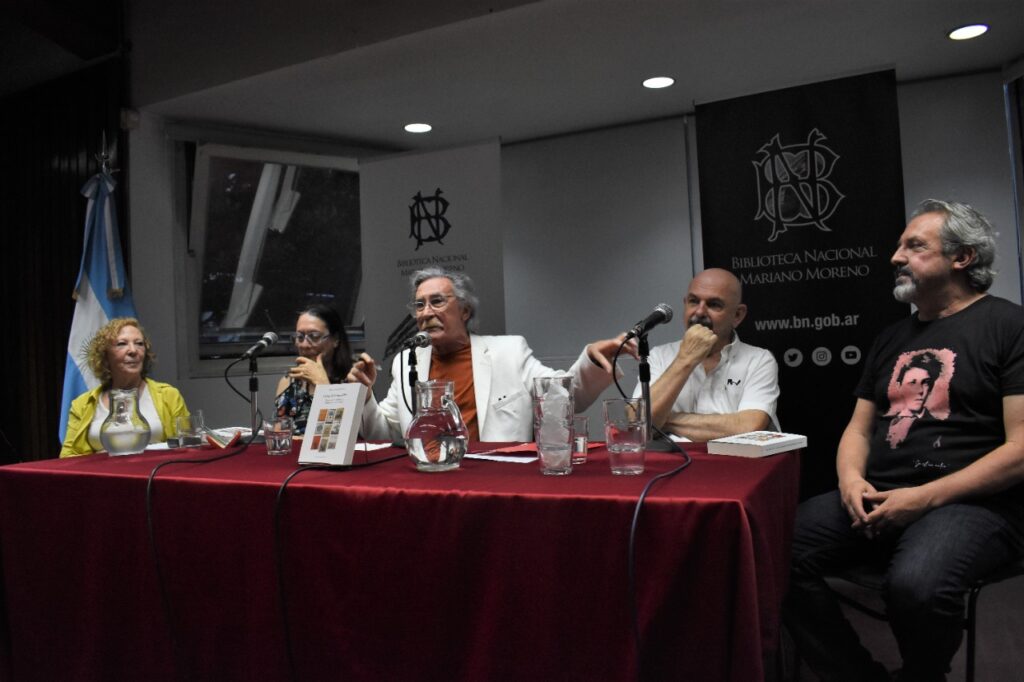

Hubo dos mesas, una prevista con Ariel, conmigo y con el poeta Julián de la Torre que leyó un hermoso texto de presentación en el que destacó la importancia de la figura y de la poesía Mario Morales. La segunda mesa la armó espontáneamente Víctor Redondo, quien tomó el micrófono y coordinó la lectura de los poetas presentes, Mónica Tracey, Susana Villalba, Horacio Zabaljáuregui y Carlos Riccardo, alternando recuerdos y anécdotas. Luego, como corresponde, vino. Nuestros amables anfitriones de la Biblioteca se olvidaron de echarnos a la hora del cierre.

En realidad espero que la presentación no haya sido el final de la aventura, sino el comienzo de otra, me refiero a la reedición de los poetas cuya obra, publicada hace años en tiradas muy reducidas, no es accesible hoy en día. Querría destacar que todos los poetas presentes siguen escribiendo y publicando.

¿Cuál es el origen de este libro? ¿Fue una idea personal, un pedido editorial, algo que surge del colectivo de las revistas examinadas?

La idea del libro creo que surgió del frío en la nuca que produce el soplo del paso del tiempo, de la sensación de que hay cosas valiosas que se pierden para siempre. De la conciencia de la necesidad de un rescate o de una cadena de rescates: por cadena de rescates quiero decir, que no basta que yo haya intentado dar una idea de la poesía de los grupos Nosferatu y Último Reino desde una perspectiva histórica, es decir, desde sus comienzos hasta hoy. Es una tarea que debe reiterarse, desde distintos ángulos. Este es un país fecundo e ingrato, que da frutos maravillosos que se no se atesoran como lo merecen. Demolemos nuestro patrimonio arquitectónico, poetas de la envergadura de Ricardo E. Molinari no tienen una obra completa, para dar los dos ejemplos que se me ocurren ahora. Predominan, a mi juicio, criterios de valoración muy contingentes, una mala formación (es decir, escasez de lectura de buena poesía, que es la base del criterio o el gusto) y casi diría una especie de rechazo del concepto mismo de valoración, de que existe con un grado de objetividad bastante elevado buena y mala poesía y que no es censurable opinar al respecto. Por otra parte, es como si por algún raro complejo no pudiéramos enorgullecernos de lo nuestro. El caso de Borges fue y en cierta medida sigue siendo emblemático al respecto.

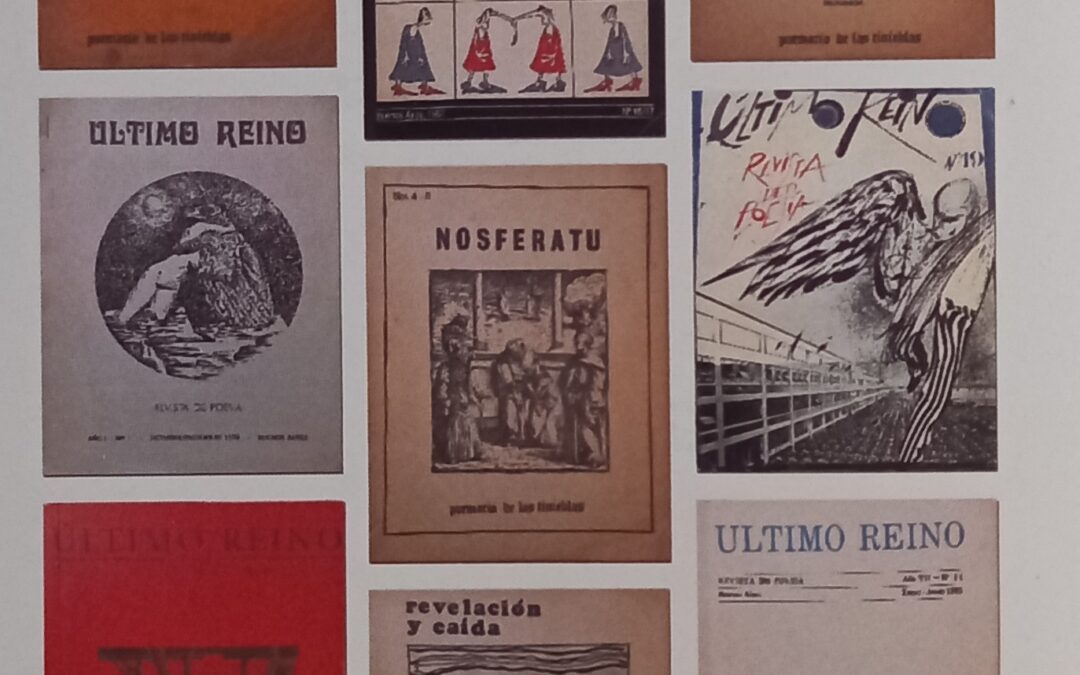

La estoy haciendo larga. Quise rescatar mis recuerdos de las reuniones de los viernes en casa de Mario Morales, y realizar un homenaje a los 50 años de poesía de ambos grupos, y los directores de las revistas, Enrique Ivaldi (Nosferatu) y Víctor Redonde (Ultimo Reino, la revista y la editorial). Y recordar con una breve presentación y una selección de poemas a casi todos los poetas de ambos grupos, incluí dieciséis.

«La idea del libro creo que surgió del frío en la nuca que produce el soplo del paso del tiempo, de la sensación de que hay cosas valiosas que se pierden para siempre. De la conciencia de la necesidad de un rescate o de una cadena de rescates».

¿Cómo fue la experiencia de escritura e investigación? Señalás que te acercaron material, consultaste a los autores.

Fue un trabajo largo, que me acompañó muchos años. Empecé por reunir los libros, en su mayor parte ediciones de autor muy difíciles de conseguir. Creo que los fui encontrando a casi todos, me faltan solo los dos primeros de Susana Villalba: algunos los tenía, otros me los dieron sus autores, o el libro o una fotocopia. También encontré alguno en la Biblioteca Nacional. Conseguí reunir todas las revistas, todos los ejemplares de Nosferatu más las separatas, y de Último Reino cuando no conseguí el original me prestaron los ejemplares para sacar fotocopias. En esto me ayudó muy generosamente Charlie, Carlos Riccardo. Leí y releí todo ese material. Fui seleccionando los poemas. En rachas en las que estaba mal de ánimo, y solo podía hacer trabajos “mecánicos” fui tipeando las más o menos 300 páginas de poemas que tiene la antología. Durante esos años también me puse en contacto con todos los poetas que aún vivían, les hice preguntas por email, me respondieron más o menos extensamente, utilicé gran parte de ese material. Me acuerdo de Manuela Fingeret, que estaba enferma y tenía un mal recuerdo del grupo. De Guillermo Roig, con quien entonces hablé por teléfono, no lo conocía, lo vi una sola vez en una reunión en casa. Se suicidó antes de que saliera la antología. Mónica Tracey me pasó un hermoso libro suyo inédito. De hecho, toda su poesía puede considerarse inconseguible, y es de una potencia asombrosa. ¿¡Qué poetas beat estadounidenses!? Vuelvo sobre lo mismo, a la falta de valoración positiva de lo nuestro: la poesía de Guillermo Roig, la novela Las familias secretas de Redondo.

Extrañé mucho a Jorge Zunino, que estuvo en todas, que lo recordaba todo. Pero murió a principios de 2001.

Las lecturas posibles del libro son varias. Te señalo una: la de una biografía colectiva, inclusive parece un registro narrativo de novela. Lo digo por la fina y a veces risueña descripción y calificación de los integrantes de los grupos de poesía. ¿Vos cómo lo pensaste?

No sé si lo pensé. Lo único que tenía en claro es que no quería hacer crítica literaria. Dejé fluir los recuerdos. La voz de los recuerdos le da esa andadura narrativa, que no fue deliberada. Cuando releía el texto se ramificaba, a cada paso surgían nuevos recuerdos, tenía que contenerme. Es cierto que puede convertirse no creo que, en una novela, pero en un texto histórico/biográfico colectivo más extenso, ¿unas memorias? Me tienta la idea.

Resulta sumamente interesante cómo narrás a los poetas de los grupos, y hacés una especie de coro de voces. Tu posición, a veces, es la contravoz de los otros. En este sentido, me gustaría que expliques por qué elegiste esta forma de narrar, donde aparecen supuestas contradicciones, las presentas y las discutís.

Ah, sí, es que conversaba con los textos que iba recibiendo, a veces los corroboraba, a veces los refutaba, pero los textos, citados textualmente, siempre quedan abiertos a la interpretación del lector. De todas maneras, no me iba a privar del placer de, siendo la autora, dejar asentada mi opinión [risas].

A lo largo de tu introducción en dos oportunidades citás versos de lo que llamás definiciones de “la más alta poesía de la poesía”, evocando poemas de Cabral y de Redondo. ¿Podes explicar porque a tus ojos es así? ¿Qué interpretas vos de lo que esos versos dicen?

Cabral:

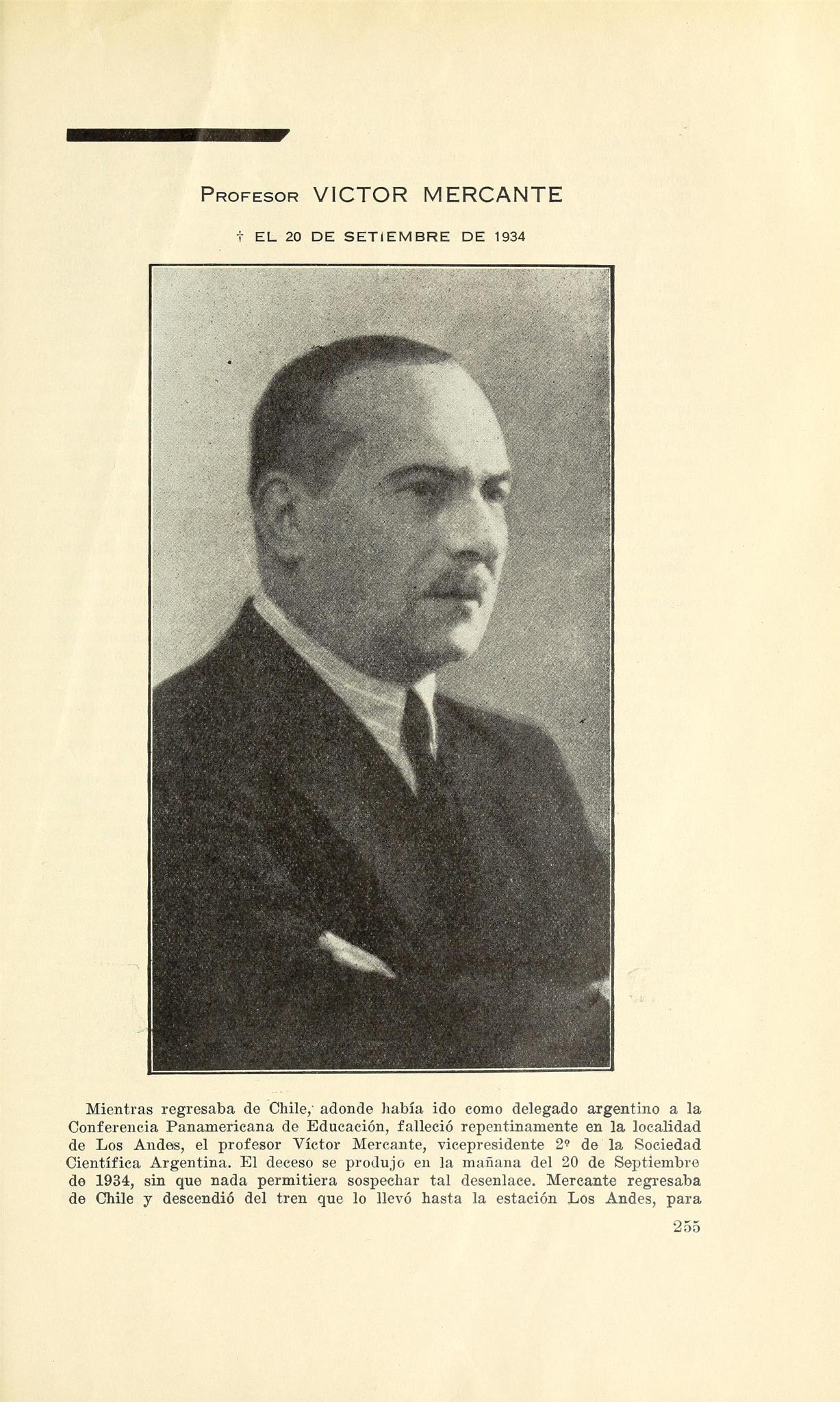

El poeta Julián de la Torre, la autora, María Julia De Ruschi y el editor Ariel Fleischer.

Agua tan pura que casi

No se ve en el vaso agua.

Del otro lado está el mundo.

De este lado, casi nada…

Un agua pura, tan limpia

que da trabajo mirarla.

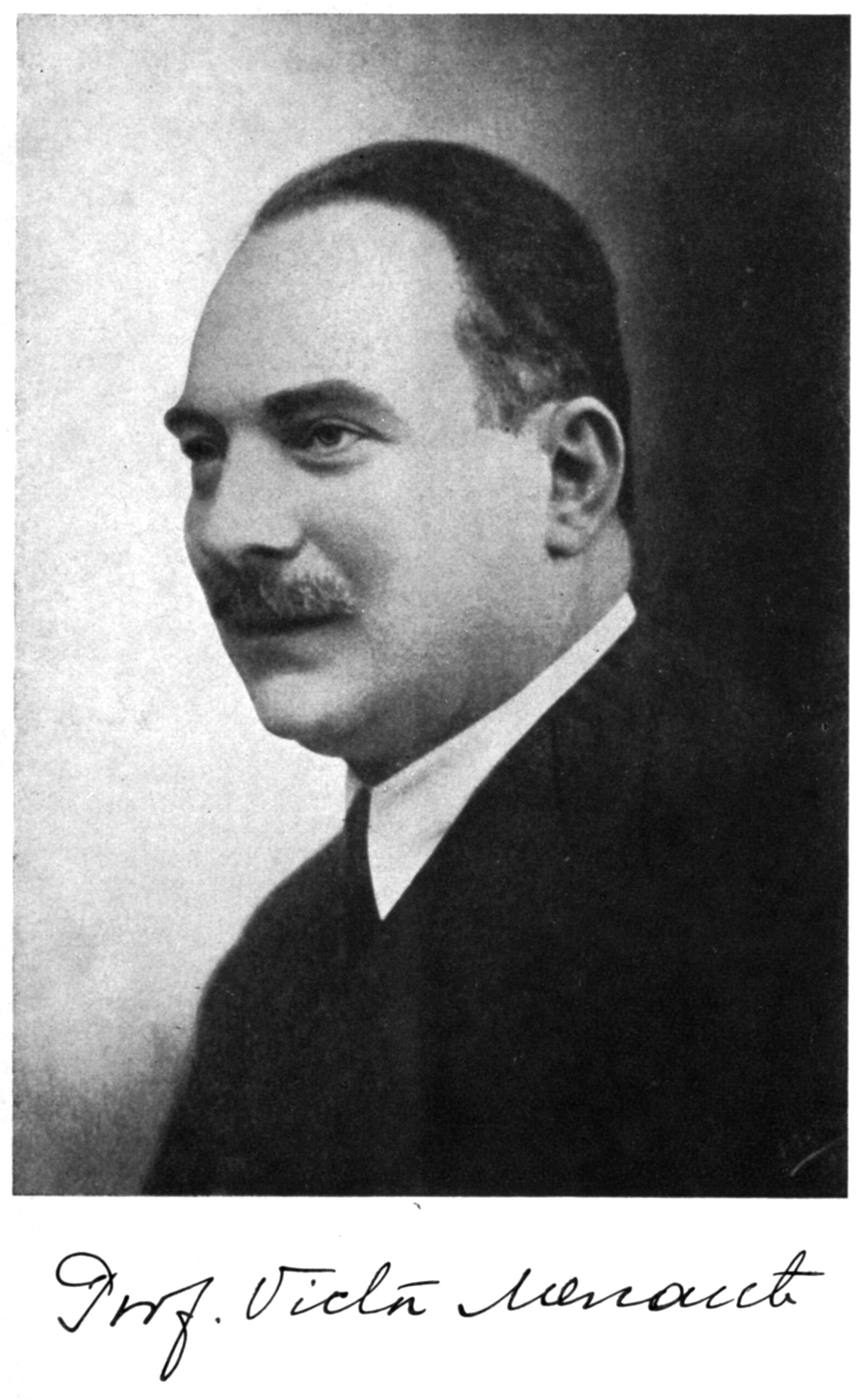

Mónica Tracey, Susana Villalba, Víctor Redondo, Horacio Zabaljáuregui y Carlos Riccardo.

Redondo:

Levanta tu brazo hacia donde los astros emigran

Levanta la luz hasta donde el ojo no la alcance

Y en lo que queda entre tú y la tierra

Levanta el agua humilde y el pan celeste

No hay otra forma de comprender el mundo

Ambos poemas se refieren a la mirada como órgano de conocimiento y a la forma de conocimiento propio de la poesía. En el primero, se alude a la percepción de lo inasible (o inefable) a través de lo “casi” invisible, el agua en un vaso. El poema de Cabral es intimista y se desarrolla en torno a una imagen visual. Es un poema de una humildad franciscana.

En cambio, en el poema de Redondo tenemos un gesto, un gesto de osadía, un gesto prometeico. “Levanta la luz hasta donde el ojo no la alcance…”, no basta mirar, hay la exigencia de un gesto, la apuesta va más allá de la contemplación, hay que poner en juego la vida.

Admiro ambos poemas porque con una sencillez asombrosa y a través de símbolos elementales van a fondo para iluminar una cuestión acerca de la cual los poetas siempre nos interrogamos: ¿qué es la poesía?

Son poemas/mantra, lo siento así, que puedo repetir y repetir y siempre me conmueven y mueven algo en mí. No responden. Plantean mejor la incógnita.

También señalás que te sorprende que aparezca tu nombre en la redacción de la revista y que publiquen tus poemas. ¿Cuál es tu conjetura sobre este hecho?

En realidad me refiero a Último Reino. Fui siempre a las reuniones de Nosferatu, casi hasta el final, pero luego, por circunstancias de índole personal, que nada tenían que ver con las reuniones, no llegué a hacer el pasaje de un grupo al otro. Me sorprendía figurar en el consejo de redacción de Último Reino porque era una especie de membresía vitalicia que no sabía a qué se debía, ya que yo conocía poco a los miembros de Último Reino y ellos tampoco a mí y no asistía a las reuniones. Los conocí y los frecuenté muchos años después, cuando ya no se publicaba la revista ni existían los encuentros de los viernes. Supongo que era Jorge Zunino el que ponía mi nombre allí y a través de quien yo estaba en cierto modo presente. Pero, curiosamente, aunque mi nombre no hubiera figurado, aunque no fuera a ninguna reunión, yo tenía un fuerte sentimiento de pertenencia.

¿Qué recordás de la idea de la edición de los libros de los miembros del grupo? ¿En qué consistía en esos tiempos la discusión, que creo que siempre existió, sobre pagar o colaborar en la edición de un libro propio?

[Risas] La cuestión era que Mario Morales vivía encerrado en su “cuartito” (creo que salía de su casa sólo para ir al cine) y la idea de hacer los trámites pertinentes para cobrar su premio y usar ese dinero para pagar la edición de su libro lo superaba. Si no recuerdo mal, fue Enrique Ivaldi quien lo acompañó para cobrar el premio del Fondo de las Artes y pagar su edición en Sudamericana. Así nació Plegarias o el eco de un silencio, uno de los libros más perfectos de Mario. Nuestros libros fueron casi todas ediciones de autor, todos los de Enrique Ivaldi, por ejemplo, que tenía mucha habilidad para las cuestiones gráficas, los tipeaba en la oficina en la que trabajaba. En realidad, Enrique tenía habilidad e inteligencia y tiempo y energía para todo. Nos ayudaban los premios. Mi primer libro, Polvo que une, salió en España gracias a un premio del Instituto de Cultura HIspánica. Ivaldi y Redondo también obtuvieron premios en España. Daniel Gutman editó Piedra de toque en Corregidor, había obtenido el Primer Premio del Fondo de las Artes en la categoría inéditos, a los 18 años.

En los tiempos de Último Reino, ya existía la editorial de ese nombre que llevaba adelante Víctor Redondo y allí se hicieron la mayor parte de los libros de los miembros del grupo, al menos en esa época.

«Lo único que tenía en claro es que no quería hacer crítica literaria. Dejé fluir los recuerdos. La voz de los recuerdos le da esa andadura narrativa, que no fue deliberada. Cuando releía el texto se ramificaba, a cada paso surgían nuevos recuerdos, tenía que contenerme».

En un pasaje reconstruís lo que a vos te pasaba con relación a algunos visitantes al grupo, es el caso puntual de Roberto Juarroz. ¿Podés contarnos algo más al respecto?

Me viene muy bien este pedido tuyo en relación a Juarroz, para relativizar algo que he dicho y repetido. Que Juarroz fue el maestro de Mario Morales. Antonio Porchia el maestro de Juarroz y Juarroz de Mario. Me han corregido: que Mario siempre se consideró discípulo de Porchia, directamente, sin la mediación de Juarroz. Es posible. Es interesante poner en duda ciertas aseveraciones cuya veracidad uno daba por descontada, porque también existe la otra versión. Nunca vi a Juarroz en una reunión del grupo, lo digo en el libro, también me explayo acerca de las razones de mi antipatía personal hacia él. En cuanto a su poesía, me pregunto si quienes la admiran han sido capaces de digerir su poesía vertical completa. Algunas cosas de Juarroz me tocan, cuando está más cerca de Porchia, como cuando dice “La palabra es el único pájaro / que puede ser igual a su ausencia”. Pero su pensamiento es siempre más abstracto que el de Porchia.

En fin, esto se plantea de un modo u otro según suba o baje el valor de las acciones de Porchia o de Juarroz. Mario era un tipo respetuoso e irreverente, si se entiende por esto que apreciaba la inteligencia y la cultura de Juarroz y que al mismo tiempo podía reírse con nosotros de su tono apodíctico y su escasa calidez humana.

Para terminar, en otro pasaje afirmás que los integrantes del grupo, “fueron muy machistas”. En una entrevista reciente, Susana Villalva, recordaba que la llamaban “la loca”, haciendo alusión a que, con el tiempo, no se explicaba cómo podía aceptarlo. ¿Podés contarnos algo más al respecto?

Sin duda eran muy machistas, lo era la época. Digo también que lo habían sido los surrealistas franceses. Ni hablar del cine y de la literatura de la primera mitad del siglo. Sería interesante leer a los poetas del grupo (y sobre todo a las poetas) para ver qué nos revelan sus obras de esta problemática. Me refiero en el prólogo a juegos más bien inocuos cuyas reglas inventaban los poetas del grupo y las poetas aceptábamos sin protestar, entre risas y bromas. En otros aspectos el machismo de la época ofrecía despliegues no tan inocuos, más bien totalmente inaceptables. Y los tolerábamos, nosotras las mujeres, tolerábamos situaciones que hoy en día desbarataríamos de un plumazo o probablemente ni siquiera permitiríamos que tuvieran lugar, no solo en el terreno de las relaciones con otros poetas sino también de las relaciones de pareja. Quiero creer que las situaciones que se dieron entonces ya no serían posibles hoy. Y claro, dudo mucho de que a Susana la apodaran hoy “Susana, la loca”, bajo ningún pretexto.