¿Por qué leemos a Mario Bunge?

Este 24 de febrero se cumple el primer aniversario de la muerte, a los 100 años, del pensador más destacado que dio nuestro país a la ciencia y la filosofía, y uno de los pocos contemporáneos con impacto universal en diferentes campos del conocimiento: en la epistemología, en la ética, en la lingüística, en la filosofía política, en las ciencias sociales, en la filosofía de la matemática o de la tecnología, y muchos más. Sin embargo sigue siendo poco leído (e incluso denostado por quienes no conocen su obra) en el mundo académico de su país de origen. En esta nota, personalidades de la ciencia, la filosofía y el periodismo explican por qué es tan importante su trabajo y por qué vale la pena conocerlo y divulgarlo.

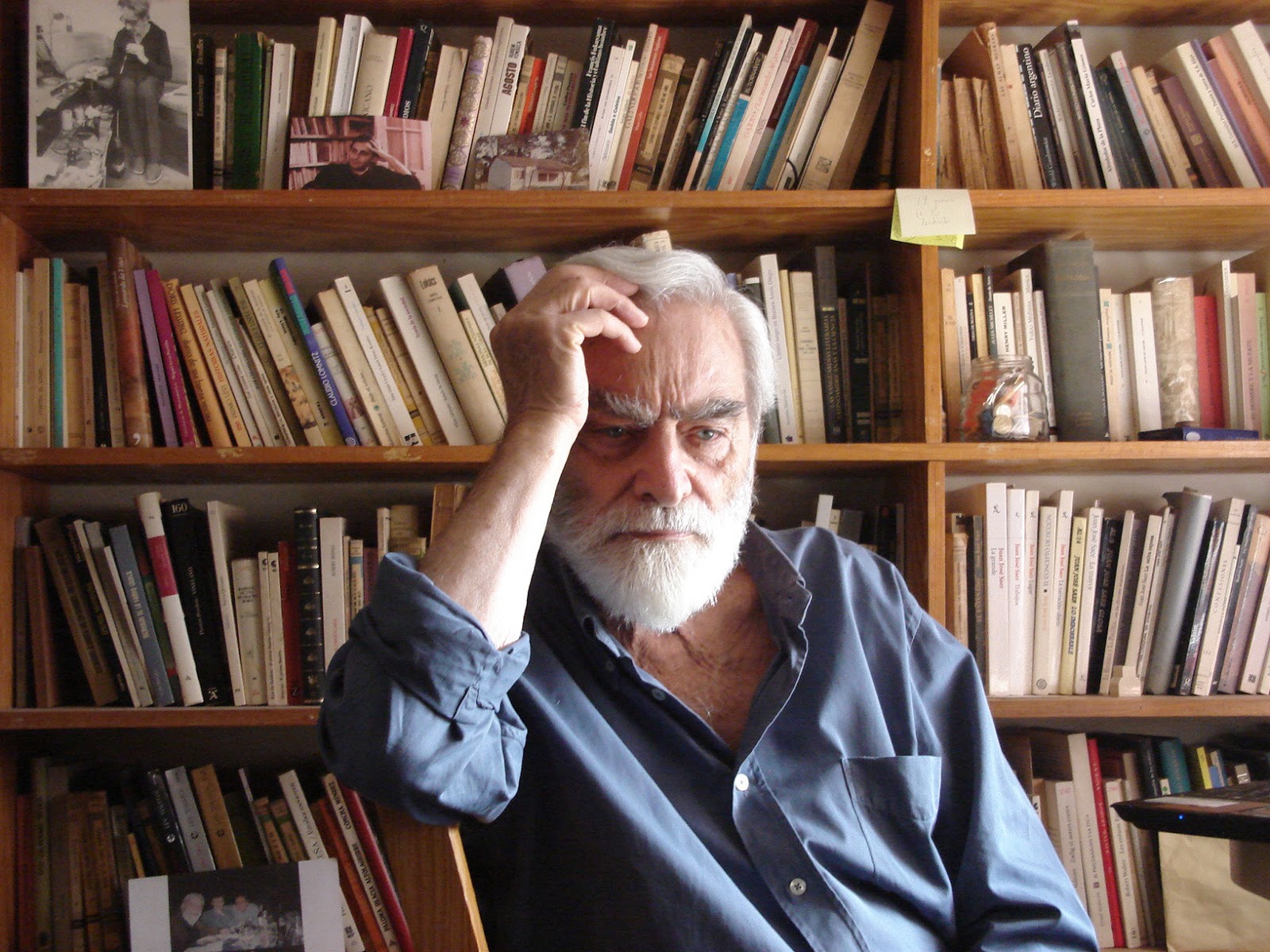

Hace un año, el 24 de febrero de 2020, fallecía a los 100 años Mario Bunge. Llegó a la filosofía desde la ciencia: era físico. De hecho, no tenía título en filosofía. Tremenda paradoja: el filósofo más destacado que ha dado la Argentina al mundo no cursó estudios académicos en esa especialidad.

Todo le interesaba. Su curiosidad y su capacidad eran tan vastas como insaciables. Aunque se instaló en Canadá para poder desarrollar con libertad su aporte intelectual a la humanidad, siempre volvió a la Argentina, donde todavia al filo del siglo de vida dio clases memorables en las universidades porteña y platense.

Denostado por gente que no ha leído de él más que alguna entrevista, fue tan férreo opositor a las pseudociencias como a los pensamientos dogmáticos, conservadores y reaccionarios de todo tipo. De una honestidad intelectual ejemplar, socialista antiautoritario desde su juventud, reconoció equivocaciones en sus opiniones con la misma honestidad con que desarrolló su obra. Su apego a los valores y a la vez a los hechos lo llevaron –para sorpresa incluso de sus seguidores– a apoyar las grandes líneas del gobierno kirchnerista pese a haber sido acérrimo opositor al peronismo en sus años mozos.

Bunge escribió más de 80 libros que fueron traducidos a varios idiomas. Su obra más importante es el Tratado de filosofía básica, en ocho volúmenes, escrito en inglés y hasta ahora solo publicados en español los primeros cuatro tomos, editados por Gedisa. Los cuatro restantes serán publicados por la editorial española Laetoli. De enorme reconocimiento internacional por sus aportes en casi todos los campos del conocimiento, Bunge es poco leído y muchas veces criticado en su país sin conocer su labor. Un dato: es el único autor de habla española que se encuentra entre los científicos «más famosos de los últimos 200 años» en el ranking de la revista Science.

De enorme reconocimiento internacional por sus aportes en casi todos los campos del conocimiento, Bunge es poco leído y muchas veces criticado en su país sin conocer su labor. Un dato: es el único autor de habla española que se encuentra entre los científicos «más famosos de los últimos 200 años» en el ranking de la revista Science.

Por todo eso, y con la excusa del primer aniversario de su muerte, surgió esta nota: para contribuir a divulgar la importancia de su obra, un granito de arena en el intento de que se lo lea y se lo conozca más en su propia tierra.

Pero la intención no es llegar a la comunidad filosófica o científica que ya lo conoce (o que cree conocerlo) sino tratar de hacerlo con estudiantes, docentes, periodistas, militantes políticos y sociales, investigadores, activistas de organizaciones ambientales, en fin: a quienes por su actividad valoran (o deberían hacerlo) la producción de sentidos sobre lo común, sobre lo que es de todos, que es –en mi opinión– el gran signo que marca la obra de Mario Bunge: un filósofo y científico que trató de hablar claro para incidir sobre un mundo que le resultaba profundamente injusto, y que sin embargo ha logrado avances impensables en comparación con todos los “mundos” del pasado.

Nada mejor para eso que pedir ayuda a personas de distintos ámbitos que valoran, desde sus propias perspectivas, los aportes de Bunge en cada campo. Mujeres y hombres de la ciencia, de la filosofía, de la comunicación. El resultado es este pequeño rompecabezas: una introducción singular a la vida y a la obra de Mario Bunge.

Pedimos y brindaron su testimonio figuras de relevancia en distintas disciplinas científicas y filosóficas de la Argentina, así como en el periodismo y en la discusión pública. A todas ellas el agradecimiento por haber accedido a la invitación.

EL GENIO QUE NO TOMABA EXÁMENES

Alejandro Agostinelli es periodista e investigador, autodefinido como “interesado en ciencia, creencias, tecnologías esotéricas y todo lo humanamente extraño”. Es un comunicador clave para el pensamiento crítico en la Argentina y uno de los más destacados en poner la lupa sobre pseudociencias y rarezas epistémicas de toda índole. Conoció a Bunge en los 90 y desde entonces su labor estuvo atada –en varios modos– a la de Mario Bunge. “Me emocionó mucho que en su libro Memorias. Entre dos mundos me considerase su amigo”, cuenta. Y entre sus recuerdos sobre Bunge brilla la fascinación de sus hijas “cuando supieron que Mario no tomaba exámenes: para aprobar o desaprobar a un estudiante solo pedía una monografía y una exposición oral sobre un tema a elección”.

Alejandro asegura que extraña tres cosas de Bunge: “Su espíritu jodón, los benéficos efectos de su cercanía (un hombre con esa apabullante vitalidad no puede sino ejercer una influencia positiva) y su enorme capacidad para insistir lo inadmisible que resulta que existan filósofos, e incluso epistemólogos, que sólo reciten nombres o discutan e interpreten lo que dijeron otros autores: el progreso del conocimiento, y de cada disciplina científica, necesita una filosofía científicamente informada para detectar problemas, enfrentarlos, hacer preguntas y buscar respuestas”.

“Era al momento de su muerte, pero desde mucho antes, uno de los filósofos más importantes del mundo, y en particular el más importante representante de la escuela de filosofía científica”, dice Pablo Jacovkis.

EL MÁS IMPORTANTE REPRESENTANTE DE LA FILOSOFÍA CIENTÍFICA

“Era al momento de su muerte, pero desde mucho antes, uno de los filósofos más importantes del mundo, y en particular el más importante representante de la escuela de filosofía científica”. Quien lo dice es Pablo Jacovkis, doctor en matemáticas y ex titular del Conicet, autor de una historia de la computación en la UBA. Destaca que Bunge hizo contribuciones relevantes en áreas muy diversas: “En la filosofía de la matemática, de las ciencias naturales, de la ingeniería, de la tecnología, de las ciencias médicas y de las ciencias sociales, e incluso en la filosofía política”.

El impresionante Tratado de filosofía básica en ocho tomos, dice Jacovkis, “es su hazaña fundamental, pero no única: la originalidad y amplitud de su producción son asombrosas”. Jacovkis también enfatiza en la vocación bungeana por la educación popular –empezando por su Universidad Obrera, creada cuando tenía apenas 19 años– y en su interés por los problemas de la política contemporánea, “embanderado en una izquierda no dogmática”, donde “la Argentina siempre estuvo presente en su pensamiento”.

En su labor intelectual jamás fue complaciente, porque priorizaba la búsqueda de la verdad. Eso lo llevó a ser duramente crítico y a recibir duras críticas también. El apego a la evidencia que proporcionan los datos o los cálculos es un aspecto central que rige la labor de Bunge. Incluso en campos donde las principales referencias no tienen mucho apego por ese criterio, como suele ocurrir en las llamadas “humanidades”.

Una muestra de cómo su aporte se visualiza en campos diferentes nos la da José María Gil, doctor en Filosofía e investigador del Conicet, especializado en educación y lenguaje. Su acercamiento y su interés en la obra de Mario Bunge provienen de esa vertiente. Dice que Bunge cultivó el pensamiento crítico y el criterio de racionalidad “sin concesiones a la corrección política o al sentimentalismo. Su análisis de cómo los enunciados de la lingüística deben evaluarse en términos de los datos lo lleva a enfrentar a una vaca sagrada como Noam Chomsky, cuya desnudez conceptual se hace manifiesta a pesar de que en ciertos ámbitos se sigan elogiando sus finas vestiduras”.

El análisis de Mario Bunge, explica Gil, permite entender que la lingüística chomskyana se sostiene en un compromiso dogmático, que resulta incompatible con una genuina ciencia del lenguaje, cuyas hipótesis se deben contrastar con datos lingüísticos reales.

UN ARISTÓTELES DE NUESTRA ÉPOCA

Por su avidez e interés intelectual sin límites, pero sobre todo por sus aportes innumerables en casi todas las áreas relevantes de la filosofía contemporánea, hay quienes no dudan en equiparar a Bunge con algunas de las más grandes figuras de la historia del pensamiento mundial. Podrá parecer exagerado para quienes no lo han leído, pero no lo es en absoluto para quienes abordan su trabajo desde diferentes campos. La mención a Aristóteles, a Kant o a Leibniz como referencias de esa disposición a estudiar la realidad como un todo, suele aparecer al lado de calificaciones como “el último ilustrado” (así se titula un libro en su homenaje), el “último filósofo” o el “último aristotélico”.

Para Alberto Cupani –doctor en Filosofía y profesor titular ya jubilado en la Universidad Federal de Santa Catarina– Bunge fue “una suerte de Leibniz del siglo XX”: parecía “estar al tanto de cuanto asunto interesara a la sociedad e hiciera parte de la cultura occidental”. Su vasta producción lo atestigua, al ocuparse de asuntos muy variados entre los cuales brilla el monumental Tratado de Filosofía Básica, que ya mencionamos. Allí Bunge “procuró demostrar que los principales problemas de la filosofía occidental podían ser formulados de manera exacta y respondidos con el auxilio de la información científica actualizada”.

Cupani asegura que Bunge fue singular por varios motivos, entre ellos por defender el valor cultural y moral de la ciencia en tiempos en que diversos intelectuales se habían vuelto francamente hostiles a ella. Y también por su osadía en elaborar un sistema filosófico en una época en que tal empresa se considera superada. Otro elemento central es que para Bunge la defensa del conocimiento filosófico se vincula con que sea compatible con la ciencia, de una manera que desagrada igualmente a “positivistas” y “antipositivistas”.

Entre sus méritos, Cupani incluye “su defensa del humanismo comunitarista”, la aspiración a vivir “en y para una sociedad ecuménica, con diversidades naturales pero sin desigualdades artificiales que favorezcan a una minoría”. Para él, “querer una humanidad mejor, más libre y creadora, es querer que cada individuo sea mejor, más libre y creador”, y reconocer que la verdadera democracia no es la meramente representativa sino la participativa, que garantiza a la persona su intervención en el destino de la sociedad. En ella, la ciencia debe contribuir a una forma de vida en la que lo biológico, lo político y lo cultural se armonizan (por ejemplo ante los grandes problemas de la humanidad, como el ambiental o la desigualdad) al abordarlos desde una reformulación científica de los grandes temas de la filosofía occidental.

Teresa La Valle asegura que la perspectiva y actividad de Bunge “excedieron con creces lo que se suele catalogar como actividad académica”. También destaca la máxima ética que propuso Bunge: “La vida plena se consigue haciendo lo que a uno le gusta y ayudando a otros a vivir y servir mejor”.

JUSTICIA SOCIAL, GÉNERO, AMBIENTE Y COOPERACIÓN

Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Bunge, el sitio más importante de educación superior en España tituló del siguiente modo: “Muere Bunge, filósofo científico líder en justicia social y lucha contra pseudociencias y posverdad”. Una apretada pero certera síntesis de algunos de los aspectos centrales para el gran pensador. Resulta raro ver la expresión “justicia social” junto a un filósofo destacado. Raro y estimulante. La filósofa argentina Teresa La Valle –especializada en ética y ambiente, y delegada argentina a la cumbre Rio+20– destaca que Bunge, lejos de limitarse al escritorio o al aula, “compartió su concepción de la sociedad y nuestro lugar y obligaciones en ella. Desde su punto de vista, la sociedad ideal consta de dos triángulos unidos por sus cúspides: el trabajo, la salud y la educación conforman el triángulo inferior. Montado sobre éste, el triángulo superior, cuyos lados son la igualdad, la solidaridad y la libertad. Si se quita uno de los lados, se desarma el sistema”.

Teresa asegura que la perspectiva y actividad de Bunge “excedieron con creces lo que se suele catalogar como actividad académica”. También destaca la máxima ética que propuso Bunge: “La vida plena se consigue haciendo lo que a uno le gusta y ayudando a otros a vivir y servir mejor”. Y reflexiona: “Esto no es algo que se suela escuchar en, ni relacionar con, los campos donde él trabajó”. Otros aspectos que Teresa enfatiza: su afirmación de que toda ciencia “es parte de una cultura y toda investigación científica siempre trabaja sobre la base de supuestos filosóficos acerca de la naturaleza y de la sociedad… No hay técnica sin ideología, ya que esta fija valores y, con éstos, fines”. Un tema sobre el cual se debate con creciente energía y frecuencia. Y finalmente la relevancia que Bunge daba a la cooperación, su alegría por el Premio Nobel a Elinor Ostrom, donde la fallecida investigadora evidenciaba el modo exitoso de gestión de los bienes comunes por parte de asociaciones de usuarios y cooperativas.

Teresa lamenta el poco impacto de la obra de Bunge “sobre quienes deben diseñar políticas y planes de desarrollo científico y técnico realistas y eficaces”. Y se pregunta si la lectura, análisis y cumplimiento de las diez condiciones que propone para implementar políticas y planes con esas características no debería ser “el camino habitual para lograr el desarrollo que necesitamos con urgencia”, respetuoso del ambiente y de la dignidad de las personas.

Diana Maffía es doctora en filosofía (UBA), fundó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y dirige el Observatorio de Género en la Justicia. Quizás por todo eso su mirada se concentra en un costado menos conocido de Bunge: el de pionero en la igualdad de género. Cuenta Diana: “A los 18 años Mario Bunge fundó la Universidad Obrera Argentina, donde los estudiantes, que eran trabajadores a los que se les enseñaba ciencia, tecnología, derechos laborales y política, participaban de las decisiones junto a los docentes y las docentes, debo agregar. Porque en los años 30 Bunge contrataba mujeres para su universidad. Una de ellas fue la poeta anarquista Emma Barrandéguy, una escritora extraordinaria por quien supe de la existencia de la Universidad Obrera Argentina. Le escribí a Bunge para saber más sobre esa historia, preparando un libro con ese tema, y gracias a eso me convertí en lo que él en su autobiografía llama ‘una de sus amigas epistolares’. Gracias por permitirme hacer este homenaje brevísimo a una persona tan importante como Mario Bunge”.

LEER A BUNGE, UN DEBER CÍVICO

La amplitud de la recepción de la obra de Bunge se visualiza, por ejemplo, en la contratapa de la Filosofía Política de Mario Bunge, donde la filósofa y activista ambiental india Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo 1993, alienta a la lectura de esa obra. Dice: «Los penetrantes análisis políticos del profesor Mario Bunge son para mí una fuente de inspiración. En Filosofía política combina el desarrollo de la idea de una democracia integral con una aguda sensibilidad social. En esta era, en la cual afrontamos múltiples crisis, esta propuesta es de suma importancia para nuestra libertad y supervivencia. Todo ciudadano comprometido, todo líder político, debería leer este libro”.

Algo parecido dice el economista español Alfons Barceló, autor de Economía política radical (1998) y de Interpretando a Bunge (Laetoli, 2020). Barceló dice que Bunge es “el filósofo más importante de nuestra era” y que dejó “un legado intelectual colosal, plasmado en una obra inmensa y profunda”. “Me parece un deber cívico leer algo de Bunge», afirma en una entrevista que acaba de publicar la revista El Viejo Topo en España.

“Nos dejó una obra vasta, copiosa, singular. Es nuestro deber estudiarla, expandirla, desafiarla”, señala Gustavo Romero.

“BUNGE NOS HACE MEJORES”

Muchas de las personas que estuvieron cerca de Bunge (intelectual y humanamente) sienten el deber moral de preservar y hacer conocer “la inmensa obra producida por este gigante intelectual argentino de dimensión universal”, como lo expresa Guillermo Denegri. Investigador del Conicet y profesor Biología y de Biofilosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Denegri asegura a un año de la muerte de Bunge que “su figura se agiganta cada día”. ¿Razones para leerlo? ”Fue uno de los filósofos de la ciencia más importantes y su obra tiene trascendencia en el mundo entero”, abunda Guillermo.

Otro costado de Mario Bunge, el de la generosidad personal e inagotable para con quienes acudieran a él, se verifica en incontables testimonios. Como éste, de la mano de Esteban Sargiotto, licenciado en Letras y hoy cursando la Licenciatura en Matemáticas en la UBA. “En 2009 le envié un mail. Yo venía leyendo sus obras y había formado un grupo de estudios con un amigo que era profesor de matemática”. Esteban no tenía esperanza de recibir respuesta, “porque era un absoluto desconocido, porque estudiaba Letras y no ciencia y porque le escribí a un correo institucional que encontré en internet”. Para su sorpresa, le respondió al día siguiente, en una extensa carta donde “me contestó todo lo que le pregunté y me recomendó varios libros”. Como otras personas consultadas, Sargiotto rescata los valores vitales de Bunge, su socialismo no dogmático, y el haber sido “un polemista siempre dispuesto a retractarse y aprender de sus errores”. A un año de su fallecimiento, conviven “la tristeza de no tenerlo más entre nosotros” con “la alegría de saber que vivió con felicidad y enorme generosidad”.

El científico y filósofo Gustavo E. Romero es astrofísico, director del Instituto Argentino de Radioastronomía e investigador superior del Conicet. Reconoce en Bunge “la influencia capital de mi vida intelectual”. Asegura que nadie ha dejado una marca tan profunda en su forma de entender y hacer ciencia y filosofía. Y enumera los méritos de Bunge: es claro, es curioso, es valiente, es amplio, es profundo, es generoso.

“Leer a Bunge es un bálsamo”, asegura. “Sobre todo después de leer tantos filósofos profesionales acostumbrados a escribir para que sólo los entiendan sus colegas o incluso nadie en absoluto”. Bunge “trata todos los temas capaces de suscitar nuestras grandes preguntas” y lo hace informado por la mejor ciencia. No teme romper tradiciones, o ir contra los consensos, si la evidencia le indica que hay que hacerlo.

“Nadie que haya abrevado en su obra sale sin ideas valiosas para explorar, desarrollar, o incluso combatir. Bunge siempre estimula. Mi propio trabajo, incluso para llegar a contradecirlo, es en general motivado por sus investigaciones”. Y concluye: “Nos dejó una obra vasta, copiosa, singular. Es nuestro deber estudiarla, expandirla, desafiarla. Así él lo quiso. En ese trabajo encontraremos la clave final para valorarlo: Bunge nos hace mejores”.

Y porque nos hizo mejores, por su incansable lucha por la igualdad y, sobre todo, por el conocimiento, por su vida plena que, por un momento, creímos eternas, es que lo recordamos. Lo recordamos sin llantos ni quejas, sino invitando a su lectura, a visitar su obra, a conocerla y difundirla. Como, tal vez, él hubiera querido.