María Luisa Femenías: “En toda época hubo disidencias tanto de mujeres como de varones”

Después de su libro «Ellas lo pensaron antes», la filósofa María Luisa Femenías publicó «Los disidentes». Un trabajo meticuloso que recupera a pensadores varones que en sus respectivas épocas fueron voces diferentes y sensibles a la agenda feminista.

María Luisa Femenías, filósofa y autora de «Los disidentes» y «Ellas lo pensaron antes».

Los disidentes. Filósofos feministas excluidos de la historia (Galerna, 2022), es un trabajo meticuloso de recuperación de una serie de pensadores de diferentes épocas que ilustran precisamente que en cada una de ellas existieron voces diferentes, que desde posiciones a veces marginales y otras veces no tanto, cuestionaron el orden patriarcal. El texto va desde Averroes, filósofo y médico andalusí musulmán, matemático y astrónomo, nacido hace casi mil años, hasta gente que está viva, como Amartya Sen, economista y filósofo indio que en 1998 recibió el Premio Nobel en Economía, uno de los primeros concedidos a alguien que no forma parte del esquema ortodoxo en la materia, sino que por el contrario, lo impugna.

La autora de este trabajo, María Luisa Femenías, es una filósofa argentina y una referencia ineludible en filosofía y feminismo en habla hispana. Doctora en filosofía, es pionera en los estudios de género en Argentina y sobre violencia contra las mujeres en América Latina. Cofundadora de instituciones de investigaciones en Género en la UNLP y en la UBA, en 2016 recibió el premio nacional Fundación Konex. Entre sus publicaciones se destaca Perfiles del feminismo iberoamericano, en tres volúmenes.

En Los disidentes pasa revista en cuatro partes ordenadas cronológica y temáticamente por un seleccionado de pensadores, algunos muy reconocidos en la historia de la filosofía mientras otros prácticamente ignotos. Pero incluso los más renombrados que María Luisa selecciona no son habitualmente destacados por haber impulsado en su labor de filósofos un cambio de mirada respecto de la situación de la mujer. Eso hace atrapante el trabajo: permite redescubrir a pensadores como Agrippa, Condorcet o John Dewey, desde lugares distintos a los que habitualmente los presenta la academia.

También es importante el hecho de que la autora no se limita a citar un par de frases o a mostrar con quién discutieron: en el capítulo que le dedica a cada uno, se mete en su época, indaga las influencias que los marcaron, rastrea y detalla los coetáneos con que dialogan o discuten, los presenta en diálogo (a veces tenso) con sus propios maestros, reconstruye sus argumentos tratando de hacerlos accesibles a cualquier público curioso, destaca de qué manera actuaron en su tiempo en los debates públicos e incluso cómo influyeron (o intentaron influir) en la legislación de sus sociedades, y trazando las líneas que ellos abrieron, como quienes abren surcos, caminos nuevos, sabedores de que otras personas los recorrerían.

En este diálogo, María Luisa responde algunas preguntas acerca de las motivaciones y coordenadas que propone su trabajo.

«Ellas lo pensaron antes y Los disidentes son obras que se complementan solidariamente: muestran a lo/as “perdedores” de su época, cuyas contribuciones diluidas y tamizadas por necesidades de cada presente, fueron socavando hegemonías hasta contribuir a consolidar narraciones y situaciones “nuevas”».

En un libro anterior (Ellas lo pensaron antes) trabajaste sobre “filósofas excluidas de la memoria”. A Los disidentes lo subtitulaste “filósofos excluidos de la memoria”. Podría decirse que tus trabajos muestran que la temática fue la excluida. ¿Te sorprende que así haya sido incluso en las corrientes autopercibidas como más revolucionarias?

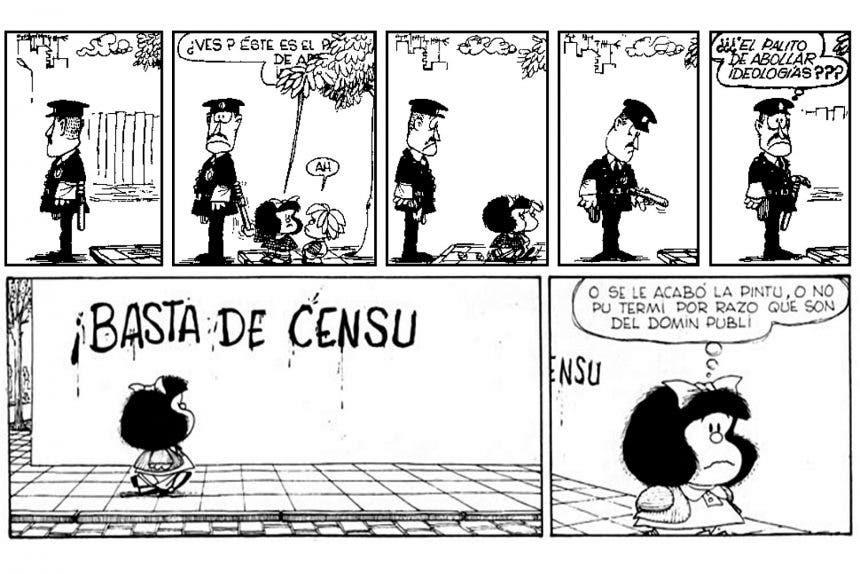

Mi hipótesis de fondo es que el paradigma patriarcal es tan fuerte, tan potente ―lo esbocé hace muchos años en un articulito un poco ingenuo, visto a la distancia, que está en Hiparquia, en internet― que podría decirse que neutraliza de diversos modos todo lo que tiende a desestabilizarlo. Obviamente, estos modos ni están planeados por mentes especulativas siniestras ni responden a planes preconcebidos. La sinergia social va resolviendo las situaciones a medida que se van produciendo. Casi me atrevería a decir que echa mano de la “caja de herramientas” de la que hablaba Wittgenstein. En esa suerte de reservorio, encuentra los elementos que le permiten reconfigurarse para subsistir; es decir, para no perder su poder. Como el entramado es sólido y entreteje una cantidad de variables que las distintas épocas han ido explicitando y analizando ―pero que, seguramente, guarda otras tantas de las que aún no somos plena y epocalmente conscientes―, la “caja de herramientas” es compleja, sutil, extremadamente rica y hasta cierto punto sólo previsible en sus lineamientos más gruesos.

Dicho esto, bastante conjetural, la primera hipótesis que sostengo es que la noción de igualdad, tal como la defendió Poullain de la Barre, desestabiliza el paradigma respecto de los sexos, de las “razas”, de los estamentos sociales y de las religiones. Hasta ahí las incidencias más significativas que él desarrolló. Claramente, sin la noción de “interseccionalidad” ahora tan en boga, ya denunció que las urdimbres de la trama socio-política no permanecen desconectadas. Una multiplicidad de relaciones de diverso tipo y nivel las conecta.

Una segunda hipótesis que sostengo es que el análisis mujeres-víctimas / varones-victimarios es una reducción extrema de la cuestión. Sirve grosso modo para ciertos análisis de conjunto, pero desde un punto de vista filosófico, que es el mío, oscurece una multiplicidad de matices; por ejemplo la incidencia de los discursos contrahegemónicos, que yo ubicaría ―si esto fuera posible― en la caja de herramientas. Claro está que estas imágenes espaciales tienen sus límites, pero a mí me ayudan a conceptualizar algunas cuestiones.

Volviendo: de ahí que me interesara señalar que en toda época hubo disidencias tanto de mujeres como de varones, que llevan las marcas de la cultura ―en toda la amplitud y vaguedad del término― de su tiempo. La concepción ilustrada de progreso, actualmente en crisis, oscureció esas disidencias en tanto proyectó una suerte de tiempo lineal futuro siempre mejor, que no permite ver los altibajos y los claroscuros de cada época. Por eso, Celia Amóros apeló al feminismo como conciencia crítica de la Ilustración. Me atrevería a decir que además, el modo de construir la memoria histórica en base a las necesidades del presente (o al menos de los discursos o las fuerza hegemónicas del presente), está actualmente seriamente en crisis.

Por eso creo, que tanto Ellas lo pensaron antes como Los Disidentes son obras que se complementan solidariamente: muestran a lo/as “perdedores” de su época, cuyas contribuciones diluidas y tamizadas por necesidades de cada presente, fueron socavando hegemonías hasta contribuir a consolidar narraciones y situaciones “nuevas”. Claramente los discursos contrahegemónicos fueron permeando la sociedad/cultura de su tiempo hasta hacer posibles muchos cambios. Pero, no se puede descuidar el estar atentos tanto a los logros como a las resistencias (por lo general en sordina), a esos mismos cambios.

Otro hilo que atraviesa tu trabajo es mostrar que, aunque no siempre, la preocupación filosófica por la condición de la mujer solía ir de la mano con el reclamo por las clases más desposeídas –por ejemplo en Olympia de Gouges, Condorcet, Mario Bravo o Sen. ¿Te preocupa que esa ligazón hoy se encuentre debilitada?

No siempre, pero mayoritariamente parece que es así. Yo creo que en realidad funciona siguiendo una lógica binaria, a la manera de la clase de “los que tienen derechos” y la de “los que no los tienen”; es decir, “los excluidos”, los que se definen por la negativa. Esa categoría está integrada por una pluralidad variopinta de individuos. Ya se sabe que la definición por la negativa, es imprecisa cuando no imposible. Habitualmente, se la denomina de diversos modos: Julia Kristeva, Judith Butler entre otros/as, la denominan “lo abyecto”. Qué se hace más visible de ese complejo abyecto depende de circunstancias históricas, socio-políticas, económicas, y un largo etcétera. Ahora, el paso de la modernidad ilustrada a la postmodernidad prioriza el sexo-género por sobre otros ejes, a los que oscurece y debilita: la etno-raza, el hambre, la religión, la lengua… Cada país, región o cultura produce sus propios claroscuros y redefiniciones.

Una curiosidad personal: ¿Por qué no incluiste a Bertrand Russell, uno de los filósofos del siglo XX de mayor visibilidad, impar en su compromiso con el feminismo, al punto de haber sido candidato electoral feminista?

Toda exclusión es dolorosa, es verdad. La editorial me había encargado un trabajo de unas 300 carillas con pocas notas, que irían al final de cada capítulo. Los disidentes tiene casi 450 páginas y más de 900 notas a pie de página, según un pedido expreso mío porque las notas al final, me dificultan la lectura, y creo que a mucha gente le pasa lo mismo. La editorial dio su máximo. Y, en cierto sentido, vos mismo das la clave de la respuesta: “mayor visibilidad”; Russell tiene mucha visibilidad, por eso preferí seleccionar filósofos menos conocidos o cuya obra feminista lo era menos. Russell se pudo dar el lujo (por diversas circunstancias, entre ellas su clase) de escandalizar e ironizar la sociedad de su tiempo, poniendo en primer plano causas incómodas al status quo: la paz, los crímenes de guerra, los derechos de las mujeres, el hambre, las libertades sexuales. No es un filósofo olvidado, ni invisible. Tiene un peso propio, por su genialidad, su ética y su irónica práctica de vida.

«Respecto de Mario Bravo, en realidad podría haber elegido a otros varones argentinos más o menos de la época que también apoyaban la igualdad de las mujeres, el mismo Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Pero su figura desató mi curiosidad, primero porque es mucho menos conocida».

Me pareció especialmente relevante que en un campo tan eurocentrado como el de la filosofía, trabajaras sobre autores de nuestra región, me refiero a Carlos Vaz Ferreira y a Mario Bravo. Y en este último caso, más llamativamente, puesto que ni siquiera es tenido en cuenta como pensador. ¿Qué te movió a hacerlo?

Son autores poco conocidos. Vaz Ferreyra en Uruguay lo es más, y un buen amigo filósofo también, Miguel Andreoli, lo ha trabajado extensamente. Yo sólo revisé su “feminismo”, entre otras cosas, porque escribió un libro sobre el tema (Sobre el feminismo), razón por la que me pareció interesante incluirlo. Mi propósito era incluir latinoamericanos tal como había hecho con las filósofas. Vaz Ferreyra es una figura interesante por la época en que escribió y por algunas limitaciones que presenta.

Respecto de Mario Bravo, en realidad podría haber elegido a otros varones argentinos más o menos de la época que también apoyaban la igualdad de las mujeres, el mismo Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Pero su figura desató mi curiosidad, primero porque es mucho menos conocida. En la zona del Abasto (en CABA), hay una calle con su nombre y muchas veces se lo confunde con Alfredo Bravo, otra figura notable.

Creo que me atrajo su periplo: tener un origen modesto, estudiar con esfuerzo en la Universidad Nacional de Tucumán, graduarse de abogado, haber presenciado y denunciado las huelgas de zafreros y sus represiones, venirse a Buenos Aires, haber representado como abogado la primera cooperativa inscripta en el país ―el Hogar Obrero― y siendo parlamentario, haber presentado año tras año un anteproyecto de Ley por los derechos de las mujeres hasta que la ley se sancionó en 1926.

Además, como se recortó el Anteproyecto, en aspectos sensibles, publicó un libro ―Los derechos civiles de la mujer― muy fundamentado iusfilosóficamente. Incluso en sus artículos sobre cooperativismo, toma en consideración a varones y a mujeres por igual, como miembros activos, con derechos y responsabilidades en paridad.

Por todo eso, me pareció que merecía un lugar en la memoria del feminismo, entre los varones que compartieron con las mujeres en un proyecto que, como decía Beauvoir, nos hacía más libres a todos, varones y mujeres.

QUIÉN ES

María Luisa Femenías es una filósofa feminista argentina, académica, investigadora y escritora. Pionera en los estudios de género en Argentina, en sus proyectos de investigación ha trabajado la noción de sujeto e identidad centrándose en cuestiones de multiculturalidad, exclusión y conocimiento situado además de sobre la violencia contra las mujeres en América Latina. Su trabajo fue clave para la consolidación del “Centro Interdisciplinario de Estudios de Género” de la Universidad Nacional de la Plata. En 2016 recibió el premio nacional Fundación Konex.

Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Filosofía Teórica en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis dirigida por Celia Amorós sobre el pensamiento aristotélico publicada en 1996 con el título de Interioridad y Exclusión: Un modelo para desarmar (Buenos Aires, 1996). En 1990-1991 fue miembro del seminario Feminismo e Ilustración creado por Celia Amorós.

Ha desarrollado su trayectoria académica en la Universidad Nacional de La Plata. Fue catedrática de Antropología Filosófica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1997-2016) y de Derechos Humanos de las Mujeres (2011-actual) en la Facultad de Derecho de la misma universidad. En la actualidad es Profesora Consulta de la Universidad Nacional de La Plata. También imparte cursos y conferencias en América Latina y Europa: ha sido profesora visitante de la Freie Universität Berlin, la Université de Toulouse, Berkeley y Perugia. Además obtuvo becas Fulbright, Erasmus, Complutense y DAAD.

En sus proyectos de investigación ha trabajado la noción de sujeto e identidad centrándose en cuestiones de multiculturalidad, exclusión y conocimiento situado. También ha trabajado sobre el pensamiento de la filósofa post-estructuralista Judith Butler y sobre la violencia contra las mujeres en América Latina.