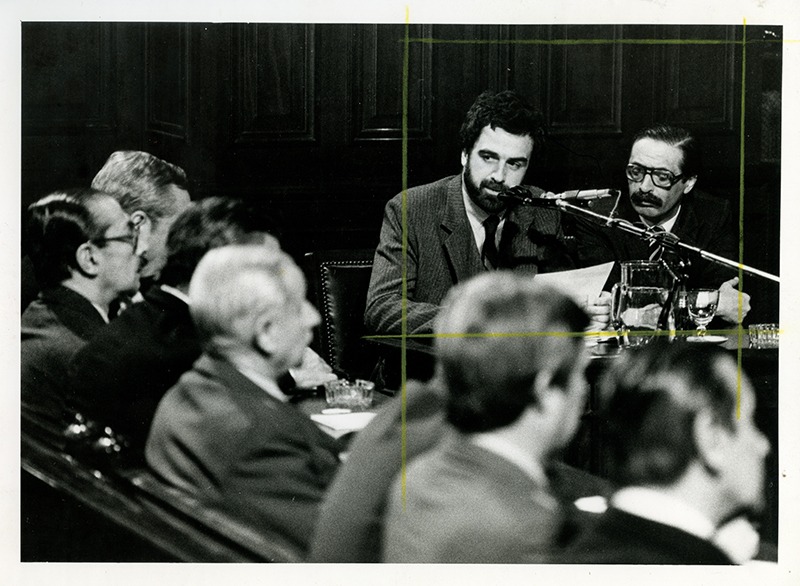

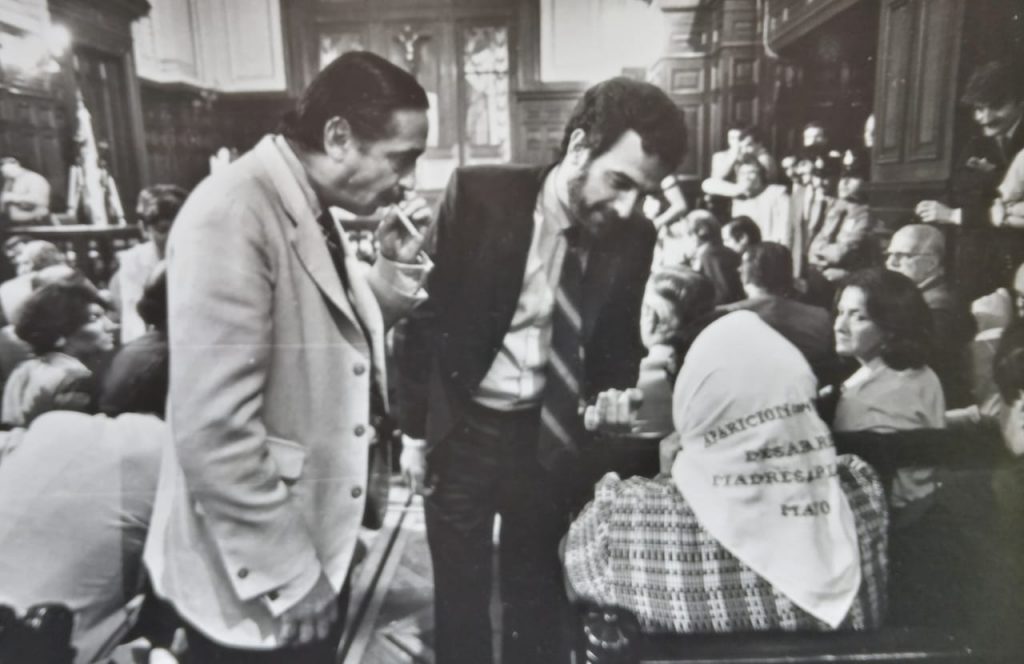

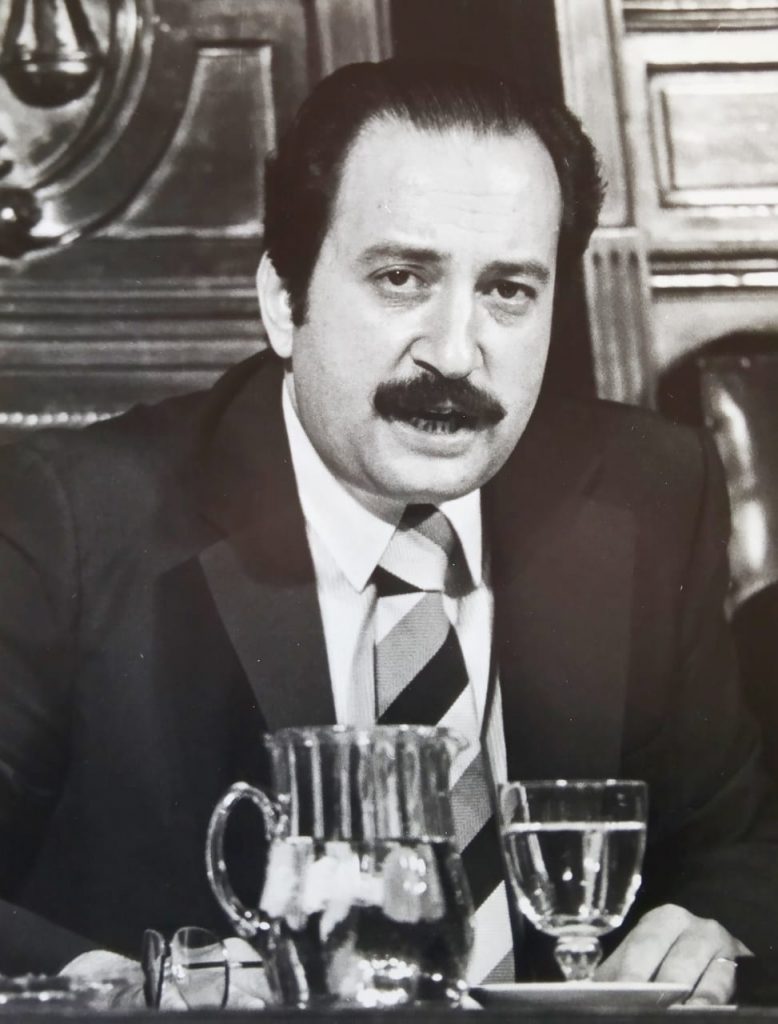

Hernán Flom: “Las policías tienen un poder extorsivo sobre los gobiernos democráticos”

El delito puede ser regulado por fuerzas de seguridad y gobiernos de manera ilegal. La concentración de ese control impactará en los niveles de violencia. Propone fortalecer el gobierno político y transparente de la seguridad.

Hernán Flom sostiene que existen vínculos estrechos entre hegemonías políticas, regulación del crimen y fuerzas policiales. Sobre estas variables, explica diferentes categorías y formas en las que el Estado regula el crimen pactando ilegalmente. Lo puede hacer con tolerancia, con protección o con predación.

Aporta otra polémica: para regular, el Estado debe tener fortalezas. Especialmente las fuerzas de seguridad. Debate así con la idea extendida que el crimen organizado crece sólo donde no hay Estado. ¿Qué pasa cuando un gobierno se debilita? ¿Cómo operan las policías?

Como ejemplo muestra que las hegemonías peronistas en Buenos Aires y Santa Fe han facilitado los pactos entre fuerzas de seguridad y crimen, con distintos niveles de involucramiento gubernamental. ¿La salida? Fortalecer las capacidades de los gobiernos para gobernar los sistemas de seguridad y controlar los acuerdos subterráneos.

El autor sabe que camina sobre terreno minado. No es un inexperto. Lleva años de investigación sobre crimen organizado y también dirigió el Instituto Conjunto de Conducción Estratégica del Ministerio de Seguridad, donde se capacitaron los altos mandos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Investigando sobre estos temas se doctoró en Berkeley y acaba de publicar The informal regulation of criminal markets in Latin America (La regulación informal de los mercados criminales en América Latina) por Cambridge University Press. Es profesor en las universidades de Tres de Febrero, San Martín, San Andrés y Torcuato Di Tella. Es profesor Visitante de Ciencia Política en Trinity College, en Hartford, Connecticut (EE.UU.).

«La diferencia fundamental entre Argentina y Brasil es la mayor violencia letal aplicada por las fuerzas policiales brasileñas».

CÓMO FUNCIONA LA REGULACIÓN ILEGAL DEL CRIMEN

Es argentino y toma posiciones sobre su país comparándolo con Brasil. Sostiene que hay desiguales niveles de violencia en los territorios. En unos hay están fuera de control. En otros, fue posible reducirlos a partir de pactos de no agresión.

Dice que las variaciones de violencia pueden ser entendidas por formas de regulación ilegal diferentes. ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia fundamental entre Argentina y Brasil es la mayor violencia letal aplicada por las fuerzas policiales brasileñas. Lo interesante es que esto se manifiesta no sólo en contextos de regulación caótica como en Rio de Janeiro, sino también en casos de regulación más ordenada, como en São Paulo. Otra diferencia es la configuración política y policial que se requiere para lograr una regulación ordenada del narcotráfico en cada país. En Brasil suele haber más fragmentación política que en la Argentina. Cuando hay mayor continuidad política, esta fragmentación hace más difícil que el gobierno pueda apropiarse de la recaudación ilegal de la policía. En cambio, en la Argentina hay más casos de continuidad y concentración del poder y, por ende, mayor apropiación política de la recaudación como mecanismo para lograr el orden.

La regulación se da como consecuencia del ejercicio de la autoridad policial, subordinadas a autoridades electas, que son las responsables del control de las policías. ¿Cómo se puede ver este control o regulación?

En términos de cómo se manifiesta empíricamente, esta regulación se percibe en los arreglos explícitos o implícitos que agentes policiales en el territorio pueden forjar con actores delictivos. A veces esto implica una protección a cambio de beneficios monetarios, pero también puede manifestarse como tolerancia de algunas actividades ilícitas – y no otras – a cambio de mantener ciertos niveles de orden. Me interesa menos el estudio de estos intercambios directa e individualmente, que los resultados que tendrían a lo largo del tiempo si lo que infiero de ellos fuera cierto.

¿Cómo influyen los procesos electorales en los mecanismos de control que menciona: tolerancia, protección y predación?

Los procesos electorales pueden alterar los mecanismos de control de los mercados ilegales porque pueden cambiar el balance de poder en el gobierno. Puede ser que llegue al poder otro gobierno que pretenda modificar la relación con la policía o que un gobierno se vea debilitado por elecciones adversas y tenga más obstáculos para gobernar a la policía y aplicar el mecanismo que más preferiría.

¿Por qué se producen con distintos niveles de violencia estos acuerdos entre policías y criminales?

Básicamente porque la probabilidad de lograr acuerdos varía de un régimen regulatorio a otro. Esto depende de los respectivos incentivos para recaudar o mantener el orden que tenga la policía y, a su vez, de cuán creíble sea la protección policial para los actores delictivos.

Describe cuatro tipos de regulación informal, que comprenden los diferentes tipos de tolerancia: coexistencia coordinada, protección racket, negociaciones y confrontaciones. ¿Cuáles son las características y ejemplos de cada uno?

En la coexistencia coordinada, la autoridad política logra profesionalizar a la policía y que ésta modere sus impulsos de violencia y corrupción. El caso paradigmático es São Paulo. Las redes de protección emergen porque el gobierno politiza a la policía, es decir, logra que opere para sus propios intereses, sobre todo en cuanto a la recaudación ilegal. El caso más ilustrativo es Buenos Aires. Después hay dos modalidades de regulación particularista: negociaciones y confrontaciones. En la negociación particularista, distintos sectores dentro de la policía negocian por separado con los criminales sin control por parte del gobierno, el caso ejemplar siendo el de Rosario. En la confrontación particularista, la policía ejerce un rol predatorio sobre el mercado criminal, combinando altos niveles de corrupción y violencia, que son correspondidos por parte de los delincuentes. El caso paradigmático es Rio de Janeiro.

CORRUCIÓN Y MERCADOS ILEGALES

¿Cómo se conectan las competencias electorales, la autonomía policial y la regulación del tráfico de drogas?

La competencia política determina las posibilidades del gobierno de controlar a la policía, es decir, de reducir su autonomía y de qué tipo de control va a ejercer. La autonomía policial indica el grado de alineamiento del accionar de la policía con los intereses del gobierno. Cuando la autonomía crece, la policía regulará los mercados ilegales priorizando sus propios intereses venales y corporativos, generando regímenes particularistas con mayores niveles de violencia. Cuando baja la autonomía policial, predominarán los regímenes regulatorios coordinados, ya sea basados en la protección o en la tolerancia, con menores niveles de violencia.

¿Qué conexiones encuentra entre corrupción institucional sistemática, ineficiencia y abusos contra los derechos humanos?

En algunos casos hay una relación directa: cuando la corrupción implica extraer recursos de los mercados ilegales sin un compromiso creíble de ofrecer protección o disminuir la violencia, aumentarán los abusos institucionales. En estos casos, la policía será también más ineficiente en su control del delito y la violencia. En otros casos, pasa lo opuesto: la corrupción es parte de acuerdos informales más duraderos y que requieren de menor uso efectivo de la violencia para ser cumplidos. Estos casos podrían ilustrar mayor eficiencia policial en el control del crimen.

«La competencia política determina las posibilidades del gobierno de controlar a la policía, es decir, de reducir su autonomía y de qué tipo de control va a ejercer. La autonomía policial indica el grado de alineamiento del accionar de la policía con los intereses del gobierno. Cuando la autonomía crece, la policía regulará los mercados ilegales priorizando sus propios intereses venales y corporativos, generando regímenes particularistas con mayores niveles de violencia. Cuando baja la autonomía policial, predominarán los regímenes regulatorios coordinados, ya sea basados en la protección o en la tolerancia, con menores niveles de violencia».

¿Por qué sostiene que muchas democracias han fracasado a la hora de crear burocracias que gestionen los sistemas de seguridad pública? Entonces, ¿cómo resolverlo?

Sostengo esto porque, en muchos casos, no se ha logrado encontrar un equilibrio entre la delegación y el control político de la policía, por un lado, y la represión violenta y la complicidad con el delito por parte de la policía, por el otro. Este dilema tardará mucho en ser resuelto pero se debería empezar con políticas públicas que mejoren los recursos de las policías a la vez que les exijan mayor transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de los principios democráticos, y que generen una intervención policial más acotada y estratégica en torno a los mercados ilegales. También es clave que estas políticas sean sostenidas en el tiempo, más allá del gobierno de turno.

Define diferentes formas de regulación estatal donde los agentes estatales pueden elegir cuándo, cómo y a quién aplicar la ley. ¿En procesos electorales de qué modo las fuerzas de seguridad pueden presionar para ganar autonomía?

Las fuerzas policiales pueden presionar para obtener mayor autonomía de distintas maneras. Por un lado, cuentan con un poder extorsivo importante relacionado a la idea prevalente de que su presencia es necesaria para la prevención del delito y el mantenimiento del orden social. La decisión de restringir ese esfuerzo puede deteriorar seriamente las chances electorales de un gobierno democrático. Por otro lado, la policía cuenta con mecanismos formales e informales de presión. Entre los mecanismos formales, puede manifestarse mediante sus entidades corporativas, presionar a partir de sus liderazgos, protestar por medio de sus bases, apelar a representantes de la oposición alineados con sus ideas políticas, o al menos que compartan su inquina frente al gobierno. O también desarrollar campañas mediáticas para generar mayor demanda policial en la población. En el terreno de la informalidad e ilegalidad, mientras tanto, pueden presionar e intimidar a miembros del gobierno político, así como liberar zonas para la realización de delitos o participar en delitos de alto impacto social.

¿Cómo las fuerzas de seguridad pueden utilizar su autonomía para regular ilegalmente los mercados ilícitos generando distintos niveles de violencia criminal?

– La autonomía policial implica que, por un lado, la policía tiene discreción para regular el delito y que, mientras logre un determinado objetivo como la disminución de los homicidios o los robos con violencia, no es tan relevante el cómo lo haga, aun si eso implica establecer acuerdos informales o ilegales con actores delictivos. Por otra parte, si en la organización policial prevalecen procedimientos arbitrarios de selección, promoción y castigo, entonces la recaudación ilegal de los mercados ilegales puede ser un mecanismo para avanzar en la organización. En tanto estas tendencias recaudatorias estén acotadas o dirigidas por la autoridad política, es menos probable que aumente la violencia, pues el principal objetivo del gobierno es mantener niveles básicos de orden. En tanto ese control se debilite y la autonomía aumente, se reduce la centralización de la recaudación policial, florecen los negociados particularistas y las guerras internas para controlar el mercado, generando mayor violencia criminal.

¿Por qué en procesos electorales usted sostiene que se puede advertir un incremento de la violencia criminal? ¿Qué fórmulas de combinación entre corrupción institucional y violencia criminal se pueden observar?

Una mayor competencia política puede debilitar el proceso de control político de la policía o revertirlo completamente. Varios gobiernos latinoamericanos intentaron reformar sus fuerzas policiales para chocarse no sólo con resistencia de la policía sino también de otras fuerzas políticas que vetaron estos avances. En tanto, otros gobiernos avanzaron con reformas pero perdieron las elecciones posteriores y sus sucesores dieron marcha atrás con estas iniciativas. Esta inestabilidad política genera mayor fragmentación interna en la policía, que no sabe con qué reglas jugar. A su vez, aumenta la propensión a la recaudación ilegal como mecanismo para avanzar en la organización o asegurarse mayor bienestar personal. Un aumento descontrolado de la corrupción institucional como este, puede debilitar la capacidad regulatoria de la policía y derivar en mayor violencia criminal.

«Una mayor competencia política puede debilitar el proceso de control político de la policía o revertirlo completamente. Varios gobiernos latinoamericanos intentaron reformar sus fuerzas policiales para chocarse no sólo con resistencia de la policía sino también de otras fuerzas políticas que vetaron estos avances».

HEGEMONÍA POLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO

Como una de las formas de regulación de los mercados ilegales menciona la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional de México en la protección del crimen. ¿De qué manera puede compararse con otras formas de hegemonías? ¿El autoritarismo y régimen de partido único favorece esas formas de cartelización criminal?

Ciertamente que el régimen hegemónico o de partido único, donde no hay competencia política, favorece un esquema de protección centralizada, en el cual hay un alineamiento nítido entre actores delictivos, policía y gobiernos. En tales contextos, el poder político tiene la oportunidad de politizar la policía para adueñarse de rentas provenientes de mercados ilegales y no existe oposición relevante que pueda frenarlo o disuadirlo. En menor medida, las hegemonías subnacionales del peronismo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe replicaron estos arreglos informales. Como en el caso mexicano, en tanto aumentó la competencia política, creció también la inestabilidad en las políticas públicas respecto a la policía, la falta de control de la corrupción policial, y la regulación desordenada de los mercados ilegales, con un consecuente aumento de la violencia criminal.

Desliza en su libro que existiría pago de rentas por protección de los dealers de drogas con la complicidad política en Buenos Aires. Sobre Santa Fe, cita una fuente judicial que afirma que con la descentralización las comisarías empezaron a administrar bunkers. ¿Por qué?

Según las fuentes consultadas, en Buenos Aires la recaudación estatal procedente de actividades ilícitas tendió a centralizarse, mientras que en Santa Fe se fragmentó. En otras palabras, si bien anteriormente en Buenos Aires la protección política de los mercados ilegales era otorgada a la policía tanto por el gobernador como por los intendentes, posteriormente esto pasó a ser patrimonio más exclusivo del gobernador. Esto demandaba un sistema de recaudación centralizado dentro de la policía, cosa que no existía en Santa Fe, particularmente en Rosario, donde hubo mucha descentralización en la recaudación por parte de la misma policía.

QUIÉN ES

Hernán Flom es un politólogo que investiga el crimen organizado, la violencia y la actuación policial. Su trabajo ha sido publicado en Comparative Politics, Governance, Latin American Politics and Society y Journal of Urban Affairs, entre otros. Su libro, The informal regulation of criminal markets in Latin America, ha sido publicado por Cambridge University Press (2022). Actualmente es profesor asistente visitante en el Departamento de Ciencias Políticas del Trinity College.

Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de UC Berkeley (2016). Ha sido Visiting Fellow del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y se desempeñó como Coordinador del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, y como consultor en seguridad ciudadana para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Paz en Nuestras Ciudades, entre otros.